Este breve resumen es parte de los preparativos para un próximo viaje a la tierra de los Faraones.

En 1922 -pronto se cumplirá un siglo- un descubrimiento causó espectacular revuelo mundial, quizá el que más en la historia de la arqueología, y rápidamente adquirió una fama sin precedente: la tumba de Tutankamon.

Ningún otro hallazgo de su género ha tenido mayor resonancia internacional ni aportado tanto material museográfico.

Es la única tumba intacta -o casi- de un faraón descubierta y conocida en tiempos modernos y en ella se encontraron por lo menos 5 mil 398 piezas, que se conservan clasificadas.

Es el tesoro más grande jamás hallado en Egipto y nunca ha sido expuesto en su totalidad.

Paradójicamente, también es la tumba más pequeña de un faraón, entre todas las conocidas, y se conjetura que fue intencionalmente minimizada para sepultar su memoria en el olvido, por razones políticas.

Pero la atención mediática al descubrimiento y su rápida inclusión cinematográfica convirtieron en el último siglo al exhumado personaje en el faraón más famoso, a unos 3 mil 250 años después de su muerte.

Su máscara funeraria es la imagen más conocida del arte del mundo antiguo en el mundo moderno, además de las pirámides.

Sin embargo, ni en vida ni en su época Tut Anj Aton – su primer nombre faraónico- gozó de gran respeto y reconocimiento especial de su pueblo y, de hecho, ni siquiera gobernó.

Más aun, él y su padre y antecesor fueron intencionalmente ignorados -proscritos- en la famosa lista de Abydos, -ciudad que fue capital del culto a Osiris, dios del mundo de los muertos, definida como la Puerta al Más Allá-, en la que aparecen los nombres de casi todos los gobernantes del antiguo Egipto, desde Narmer, iniciador del período tinita, 3150 años antes de Cristo, escritos para la posteridad en un muro en la Sala de los Antecesores del templo del faraón Seti I. Fue este distinguido gobernante, padre de Ramsés II, quien ordenó la inscripción de dicha lista sin incluir en ella a Tut Anj Amon, ni a su antecesor, ni a su sucesor.

Sin duda su destino era no ser reconocido en su época, sino en la nuestra.

Coronado como Tut Anj Aton, -imagen viva de Aton- tres años después debió cambiar de nombre por Tut Anj Amon -imagen viva de Amon- y, como los descubridores de su tumba fueron ingleses y en su idioma no coincide el sonido J, se sustituyó por K, para semejar la fonética original.

Fue faraón entre 1336 o 1335 aC y 1323 o 1325 aC. No hay manera de precisar las fechas. Por eso siempre encontraremos divergencias, aun en las fuentes más doctas.

Su padre fue Aj En Aton, notable y memorable no sólo por ser esposo de la más famosa de las consortes de faraón alguno en nuestros días, Nefertiti -la belleza ha llegado- sino ante todo por aplicar en su mandato un audaz y sorprendente giro en la política y la religión del reino, conocido como el “período amarniense”.

Pero la bella Nefertiti no fue la madre de Tut Anj Amon, sino su suegra.

Fue elevado al trono siendo un niño, de 9 o 10 años, aunque no era hijo del matrimonio real- que no tuvo descendencia masculina- sino del faraón y de una de sus hermanas, que no fue su esposa.

El parentesco entre la madre y el padre de Tut Anj Amon, hermanos carnales, ambos hijos de Amenhotep III y de su esposa la Gran Reina Tiy, ha sido comprobado por modernos y acuciosos estudios de ADN de estricto rigor científico. https://www.ngenespanol.com/fotografia/tutankamon-secretos-familia

Pero vayamos desenredando la madeja.

A mediados del siglo XIV aC subió al trono Nefer-Jeperu-Ra Amen-Hotep, – Hermosa Manifestación de Ra que agrada a Amon- con el nombre faraónico de Amenhotep IV -El que agrada a Amon.

La deidad más importante del panteón egipcio en esa época era Amon, -Dios de la Potencia Invisible y Subterránea Vivificadora de la Naturaleza-, textual y coloquialmente El Oculto, una deidad ligada a la fertilidad de la tierra, de los animales y por supuesto de la humanidad. Un par de siglos antes – con el inicio del llamado Imperio Nuevo, -tras la expulsión de los Hicsos, etnómino que significa “reyes extranjeros”, asiáticos de origen sirio-palestino que gobernaron Egipto más de 200 años- Amon se había fusionado con Ra, Dios Sol del Mediodía, el símbolo por excelencia de La Luz. Una extraña simbiosis, aparentemente contradictoria: la oscuridad con la luz, pero que devino en una deidad central y superlativa. El culto al doble dios unificado se enmarcaba en una religión politeísta con cientos de personajes. Paralelamente los sacerdotes de Amon-Ra acumulaban una gran ascendencia en el estado y en el ejercicio del reinado, debilitando el poder del faraón.

Amenhotep IV decidió realizar drásticas reformas para revertir esa tendencia, algo que ya había intentado tibiamente su padre, Amenhotep III, quien no logró avanzar porque en ese sentido fue precavidamente cauto y lo alcanzó la muerte. La Reina Tiy, esposa de Amenhotep III y madre de Amehotep IV, una mujer de recia personalidad y decidida participación en asuntos de estado en la corte de su marido, y que siguió teniendo considerable influencia en el reinado de su hijo, era asidua adoradora de Aton, -en egipcio antiguo Aten, literalmente disco solar- cuyo culto venía creciendo paulatinamente desde un siglo atrás. En eso coincidía plenamente con su nuera Nefertiti.

Amenhotep IV, a diferencia de su padre, tomó el propósito de restablecer el poder del faraón con gran determinación y arrojo. En el quinto año de su reinado, mudó su nombre a Aj En Aton (el que agrada a Aton) y por decreto emprendió la adoración como deidad principal a Aton. El nombre Aton, o Atom, deriva de la familia semántica del verbo egipcio Tm, que significa completar; por lo tanto, un significado profundo y místico de su nombre es “El Completo”, de ahí, un dios que no requiere de otros.

El cambio de nombre del faraón significó obviamente un abrupto distanciamiento de Amon y una predilección total por Aton. Ordenó degradar a Amon e incluso llegó a prohibir su culto, cerrar algunos de sus templos y derribar algunas de sus estatuas, al tiempo que cambió la capital del reino, de Uaset, (posteriormente conocida como Tebas, su nombre en griego) gran centro de culto y sede de la corte de Amon, hacia Ajetaton -el Horizonte del Sol- una nueva ciudad dedicada al dios solar, posteriormente bautizada por los griegos como Heliópolis y que trasciende en la historia como El Amarna, su nombre en árabe. De ahí la designación historiográfica de “período amarniense” a aquél en el que gobernaron desde ahí Aj En Aton y su Gran Esposa Real, Nefertiti.

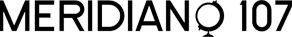

Ajetaton se convirtió pronto en una espléndida ciudad-templo con magníficos palacios y una multitud de obreros construyéndola a toda prisa. Ahí se rindió culto monoteísta a Aton, representado iconográficamente por un disco solar cuyos rayos se dirigen a las manos del faraón, “Portadoras de la Llave de la Vida”.

Aton no contó con una corte sacerdotal como la de Amon, sino el único interlocutor entre el dios y la tierra era el faraón, autor él mismo de varios de los himnos ceremoniales para el culto. La embestida política fue avasallante.

Un canto que llega hasta nuestros días nos muestra el concepto y la razón de la veneración a Aton:

“Te alzas bello en el horizonte del cielo, oh Aton viviente, creador de la vida cuando brillas en el horizonte del este, llenando toda la tierra con tu belleza…La tierra crece resplandeciente cuando te has levantado por el horizonte…Toda la tierra realiza su trabajo. Todo el ganado está contento en sus pastos. Los árboles y los prados florecen. Todos los animales retozan erguidos. Tú haces que el fluido de los hombres crezca en las mujeres, dando vida al hijo en el cuerpo de su madre. Qué diversas son tus creaciones, dios único como el que no hay otro. Tú haces las estaciones para que todo lo que has creado prospere…”

Y en otro capítulo:

No hay nadie que te conozca como tu hijo (el faraón)

Le has dado sabiduría sobre ti

Y sobre tu poder…

Pero los sacerdotes de Amon y el pueblo no fueron dóciles a la reforma de Aj en Aton, sino todo lo contrario. Su propio suegro, Ay, el padre de Nefertiti, era un sacerdote y alto dignatario del culto de Amon y aun siendo funcionario de la corte faraónica de su yerno, (Escriba del faraón, Portador del Abanico a la diestra del faraón, Señor de todos los Caballos de Su Majestad y otros altos cargos) nunca renunció a su lealtad a Amon, mientras Nefertiti fue indiscutible alentadora del culto a Aton.

La rebelión sacerdotal fue abierta y desafiante al propósito del faraón. Las tensiones escalaron y Aj En Aton fue implacable en su ofensiva contra el dios y su corte. Pronto se le calificó como El Faraón Hereje.

El reinado de Aj En Aton tuvo también particular reflejo en el arte. Una de sus principales manifestaciones fue el acercamiento al realismo. Los monumentos y tallados en relieve en los que aparecen Aj en Aton y su bellísima esposa y sus hijas abandonaron el estereotipo de sus antecesores, en el que invariablemente los faraones y sus familias fueron plasmados con cuerpos perfectos. Aj en Aton, en cambio, luce frecuentemente con barriga natural, anchas caderas y piernas un tanto cortas, como las tuvo, y en escenas familiares Nefertiti aparece en plano de igualdad al faraón, algo absolutamente inusual y quizá blasfemo. Fue otro elemento que alimentó a su fama herética.

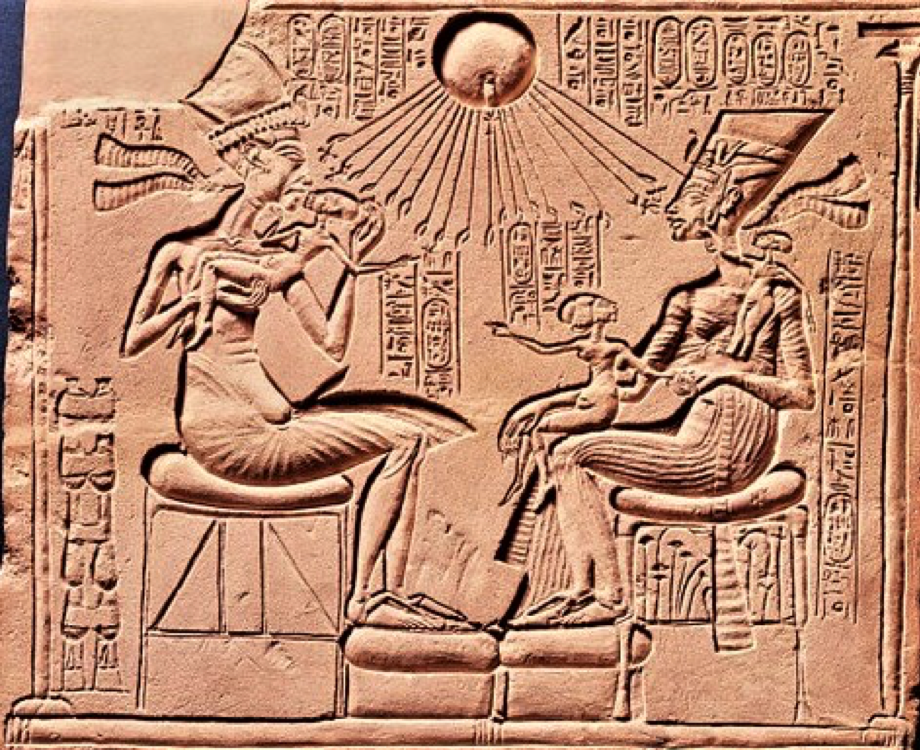

Nefertiti es famosa en el mundo moderno por un magnífico busto que la inmortaliza, encontrado el 6 de diciembre de 1912 en el taller de Tuthmose o Dyehutymose, el escultor y pintor oficial del reino en la época de Aj En Atón. Es el busto una hermosa pieza elaborada en piedra caliza recubierta con varias capas de estuco policromado, cuyos colores se mantienen en magnífico estado, aunque sin el glóbulo del ojo izquierdo. Fue un equipo de arqueólogos alemanes encabezado por Ludwig Borchardt quien lo descubrió y lo extrajo de Egipto sin formalizar cabalmente la autorización expresa de las autoridades del país.

Borchardt dejó escrito en su diario que cuando lo desenterraron “tuve entre mis manos la pieza más viva de todo el arte egipcio”. Ciertamente es una de las imágenes más famosas del arte universal. Aún no se conocía la máscara de Tut Anj Amon. Mide 48 centímetros de alto y pesa cerca de 20 kilos. Fue elaborado muy probablemente entre 1340 y 1345 aC, en Ajetaton. Se ha mantenido en varios lugares en Alemania desde su expatriación, incluidas la residencia particular del patrocinador de la expedición, el judío berlinés James Simon (1851-1932), la bodega de un banco, una mina de sal en Merkers-Kieselbach, un cuartel militar norteamericano en Alemania, en el museo Dahlem, en el Museo Egipcio en Charlottenburg y en el Museo Altes, todos alemanes. Actualmente se exhibe en el Museo Neues de Berlín -ahí lo vi- donde se mostró originalmente antes de la Segunda Guerra Mundial y donde también se puede admirar una gran estatua de su esposo, el faraón Aj En Aton, estupendamente conservada. La réplica del busto de Nefertiti es también uno de los souvenirs más vendidos a los turistas que visitan Egipto.

En 1336 aC murió Aj En Aton, como ya se dijo, sin descendencia masculina con Nefertiti y sin haber doblegado a la corte sacerdotal de Amón.

Técnicamente, la sucesión recaía en una de sus hijas, como fue. Pero una mujer no podía heredar el trono.

Ciertamente hubo a lo largo de los siglos varias mujeres faraón, algunas coronadas, (Neferusobek, de la dinastía XII; Tausereth, 1196-1188 aC; Hatshepsut, 1490-1468 aC; Sobekneferure, dinastía XX) pero no por indiscutida herencia sucesoria, sino en todos los casos por imposición propia, en períodos de regencia o transición, tiempos convulsos o de vacío de poder. Por cierto, el reinado de algunas de ellas significó el fin de sus dinastías. (Nitocris, la primera, 2193- 2191 aC, de quien el historiador Maneton escribió que era “más valiente que todos los hombres y más bella que todas las mujeres”; Sobeknefrure, Neferusobek , Escemiofris y por supuesto la misma Cleopatra VII).

Debió entonces elegirse un esposo adecuado para una de las tres princesas. Aunque hay diversas versiones, algunas encontradas, la mayoría de los expertos suponen que influyeron poderosamente en la decisión tanto Nefertiti como su padre Ay, quienes optaron por casar a la tercera hija de la pareja real, Anjesenpaaton, de 6 años de edad -luego llamada Anjesenpaamon- con el niño Nebjeperura – “El Señor de las Manifestaciones es Ra»- su medio hermano, que al ser coronado asumiría el nombre de Tut Anj Aton. Los matrimonios entre hermanos de las familias reales egipcias no eran algo extraño, pues acentuaban el linaje. Recordemos que incluso dioses fundacionales como Isis y Osiris fueron hermanos y esposos. Según el mito, el reino de Osiris fue usurpado por su hermano Seth, quien lo asesinó, pero después fue resucitado por su hermana-esposa Isis. Ésta le dio un hijo, Horus, que derrotó a Set y restauró el orden del reino.

Aun cuando no está claro si Ajenaton tuvo hijos varones con su esposa secundaria, Kiya, o con otra concubina, aunque parece que sí, diversos elementos indican que Nebjeperura (Tut Anj Aton) fue elegido paradójicamente por ser un niño, además débil y enfermizo, que, por ejemplo, requería bastones para ponerse de pie. Se encontraron 130 en su tumba, algunos de ellos desgastados por el uso, todos diferentes, de ébano, marfil, plata y oro, entre ellos uno sencillo de una simple caña con bandas de oro con la inscripción “una caña que su majestad cortó con sus propias manos”. De todos los faraones, Tut Anj Amon es el único que fue retratado sentado mientras realizaba actividades como disparar con el arco o lanzar un búmeran. En una escena magníficamente tallada en su féretro dorado se le plasma disparando un arco cazando aves, sentado mientras su esposa le entrega la siguiente flecha.

De modo que no fue un monarca que sostuviera el báculo como mero símbolo de poder, sino un joven que necesitaba bastones para caminar. Por recientes escaneos a su momia se sabe que padecía, entre otras discapacidades, la enfermedad de Köhler, una osteocondrosis que afecta al escafoides, -hueso importante para la biomecánica del pie- que ocasiona un dolor intenso e incapacidad funcional, y también que carecía de otros huesos de la extremidad por necrosis.

Así, siendo hijo de hermanos carnales y casado para el propósito con su media hermana, se convirtió en el décimo faraón de la trascendente Dinastía XVIII, fundada por Amosis I, quien, al liberar a Egipto de los Hicsos en 1552 aC, inició lo que se conoce como El Imperio Nuevo, probablemente el período más brillante y poderoso de la historia egipcia, que se prolongó hasta el año 1069 aC.

El nombre de la madre de Tut Anj Amon no se ha precisado. Aunque se conocen los nombres de las cinco hijas de Amenhotep III y Tiy, difícilmente podrá dilucidarse cuál de ellas concibió un hijo de su hermano, Akenatón. Sólo está claro que la madre de Tut Anj Amon fue la mujer cuya momia se encontró en la alcoba de la tumba de su abuela Tiy, (madre de Akenaton) la KV35,-Kings Valley 35- conocida como la “Dama Joven”-. Para llegar a esa conclusión científicos del Centro Nacional de Investigaciones de Egipto y de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo, junto con expertos internacionales, realizaron análisis de ADN de 10 momias de la familia real. Los resultados también lograron identificar la momia de Ajenaton, sepultado en la KV55, que durante décadas previas fue motivo de estudios y especulaciones.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tutankamon-desvelando-secretos-familia-faraon_3093

Es frecuente la referencia a la reina viuda Nefertiti cerca del poder durante los primeros 3 años del reinado de Tut Anj Amon, para luego desaparecer totalmente del círculo de mando.

Mucho se ha especulado que entre Ajenaton y Tut Anj Aton hubo otro faraón efímero, que algunos estudiosos se inclinan a suponer que, en dado caso, pudo ser Nefertiti, primero como corregente de su marido y posteriormente como regente transitoria a la muerte de éste, con el nombre de Neferneferuatón -exquisita es la belleza de Atón-. El hecho de que el presunto intermedio efímero fue una mujer ha quedado demostrado por la aparición ocasional de trazos femeninos en el nombre y en el epíteto Akhet-en-hyes («efectiva con su marido»). Sólo se puede concluir una cosa: Neferneferuatón fue un nombre que usó una Gran Esposa Real y después una corregente de Ajenatón, seguramente la misma persona. Quizá Nefertiti, la Gran Esposa Real, fue también elevada al rango de corregente en vida de Ajenaton y ejerció brevemente la regencia al quedar viuda, pero no pudo, políticamente, hacerse de la corona y siendo paulatinamente desplazada del poder, fue necesario nombrar nuevo faraón.

Lo cierto es que por su edad, su debilidad y su entorno familiar, es claro que Tut Anj Aton no participó efectivamente en el ejercicio del reinado, sino fue sólo un faraón aparente. El poder real lo ejercieron Ay, como Gran Visir, con el respaldo del clero, y el general Horemheb, jefe de los ejércitos. Ambos fueron respectivamente los faraones sucesorios de Tut Anj Amon. Obviamente, el faraón niño fue también incapaz de continuar la descomunal y disruptiva reforma políticorreligiosa intentada por su padre. A los 3 años de reinado fue obligado a mudar su nombre al de Tut Anj Amon, a borrar del estado egipcio el intento de imponer a Atón como el dios principal y prácticamente único, así como a abandonar para siempre la nueva ciudad capital construida por su padre para Atón y a trasladar la capital de regreso a Tebas. Ajetaton nunca más fue habitada. Las piedras de sus templos fueron desmontadas y sus ladrillos arrancados para levantar otras construcciones menores y prosaicas, hasta llegar a denominarse en el período mameluco como Tell El Amarn, textualmente “El montón de escombro de Amarn”. La necrópolis ahí construida para la familia real fue devastada. La momia de Nefertiti no ha sido localizada, o por lo menos no identificada.

Pronto el poder de la casta sacerdotal de Amón fue restituido y Aton, el dios sol, fue relegado a la oscuridad.

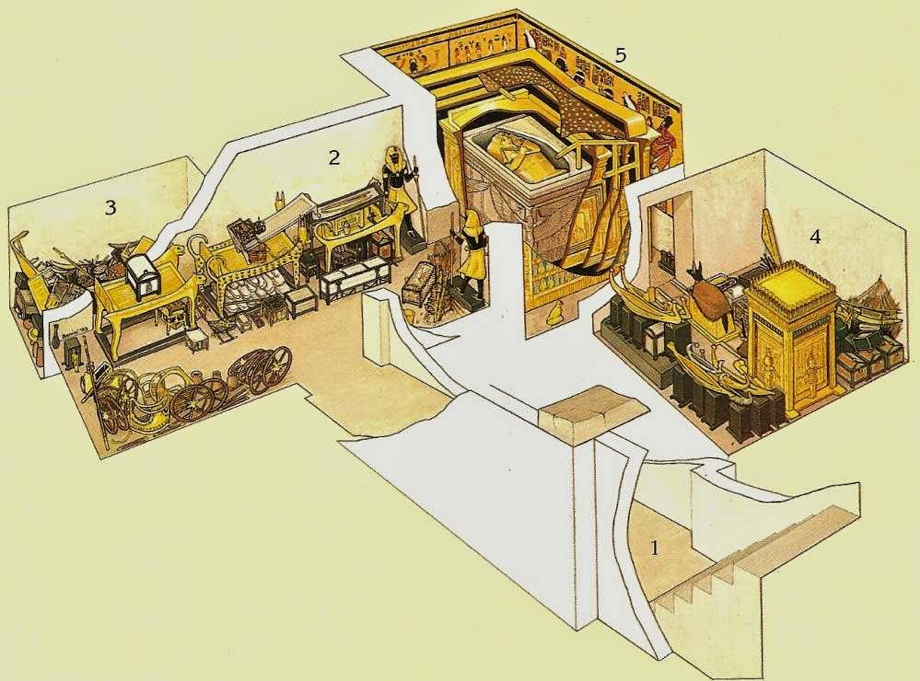

Muerto Tut Anj Amon entre los 19 y los 20 años de edad, alrededor de una década después de que asumió el trono, se eligió para su tumba un pequeño hipogeo (del griego ὑπόγαιον, cámara subterránea) ciertamente irregular, que se dice fue construido para otra persona u otro propósito en el Valle de los Reyes, pero destinado al joven faraón acaso por su repentina y prematura muerte, pero también quizá, como se conjetura, porque la tumba que estaba destinada para él fue usurpada por Ay, su sucesor.

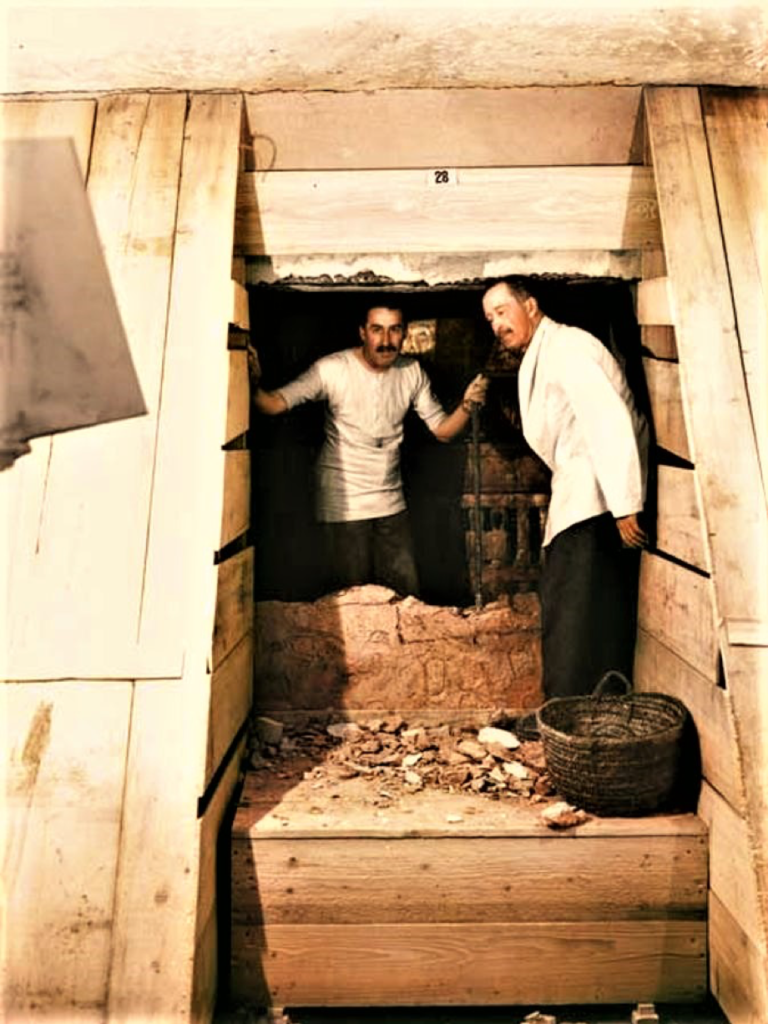

La tumba es un complejo de 4 piezas, precedido por una escalinata de 16 peldaños, que fue lo primero detectado por los excavadores del célebre arqueólogo descubridor Howard Carter y un pasillo de acceso. La escalinata de un metro 70 centímetros de ancho desciende de este a oeste y termina en una puerta, sellada cuando la encontró Carter. Le sigue el pasillo del mismo ancho y de 7.60 metros de largo que se desplaza en la misma dirección. Ahí encontró Carter huellas de la presencia de posibles saqueadores frustrados en la antigüedad, como un pañuelo envolviendo un puñado de anillos abandonado en el suelo. El pasillo termina en otra puerta, también entonces sellada, que fue donde Carter horadó una mirilla para posibilitar el primer asomo a la antecámara, rodeado de su mecenas, el Conde Lord Carnarvon, de la hija de éste Lady Evelyn y de su principal ayudante. Fue entonces cuando, interrogado con gran expectación y apremio sobre qué observaba, respondió : “cosas maravillosas” , frase que selló la posteridad de la ocasión.

La antecámara es una pieza rectangular de 8 metros por 3.60, la más grande de todas. Ahí encontraron una especie de almacén. El desorden hizo suponer a algunos estudiosos que la pieza fue abierta y las cosas contenidas se amontonaron para volver a sellar la puerta, pero no hay solidez en torno a esa suposición, que prácticamente ha sido descartada. En la pared oeste, frente a la entrada, pudieron observar entre la gran cantidad de objetos preponderantemente tres “camas rituales”, hechas de madera recubierta de oro, con patas y cabezas de animales. Una de ellas, decorada con la figura de Sejmet, diosa leona, fiera y sanguinaria hija de Ra, que utiliza su destructora ira para proteger al faraón y a Egipto. Otra tiene patas y cabezas de vaca. La vaca era mitológicamente la madre del rey y lo alimentaba con la energía de su leche nutricia, una diosa eminentemente protectora que era también la madre del difunto al que igualmente alimentaba. La vaca en la mitología egipcia está estrechamente vinculada con la bóveda celeste, lo cual se describe en el relevante texto conocido como Libro de la Vaca Celeste, que se recogió por primera vez bajo el reinado de Tut Anj Amon. Una de las concepciones egipcias establece que el cielo se sitúa en la panza de una gran vaca y que sus patas sirven para separar el firmamento de la tierra. Se entiende que la vaca se traga al Sol al llegar la noche y que éste recorre su cuerpo para, en la mañana, ser parido por la deidad completamente renovado.

Una tercera cama tiene patas y cabezas de hipopótamo. Muy familiar en el Nilo desde tiempos predinásticos, la hipopótamo fue representada en gran cantidad de figuras, en forma de pintura, relieves o estatuillas. Simboliza el vigor y la fuerza, y su presencia positiva siempre es como hembra. El macho es negativo, peligroso y repudiado. La hembra simboliza también regeneración después de la muerte y varias deidades femeninas como Opet, Isis, Nut y Hathor toman su aspecto. Estas camas hacían en la antecámara función de estantes, sobre, en torno y debajo de las cuales reposaban decenas de objetos y muebles, perfumes, cremas, joyas, dedales, marfil., cestas, jarrones, varios objetos que sólo habían sido vistos pintados en las paredes, un abanico con 30 plumas de avestruz, que aún se conserva, pero se ha deteriorado más desde 1922 que en 2 mil 300 años que permaneció en la tumba y un juego de mesa llamado zenet, de cedro y marfil, cajas, baúles, sillas, butacas y taburetes, camas más pequeñas, dos clarinetes, cajas llenas de ropa, un arpa, decenas de pares de sandalias de diversas tallas, unas de oro puro, jarras de calcita con ungüentos y vasijas en forma de huevo pintadas de blanco con alimentos como panes, pasteles de trigo y cebada, espalda de buey y costillas de cordero condimentadas con especias y miel…

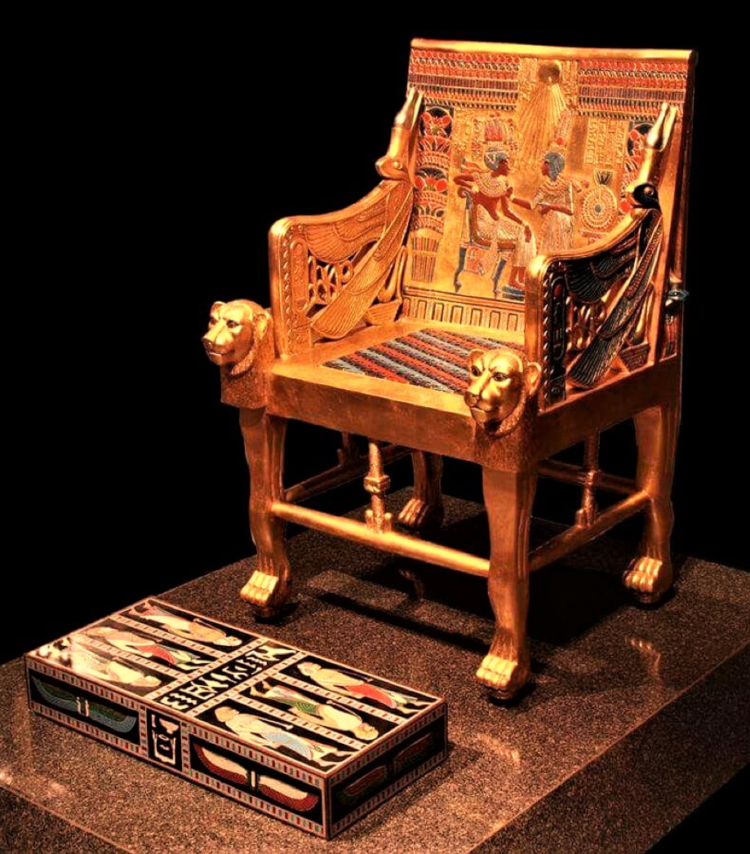

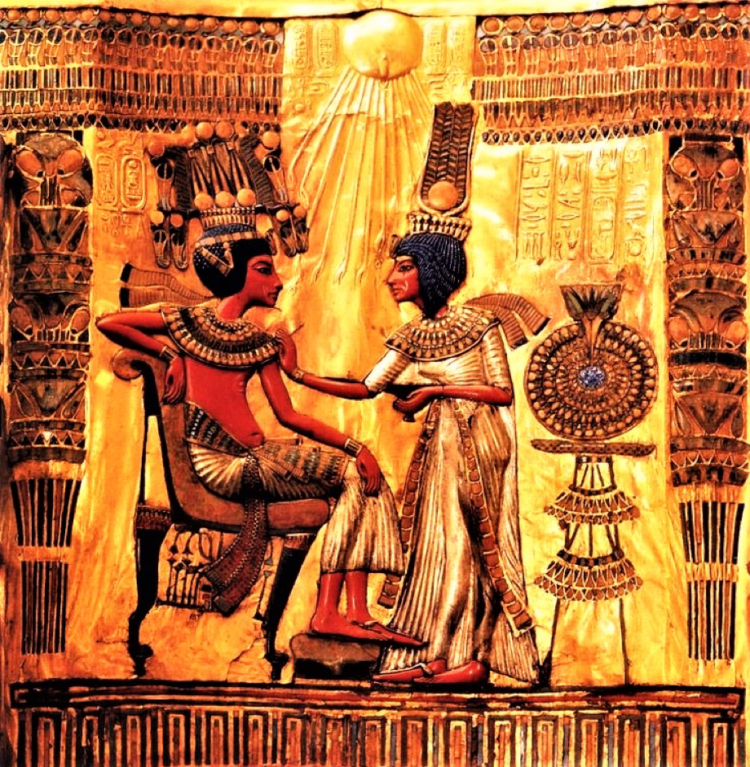

Ahí estaba también el trono. Es uno de los artículos más espléndidos, exquisitamente recubierto de oro batido y plata, y adornado con piedras semipreciosas, barniz de plomo, y vidrios de colores. De inapreciable valor como tesoro nacional de Egipto y de una gran perfección técnica, es una maravilla arqueológica única. Mide un metro y 3 centímetros de alto, 54 de ancho y 60 de profundidad. El asiento es adornado de láminas de cuarzo de colores azul rey, rojo y azul cielo. La parte posterior del respaldo se adorna con cuatro cobras con los discos solares sobre la cabeza, símbolo de sabiduría. Las cuatro patas se asientan en garras de león y en el frontal están rematadas con dos cabezas del mismo felino, que representan los horizontes este y oeste, en los que hacen guardia.

El respaldo retrata una cándida escena íntima de la pareja real, de gran valor artístico y documental. El joven Tut Anj Amon, sentado, es ungido cariñosamente en aceites por su bella esposa Anjesenamón, de pie. Con la mano derecha lo acaricia en el hombro y en la izquierda lleva una esenciera. Sobre ambos, en el centro, el disco solar símbolo de Atón -el dios que pretendió imponer sobre todos los dioses el padre de ambos, Akenatón- proyecta sus rayos protectores sobre la pareja real, iluminando su vida al igual que lo hacía con Ajenatón y Nefertiti. Es una muestra irrefutable de la permanencia del dios caído y de la doctrina amarniense hasta el momento de elaboración del trono, que quizá Tut Anj Amon ocupó siempre, pues no se encontró otro suyo.

En la misma pintura Tut Anj Amon posa sus pies sobre un taburete o escabel rectangular. Siempre había uno frente al asiento de los faraones. En la superficie superior del escabel se dibujan 6 figuras humanas que representan a los enemigos de Egipto, tres asiáticos y tres nubios, que son pisados por el faraón, simbolizando su dominio sobre ellos, mientras está sentado. Un texto en jeroglífico define esta iconografía: “Todas las grandes tierras extranjeras están bajo tus sandalias”. Las suelas de las sandalias de los faraones también se adornaban con pinturas semejantes, en ocasiones de 6, en ocasiones de 9 extranjeros enemigos.

La pintura muestra también un detalle que se ha entendido como símbolo del amor de la pareja: él lleva puesta sólo una sandalia, en el pie izquierdo, y ella la par en el derecho. El otro pie luce descalzo en ambos.

Replegados en la pared este de la antecámara, a la izquierda de la puerta de acceso, había seis carros de guerra desarmados, y bajo éstos, decenas de arcos, cientos de flechas, 7 lanzas, 8 escudos, 4 dagas, una armadura de cuero y 1,500 láminas de oro con inscripciones, que fueron guardadas por Carter en cajas y permanecieron casi un siglo almacenadas en el Museo Egipcio de El Cairo. Actualmente estas láminas están siendo unidas como un rompecabezas que ha arrojado desconcertante información.

En la pared oeste, tras la cama ceremonial con cabezas de hipopótamo, una puerta abierta comunica a lo que Carter llamó el Anexo. Había ahí tal cantidad de objetos apiñados que cuando comenzaron a trabajar su recolección y clasificación fue necesario usar poleas para entrar por el aire y no pisarlos. Entre los miles de objetos también se encontraban treinta grandes jarras de vino, así como dátiles, higos, uvas y almendras, y abundantemente, ajo y cebolla.

Al costado norte de la antecámara, dos vigías de tamaño natural, frente a frente y de piel negra, elaborados en madera –representaba este color el limo que deposita el Nilo sobre sus márgenes tras las inundaciones- custodiaban otra puerta, que permaneció sin ser abierta, perfectamente marcada en la pared como estaba originalmente, hasta que Carter y su equipo terminaron de clasificar todos los objetos encontrados en la antecámara. Es la entrada a la Real Cámara Funeraria.

Al derribar la pared-puerta, no había antecedentes que permitieran suponer lo que iban a encontrar. De inicio se toparon con lo que creyeron era otra pared, pero de oro, refulgente y decorada con dibujos en relieve.

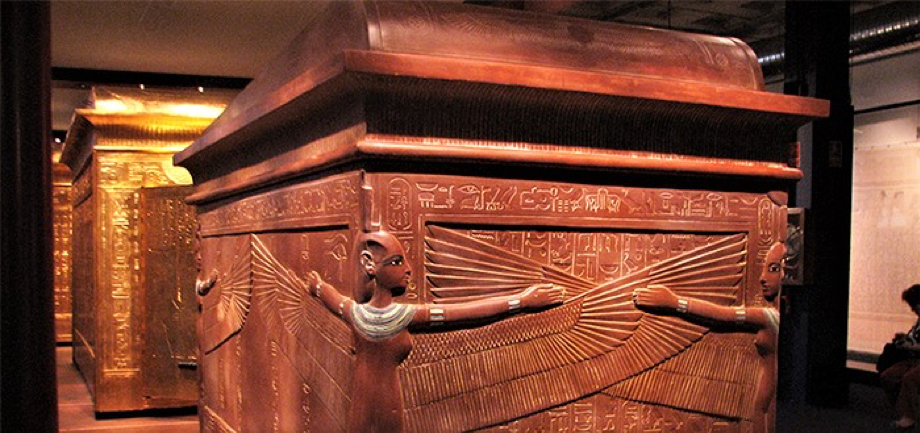

No, no era otra pared. Es una espectacular caja de madera de cedro cubierta de oro, con un fondo de cerámica esmaltada de color azul intenso, de 5.08 metros de ancho x 3.28 de profundidad y 2.75 de alto. La primera de cuatro semejantes a las que Carter llamó “capillas”, ensambladas una dentro de la anterior, “a manera de matrushkas”. Las paredes exteriores de las capillas están tapizadas de dibujos trazados sobre el oro, que cuentan historias y reproducen textos, destacando los signos-amuletos del Djed y el Tyet, -resistencia y vida-. Cada una de estas capillas tiene dos puertas plegables. En las paredes interiores se pueden leer fragmentos del Libro de los Muertos ( sus fórmulas ayudaban al difunto a alcanzar el Más Allá; sin ellas, podía sufrir una segunda muerte que significaría su total aniquilación) y de El Libro de la Vaca Celeste, entre otros textos. Es evidente, por sus dimensiones, que las capillas se construyeron dentro.

La segunda capilla encontrada dentro de la primera, mide 3.75 de ancho, 2.35 de profundidad y una altura de 2.25 m. Sobre el lado derecho de su tapa se encontró un trozo de tela con margaritas de bronce y oro cosidas a espacios de 20 cm aproximadamente, al que se denominó paño mortuorio. Tiene esta capilla un techo inclinado que se cubrió con resina y parece imitar un antiguo estilo de templos del alto Egipto. La superficie exterior de cada puerta está adornada con una representación magníficamente elaborada del rey ante Osiris (izquierda) y Re-Horajhty (derecha), en relieve hundido. La superficie interior de la puerta del lado derecho lleva una representación de una cabeza de burro y una cabeza de carnero, guardianes del inframundo, mientras que el panel de la puerta izquierda lleva una figura humana. En total la componen 16 secciones de madera cubiertas de oro. Muy interesante es notar que en una inscripción el nombre de Tut Anj Amon fue claramente plasmado sobre otro nombre. Es uno de los detalles que han hecho sospechar que varias piezas del ajuar e incluso la tumba misma, estuvieron originalmente destinadas a otra persona. De eso hablaremos más adelante. En el interior de esta segunda capilla se encuentran reproducciones de los Textos de las Pirámides del Antiguo Imperio y otros, escritos en jeroglíficos enigmáticos, con signos alterados e incomprensibles, supuestamente para confundir a las fuerzas hostiles que podría encontrar el rey en su viaje al occidente. En el antiguo Egipto cuando alguien fallecía, no se decía “ha muerto”, sino “ha partido a occidente”.

Entre las capillas y la pared posterior se encontraron 11 remos y en total en todos los cuartos, decenas de barcos, desde pequeñas figurillas hasta otros mayores, propios para navegar, desarmados.

La tercera capilla es muy similar en forma a la segunda, con un techo en declive, y mide 3.4 x 1.92 y 2.15 de alto. Fue construida con diez secciones y también está totalmente recubierta de oro y decorada en relieve hundido con viñetas y extractos de diversos textos funerarios, incluidas versiones reducidas de dos secciones de la obra “Lo que hay en el Mundo Inferior”, una pequeña parte del cual está pintada en la pared oeste de la cámara funeraria. En el techo de la capilla se representa un disco solar alado y una hilera vertical de ocho aves: cuatro buitres, dos serpientes con cabeza de buitre y dos halcones. Las paredes interiores están decoradas con procesiones de varios dioses, mientras que en los paneles interiores de las puertas se muestran Isis y Nephtys con las alas extendidas.

La cuarta capilla mide 2.90 x 1.48 con una altura de 1.90m. La bóveda está decorada con figuras arrodilladas de Isis, Nephtys, Selket y Neith. El techo está adornado con una magnífica representación de la diosa Nut, de nuevo con las alas desplegadas, flanqueada por la cabeza de Horus. Destaca la reproducción del versículo 17 de Libro de Los Muertos, un texto largo e intrincado sobre el dios del sol y sus aspectos doctrinales, con muchos comentarios sobre la divinidad y sobre los muertos.

Dentro de ella apareció el sarcófago propiamente dicho. Es un contenedor rectangular de 275 por 147 centímetros elaborado en cuarcita, una roca formada por la recristalización natural de areniscas de cuarzo. Las esquinas están protegidas por cuatro diosas adornadas con pectorales y brazaletes de cerámica azul, que despliegan sus alas por los costados; a la tapa superior la remata una cornisa de media caña.

Howard Carter partió a El Cairo luego de clasificar las piezas encontradas en la antecámara y de abrir las “capillas”. Cuando regresó al Valle de los Reyes frente a Tebas en 1925, se avocó a abrir el sarcófago para examinar y extraer la momia. Al levantar la tapa de piedra apareció el primer ataúd, un estuche antropomorfo, impresionantemente refulgente, todo recubierto de oro con escasas incrustaciones de marquetería, mostrando el rostro del faraón tocado con su neme y los brazos cruzados sobre el pecho, sosteniendo en cada mano sus cetros heka (cayado) y nejej (flagelo). A la altura del vientre está abrazado por alas y el área de las piernas semejando estar cubiertas por un faldón hasta la base semicircular que cubre los pies.

Dentro de este estuche se encontró otro de belleza excepcional, cubierto con una mortaja y guirnaldas de flores de olivo, loto y aciano ensartadas en tiras de papiro. Luego de un cuidadoso trabajo de limpieza el ataúd mostró un aspecto policromático majestuoso. Está hecho de madera y cubierto con pan de oro. La decoración del cuerpo sigue una técnica de alveolado, que se basa en la incrustación de piezas de cristales de colores azul oscuro, azul claro y rojo, y de piedras semipreciosas, en unas celdillas realizadas a base de soldar finas tiras de oro a la estructura de madera. Las incrustaciones se van cortando una a una para que encajen en las celdillas. El resultado es una colorida cubierta que abarca casi la totalidad del estuche. Un elemento distintivo de este ataúd es que el rostro del faraón es muy diferente de los otros dos, por lo que claramente debió ser diseñado para otra persona. La barba trenzada es toda de lapislazuli y de oro.

Al destaparlo apareció el ataúd más impresionante encontrado en todos los tiempos y todas las latitudes. Está elaborado casi en su totalidad en oro macizo, salvo la policromía de piedras semipreciosas, y pesa 110 kilos y 400 gramos. Es sin duda una obra de arte excepcional. La cabeza está magníficamente lograda, exquisitamente detallada en los finos rasgos del joven faraón, el ureus – cobra erguida- y el buitre sobre la frente. Alrededor del cuello presenta tres collares de cuentas circulares de oro y abalorios de colores, añadidos posteriormente, en armonía con un soberbio pectoral de 11 filas de cuentas tubulares. El tocado o neme faraónico es todo de oro. Cuando se colocó este tercer ataúd en el interior del intermedio, hace 32 siglos, se vertieron grandes cantidades de resina betuminosa que con el tiempo soldaron firmemente. A Carter y a sus colaboradores les tomó mucho tiempo ablandar y quitar ese material para separar ambos ataúdes. El betún caliente había dañado parte de las incrustaciones y había provocado el deterioro de algunos elementos, como la calcita de las partes blancas de los ojos. La decoración del cuerpo principal del ataúd se realizó a cincel y no mediante incrustaciones. En el pecho aparecen espléndidas figuras de la cobra Wadjyt y del buitre Nekhbet y más abajo, a los lados de las piernas, unas delicadas figuras en relieve de Isis y Nephys, tradicionales vigilantes y acompañantes de los muertos, también con alas protectoras. A los pies aparece Isis, arrodillada sobre el signo del oro y con la inscripción “La Gran Isis, Madre del Dios”.

Este impresionante ataúd fue abierto por Carter el 28 de octubre de 1925. Habían pasado casi tres años, desde el 4 de noviembre de 1922, cuando descubrió el primer peldaño de la escalera.

Esa noche Carter escribió en su diario:

“La momia del joven rey estaba cuidadosamente envuelta con el oro de la máscara, de expresión triste pero tranquila, que simbolizaba a Osiris. (…) como yace en el ataúd debe haber sido un joven alto; desde la parte superior de la máscara funeraria hasta las extremidades inferiores mide 6 pies. En la garganta de la máscara de oro, bellamente labrada con semblante juvenil, se encuentran tres collares con cuentas de oro macizo, más abajo sobre las manos cruzadas se encuentra un escarabeo. De las manos hacia abajo, la momia real ha sido cubierta por una libación que ha oscurecido los vendajes y oculta los detalles de las bandas de oro con incrustaciones que llevan textos y un filo con hileras de perlas. (…) La emanación de humedad ha causado cierto deterioro”.

La momia estaba envuelta en 160 vendas.

Los días 29, 30 y 31 se tomaron las fotografías y se catalogaron las piezas presentes sobre la momia. Carter intentó extraer la máscara funeraria pero estaba pegada, así como la propia momia, al fondo del ataúd debido a los ungüentos vertidos durante los rituales funerarios y que, con el paso del tiempo, se habían endurecido y ennegrecido. Ante esta situación, Carter expuso el ataúd al sol con la esperanza de que el fuerte calor derritiera la capa de ungüentos solidificados. Al no conseguirlo, sometió el ataúd a la acción de lámparas y fuentes de calor, sin resultados positivos. Por último se utilizaron cuchillos al rojo vivo para retirar la máscara.

El 11 de noviembre de 1925 a las 9:45 de la mañana, comenzó el primer examen forense realizado a la momia de Tut Anj Amon en el corredor principal de la tumba de Seti II (KV 15) en el Valle de los Reyes, a donde fue trasladado el ataúd que contenía la momia del faraón, en presencia de una docena de autoridades civiles y académicas egipcias y del propio Carter y su equipo. Douglas E. Derry, director de la Facultad de Anatomía de la Universidad de El Cairo y responsable del estudio, realizó la primera incisión longitudinal en las capas externas de vendajes que recubrían la momia. Tanto el cuerpo como los vendajes estaban fuertemente adheridos al ataúd debido a los ungüentos funerarios ennegrecidos, lo que dificultaba en gran manera el trabajo forense. Ante esta situación, Carter y Derry optaron por cortar el cuerpo del rey en varias partes dejándolo en el ataúd. Este proceder causó notables daños en la integridad de la momia. Derry notó una fractura en el fémur izquierdo y que la rótula izquierda se hallaba suelta.

Se determinó que la estatura de la momia era de 1,63 m., por lo que se estima que el rey en vida debió tener una altura algo superior al 1,67 m. (un hecho prácticamente confirmado por un segundo estudio hecho por R.G. Harrison en 1968) lo que equivalía a la altura de las dos estatuas negras que se hallaban a los lados de la puerta de acceso a la cámara funeraria. Sobre la base de la estructura ósea y, en particular la falta de fusión de la epífisis (cada uno de los extremos de un hueso largo, la zona en la que se sitúan las articulaciones) se estimó que el rey murió a una edad de entre 17 y 19 años (en 1968, sobre la base del estado de erupción de lamuelas del juicio, se confirmó una edad al momento de morir de 19 años). El examen de Derry notó algunas fracturas, sobre todo en la pierna izquierda y señaló su evidente relación con el cuerpo de la tumba KV 55 y que ambos individuos comparten el mismo tipo sanguíneo, A2 (posteriormente se comprobó que la momia de la KV55 se trata de Aj En Atón, el padre de Tut y de su esposa Anjesenaton), pero esta autopsia no pudo determinar la causa de la muerte del faraón.

Este análisis, valioso sin duda, estuvo ensombrecido por el trato dado al cuerpo del rey, ya que se cortaron las piernas, la cabeza, el tronco y, además, se desmembraron varias partes del cuerpo, dedos, y el pene, que originalmente se encontraba vendado en posición erecta.

Una vez terminada la autopsia, el equipo de Carter construyó una bandeja de madera, la llenó de arena y volvió a recomponer la momia sobre la cama de arena. Algunas partes pequeñas del cuerpo del rey, un pulgar, dos vértebras, el pene, quedaron diseminadas sobre la arena, y la rótula izquierda, que se hallaba suelta, se colocó en la mano izquierda de la momia. Esta bandeja fue colocada dentro de uno de los ataúdes y, finalmente, todo se introdujo en el sarcófago de cuarcita, donde el cuerpo reposó durante más de cuarenta años, hasta tener nuevo contacto con científicos para las nuevas autopsias a partir de 1968 y hasta el 2010.

Actualmente el público puede observar la momia en su tumba dentro de una cápsula de cristal con clima y humedad controlados.

Pero quizá lo que más impactó a todos los presentes en la primera autopsia fue un hecho pasmoso y escalofriante: la momia de Tut Anj Amon no tenía el corazón.

Todos los órganos se extraían y se colocaban por separado. Pero el corazón, momificado, regresaba a su lugar en el cuerpo.

Para los antiguos egipcios el corazón era el hogar de la emoción humana y el centro del pensamiento, de la voluntad y de la intención.

La idea metafórica que en la actualidad tenemos del corazón como lugar de la anatomía donde residen los sentimientos, el bien y el mal, procede de aquella creencia, pero para los egipcios no era ninguna alegoría, sino una realidad física. Era también una parte esencial del alma: el Jb, o corazón, era elemento indispensable para el viaje y para la vida en El Más Allá. En el trayecto era la brújula de navegación y aportaba la inteligencia para sortear los peligros y los desafíos. De hecho, quien realiza el viaje es el Bah, la conciencia del ser, la forma en que el alma podía moverse entre el reino mortal y el espiritual. Al final del recorrido, en la puerta de acceso a la vida eterna, el Bah es sometido a una psicostasis o juicio del alma, ante 57 jueces, que es una prueba determinante en la que se es juzgado de acuerdo a la propia conciencia, o sea el corazón. Consiste en pesar el corazón teniendo al otro lado de la balanza, en el otro platillo, la pluma de Maat, que representa la verdad, la justicia y la regla. Este juicio se celebraba en la sala de Maat-i, o Sala de la Doble Verdad, la verdad de este mundo y la verdad del otro.

Si el corazón no ha sido lo suficientemente puro, pesará más que la pluma y en ese caso será devorado por un terrible monstruo llamado Ammit, entre león, hipopótamo macho y cocodrilo, y en ese acto será destruido para siempre, cancelando la posibilidad de vida eterna, como si no hubiese existido nunca.

No se han encontrado en las necrópolis egipcias momias sin corazón.

Para preservar y proteger el Jb, el corazón, se embalsamaría especialmente, y se colocaría en su lugar original del cuerpo junto con un escarabajo, amuleto mágico destinado a evitar que pusiera en peligro su éxito. En la momia de Tut Anj Amon tampoco se encontró el escarabajo junto al lugar del corazón.

De manera que sepultar a Tut Anj Amon sin corazón significó enviarlo al fracaso de su viaje al más allá y por lo tanto a la muerte eterna. Destinarlo a una existencia borrada de la historia, tal como fue excluido de la lista de Abydos.

La cámara mortuoria es la única de las 4 piezas de la tumba que fue enyesada y decorada con pinturas, que representan pasajes del Libro de Los Muertos. En la pared norte aparece Ay, Visir del reinado de Tut anj Amon y faraón sucesor, participando activamente en el proceso de momificación del rey. Específicamente, se le ve disponiéndose a practicar la ceremonia de Apertura de la Boca al faraón difunto. Simbólicamente, esta ceremonia representa abrir todos los sentidos del Ka, para el viaje al Más Allá. Es algo absolutamente inusual que el Visir participara en la momificación del faraón fallecido. También, Ay hace la trepanación. Extrañamente, en ninguna pintura de la tumba aparece Anubis, – o Imy-ut- el dios con cabeza de chacal embalsamador por antonomasia, responsable del proceso, infaltable en el ceremonial de todos los faraones. Sin embargo, en ese momento Ay era el hombre más poderoso del estado y sólo alguien con su rango y acceso podría ser suficiente para ejercer una decisión tan monstruosa como no incluir el corazón en la momia del faraón y sustituir a Anubis.

Lo cierto es que Ay obligó a la viuda de Tut Anj Amon, su nieta Anjesenamón, a contraer matrimonio con él para legitimar su reclamo al trono, con el apoyo de la casta del clero de Amón. Mientras, el segundo hombre más poderoso de la nomenclatura, el general Horemheb, guerreaba en el norte contra los hititas, también le brindó su apoyo. Se dice que la reina viuda Anjesenamón intentó evitar su matrimonio con su abuelo y pidió al rey Hitita que enviara a uno de sus hijos para casarse con él, pero también se afirma que las cartas en las que se sostiene la versión no fueron escritas por ella. Sin embargo, efectivamente el rey hitita Suppiluliuma envió a su hijo Zananz, quien fue asesinado en la línea fronteriza, aparentemente por Horemheb, quien fue el siguiente faraón, sin derecho sucesorio sino por imposición militar, luego del breve reinado de Ay, de sólo 4 años, quien murió de viejo.

Fue Horemheb, último faraón de la dinastía XVIII, quien hizo los preparativos necesarios para que lo sucediera Seti I, iniciador de la Dinastía XIX.

La momia de Ay nunca fue encontrada y algunos historiadores dicen que, durante su mandato, Horemheb se encargó de exhumarla y destruirla.

Su nombre también fue ignorado en la lista de Abydos.

La calidad y la dimensión de la tumba de Tut Anj Amon y ciertas características de algunos elementos del ajuar han dado pie a otras reflexiones.

Como ya se dijo, es la tumba más pequeña descubierta perteneciente a un faraón. Su diseño es atípicamente simple, comparada con las otras tumbas reales conocidas. Las paredes están decoradas “a medias” y la mayoría no están recubiertas de yeso ni pintadas. Su perfil corresponde modestamente a la tumba de algún noble con derecho o permiso para ser sepultado en el Valle de los Reyes, como otros, pero jamás a la jerarquía faraónica. Al cualificarse los miles de piezas encontradas en la tumba quedó establecido que más de mil objetos son “de segunda mano”, es decir, reutilizados, algo obviamente impropio en una tumba faraónica. Carter anotó que los pies de Tut Anj Amón sufrieron cierto daño porque los ataúdes no cabían perfectamente en el sarcófago e, indiscutiblemente, la recreación de la cara del segundo ataúd no coincide con las otras dos ni con la máscara mortuoria, lo que lleva a la afirmación de que se reutilizó un ataúd de otra persona. Análisis recientes demostraron que el embalsamamiento fue realizado de forma inexperta, provocando que la momia presente una especie de quemadura general por efecto de una reacción química de los materiales utilizados; la incisión para extraer las vísceras, la posición de los brazos, el exceso de resina, todo escapa a las normas de momificación de los faraones, o indica que fue un trabajo no profesional, según la pintura referida, encabezado por Ay.

Las sospechas ensamblan con otro hecho: la tumba de Ay es mucho más grande, el doble que la de Tut Anj Amon, y su sarcófago, que se localizó sin la tapa puesta, sin momia y con evidentes daños intencionales, es más grande y con mejor decoración. El pasillo de entrada es mucho más ancho y los muros, que parecen haber sido decorados por el o los mismos artistas, tienen mucho mejores acabados, aunque evidentemente también fueron intencionalmente dañados, sobre todo donde aparece la imagen de Ay.

En general las dimensiones y la ubicación de la tumba de Ay conforman lo que se esperaría que fuera la tumba de Tut Anj Amon.

Muchos de estos detalles han sido atribuidos a “la prisa” derivada de que Tut Anj Amon haya muerto repentinamente y al hecho de que, según reglas inviolables, sólo se contaba con 70 dias después del fallecimiento para culminar el funeral y cerrar la tumba. También debemos de considerar que las tumbas de los faraones regularmente se comenzaban a construir desde que iniciaba su reinado. En estos casos, Tut Anj Amon fue faraón 10 años y Ay sólo 4, de manera que hubo mucho más tiempo para preparar la tumba del faraón niño que la del faraón anciano, que habría tenido más de 80 años al morir.

Las tumbas más grandes y decoradas que se han encontrado son las de Seti I (https://artehistoriaegipto.blogspot.com/2013/03/tumba-kv-17-de-seti-i.html ) y -quizá la más bella- la de Nefertari, la esposa de Ramses II – ambas profusamente saqueadas- y la momia de éste es por mucho la mejor conservada.

El sarcófago catalogado como el más bello es el de Seti I, que se exhibe actualmente en el pequeño pero imperdible museo Sir John Soane, de Londres. Su elaboración en alabastro traslúcido lo hace una pieza excepcional. Se exhibe con una fuente de luz interna, que permite apreciar con asombro la profusa y exquisita decoración de dibujos tallados. Fue redescubierto en 1817 por el explorador italiano Giovanni Battista Belzoni en la tumba KV17 en el Valle de los Reyes y adquirido por Soane en 1824 por 2 mil librasesterlinas, (equivalentes a unas 177 mil actuales) después de que el Museo Británico declinara su compra por considerar demasiado elevado el precio solicitado por Belzoni.

Lo que a todas luces es insuperable de la Tumba de Tut Anj Amon es la maravillosa máscara mortuoria.

Ningún otro objeto, joya o ícono del mundo antiguo compite en belleza y simbolismo con la famosa máscara, aun cuando el ataúd de oro sólido fue inicialmente igual de atractivo para los arqueólogos.

La máscara pesa 11 kilos y mide 54 centímetros de alto por 40 de ancho.

Su expresión es de infinita paz y sus ojos, muy realistas, elaborados con cuarzo blanco y obsidiana parecen mirar a un inalcanzable más allá en el tiempo y el espacio, enmarcados en oro batido.

Ocho pequeñísimas y apenas perceptibles venas rojas en los globos oculares confirman el esmero y la delicadeza en el detalle.

Es sin duda una muestra única de la retratística y la suprema habilidad de los orfebres egipcios. No es una careta, sino una especie de casco o escafandra que cubre la cabeza hasta los hombros.

Básicamente son dos hojas de oro moldeadas y soldadas a presión.

Toda la piel expuesta es de oro, como la del sol brillante, Ra, lo que significa que el faraón al morir ha pasado a ser un dios. La decoración incluye miles de piezas de vidrio, fayenza, cuarzo, lapislázuli de Afganistán, obsidiana turca y coralina de la India. La barba postiza que caracteriza a todos los faraones es de lapislázuli, (por cierto, ya en el Museo de El Cairo la máscara se cayó de unas manos torpes y la barba se rompió. Fue reparada con pegamento) al igual que las cejas y el contorno de los ojos que se prolonga hacia los costados del rostro.

Las vibrantes franjas azules y doradas representan un cielo azul atravesado por los rayos del sol…

El tocado, neme, está coronado por un buitre y una cobra, los símbolos del alto y el bajo Egipto, también elaborados con oro e incrustaciones de pedrería.

La parte posterior de la máscara, escasamente conocida más allá de los círculos especialistas y de quienes la hayan admirado expuesta, es preponderantemente el neme que semeja a la vista un abanico de franjas de oro y fayenza esmaltada en azul y verde que convergen y se anudan al inicio de la una trenza simulada y circundada de aros se oro. En el espacio de las hombreras se inscriben versos considerados “mágicos” que tienen la función de proteger al faraón en su viaje por occidente, contenidos en el capítulo 151-B del Libro de los Muertos:

“!Salve, hermoso rostro, dotado de vista, hecho por Ptah-Sokar, dispuesto por Anubis (…) el más hermoso rostro entre los dioses!. Tu ojo derecho es la barca de la noche, tu ojo izquierdo es la barca del día, tus cejas son la Enéada, tu cráneo es Anubis, tu nuca es la de Horus. Tu corona es Tot, tu trenza es la de Ptah-Sokar (…) Toma los buenos caminos de Horus, señor de los hombres!

El oro del cutis es de un calibre más delgado que el resto, y de diferente aleación, lo que hace suponer que fue injerto. Una versión con muchos simpatizantes es que la máscara estuvo originalmente destinada a Nefertiti, su suegra. Un detalle que da cierta firmeza a la hipótesis es que en la parte posterior el nombre de Tut anj Amon está sobrepuesto a otro, que estudios recientes han identificado como Neferneferuatón, que como ya vimos muy probablemente es el nombre de Nefertiti como regente o corregente.

Como sea, nada altera su incomparable belleza

El público puede apreciarla actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo, pero será trasladada al Gran Museo Egipcio, cuya inauguración se espera para noviembre de este 2022, luego de ser postergada en varias ocasiones desde 2018. Será el museo arqueológico más grande del mundo con una superficie de más de medio millón de metros cuadrados. La estrella principal por supuesto será Tut Anj Amon y lucirá, por primera ocasión, la totalidad de los objetos encontrados en su tumba, muchos de los cuales han permanecido en cajas, bodegas o espacios reservados al público a través del último siglo. Howard Carter tardó 10 años en anotarlas y clasificarlas y en algunos casos sólo registró “grupos”.

Todos sabemos que los egipcios momificaban a sus muertos para posibilitarles el tránsito al “más allá”, al mundo de la eternidad. Lo que es mucho menos sabido es que invariablemente los proveían de máscaras que retrataban sus rasgos faciales para que pudieran ser reconocidos por los dioses y para que su alma reconociera su cuerpo y regresara a él de manera segura. Así, toda momia tuvo su máscara. La enorme mayoría hechas de madera o una especie de cartón, obtenido de pulpa de papiro, -abundante en las márgenes del Nilo- o de lino, empapados en yeso y moldeado. Las de los faraones regularmente eran de oro y excepcionalmente de plata, material éste muy escaso por ser necesariamente importado. Consecuentemente, resulta sorprendente que se conserven tan pocas máscaras faraónicas o de nobles hoy en día.

La explicación es que fueron destruidas o fundidas por los saqueadores, principalmente en la época de los mamelucos apoyados por los otomanos que dieron rienda suelta al latrocinio.

Por supuesto, se conservan otras máscaras faraónicas, pero ninguna con la calidad estética de la de Tut Anj Amon. Una que acaso pudiera competir en cuanto a confección artística sería la de Amenhotep III, el abuelo de Tut Anj Amon. Su rostro es atractivo y luce una agradable sonrisa. Fue quizá, a diferencia de su nieto, el faraón más respetado en vida y después de muerto, de la Dinastía XVIII. Pero su máscara está hecha de yeso dorado y su pectoral y collares son de vidrio policromado. No contiene ni un 20 por ciento del oro de la de Tut Anj Amon.

Otra, que es totalmente de oro es la de Psusennes I. Faraón de la XXI dinastía de origen libio, del llamado Tercer Período Intermedio, en el que Egipto estuvo dividido en dos reinos, alto y bajo, Psusennes I gobernó desde aproximadamente 1047 hasta 1002 aC. Fue el faraón que reinó más tiempo en la historia de Egipto, pero sólo en el valle bajo. Se le conoce como el Faraón de Plata, pues el ataúd de contenía sus restos es todo de plata, y se encontró dentro de un ataúd de granito rosa, que a su vez estaba encerrado en un sarcófago también de granito, pero negro. Su máscara tiene barba falsa y pectoral de oro sin pedrería, pero la parte posterior termina con el neme, sin coleta ni hombreras protectoras de los omóplatos. No tiene inscripciones. La capilla mortuoria de Psusennes I fue encontrada intacta, en 1940, en Tanis, muy lejos del Valle de los Reyes, en el este del Delta del Nilo, casi en la costa del Mediterráneo. Formaba parte de una tumba colectiva en la que fueron sepultados por lo menos otros tres reyes. Su máscara es considerada la más perfecta después de la de Tut Anj Amon. Está confeccionada en dos partes, la cabeza y el pectoral y la parte posterior. Pesa sólo 3 kilos.

¿Por qué se destinó a Tut Anj Amon una máscara excepcional?. No he encontrado la respuesta.

Otros objetos de gran valor hallados en la tumba del faraón-niño que deben ser mencionados son el llamado Cofre Canopo, la daga y el escarabajo de origen extraterrestre y la colección de Ushebtis.

Veamos:

En el muro este de la cámara mortuoria otra puerta comunica a la cuarta pieza, de 4 metros por 3.60, que se conoce como la Sala del Tesoro. Ahí estaba, entre cientos de objetos, el llamado “Templete”, un cajón elaborado con madera chapada en oro, que albergó un cofre de alabastro en el que se contienen aun 4 vasos o jarras. En cada lado del templete hay una figura que representa a las diosas Isis, Serket, Neftis y Neit, protectoras de su contenido. El mueble está erigido sobre un trineo, y su cornisa (cavetto) está decorada de cobras solares. Son estos los “vasos canopos” unas ánforas en las que se depositan hígado, estómago, intestinos y pulmones del cadáver, respectivamente, momificados por separado.

El nombre “canopo” proviene de un error de egiptólogos tempranos que los confundieron con la representación del barquero de Penelao, divinidad adorada en la ciudad de Canopo, en forma de vaso con cabeza humana. Pese a la incorrección, el nombre fue arrastrado por la inercia y terminó siendo aceptado para referirse a estos recipientes egipcios.

Habitualmente en las tumbas faraónicas los vasos canopos tenían como tapas las cabezas de los llamados Hijos de Horus, quienes protegen sus contenidos momificados: Amset, con tapa en forma de cabeza humana, donde se guardaba el hígado; Hapy, con tapa en forma de cabeza de papión, donde se depositaban los pulmones; Kebeshenuef, con tapa en forma de cabeza de halcón, que contenía los intestinos y Duamutef, con tapa en forma de chacal, conteniendo el estómago. Cada vaso protegido por una diosa titular estaba orientado, ritualmente, hacia los puntos cardinales: el hígado al sur, los pulmones al norte, los intestinos al oeste y el estómago al este.

Por alguna razón que desconozco, en el caso de la tumba de Tut anj Amon todos los vasos tienen la misma forma de los ataúdes y como tapa una cabeza humana que tampoco es la del faraón-niño, con el rostro claramente feminizado y todas iguales. Un elemento más que robustece la hipótesis de los enseres reutilizados, improvisados o que simplemente no fueron elaborados para su tumba.

Junto al “templete” fueron encontrados dos pequeños sarcófagos, conteniendo las momias de dos niñas, una no nata, de unos 5 meses de gestación y la otra recién nacida o de aproximadamente 9 meses de gestación, que según pruebas de ADN fueron hijas de Tut Anj Amon y su esposa Anjesenamón.

Entre las vendas que cubrían la momia de Tut Anj Amon se encontraron 143 joyas y amuletos, incluyendo 13 brazaletes y 16 anillos de oro. Bajo sus brazos cruzados, sobre su vientre, sobresalía una daga. La empuñadura y la cobertura o funda son de oro y gemas. La hoja es de hierro, un hierro poco común.

En la época de Tut Anj Amon, en Egipto no se conocían yacimientos de hierro. De hecho la más antigua mina apareció fuera de Egipto unos 200 años después de la muerte del faraón y en Egipto hasta 8 siglos más tarde. Pero en su época y quizá más de 2 mil años antes, se hablaba en el alto Egipto del hierro y se le denominaba bia en pet, es decir, metal del cielo, por ser recuperado de meteoritos.

El filo u hoja de la famosa daga de Tut anj Amon es de hierro extraterrestre, una aleación con alto contenido de níquel y también cobalto, quizá procedente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Su uso, aunque no común, era frecuente en varios pueblos del este mediterráneo. Estaba presente en una serie de objetos considerados mágicos, litúrgicos y religiosos. Se entendía como un material al que temían las fuerzas del mal, por lo tanto ideal para proteger al faraón en su viaje por occidente y para ayudarle a ascender al cielo, de donde proceden los meteoritos.

Asimismo, ciertos instrumentos de la ceremonia funeraria de la “Apertura de la Boca” debían estar elaborados con hierro celeste, pues facultaba y daba vida a los distintos órganos sensoriales del difunto.

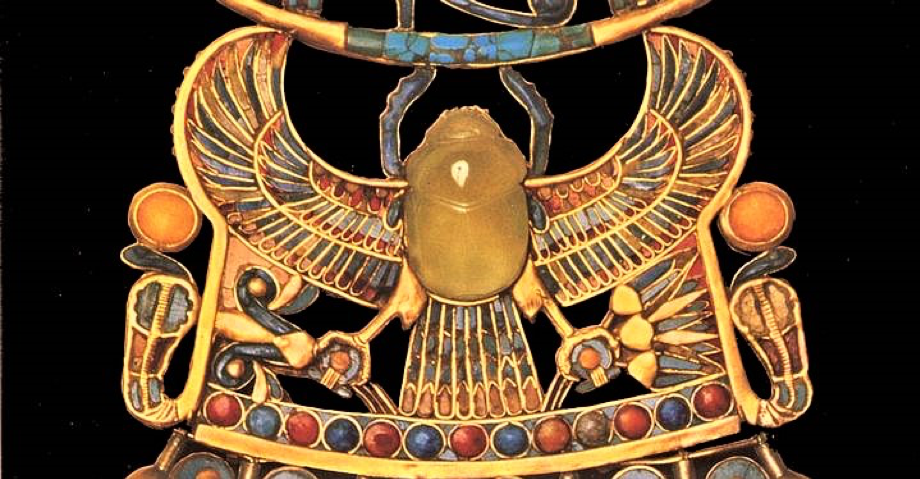

En la tumba también se encontró un pectoral multicolor de oro y gemas con un exquisito escarabajo amarillo, tallado, que se ha determinado como una piedra única, lograda de la fusión de arena del desierto con un meteorito que aterrizó a una temperatura de más de dos mil grados, hará unos 28 millones de años. Los escarabajos bupréstidos, verde-dorado iridiscentes Kheper aegyptiorum, y el negro Scarabaeus sacer, estaban estrechamente identificados con el dios Khepri, que tenía la encomienda de rodar la bola del sol a través del cielo; la mantenía segura en su viaje por el inframundo, y la empujaba hacia el amanecer al día siguiente, tal cual lo hacía en la tierra el escarabajo pelotero, que forma una bola con estiércol en la que ovoposita; el estiércol proporciona calor a los huevecillos por su fermentación y comida a las crías cuando eclosionan. De esta simbólica manera, la muerte es generadora de vida. Cuando Ra se convirtió en el dios sol sublime, Khepri mantuvo este carácter como asistente infaltable. Los escarabajos se convirtieron en amuletos populares durante el Primer Periodo Intermedio (2181-2040 a.C.), y siguieron siéndolo durante toda la historia de Egipto hasta el surgimiento del cristianismo.

El mundo de ultratumba en el que vivirían los difuntos virtuosos se conocía como Campos de Ialu o Campo de Cañas. Los egipcios lo imaginaban como un lugar muy parecido a Egipto, con ríos, montañas, caminos, cuevas y campos muy fértiles, en los que crecía la cebada hasta los cinco codos de altura. El difunto, sin embargo, debía ocuparse de obtener su sustento. Aun siendo un «glorificado», según decía una fórmula del Libro de los muertos, tenía que «arar y segar, comer y beber, y realizar todas las cosas que se hacen en la tierra». Para ello, como en este mundo, podía contar con la ayuda de sirvientes, representados en unas características estatuillas, llamadas ushebtis, siempre presentes en el ajuar funerario de nobles y faraones y que por el poder de la magia se convertían en ayudantes, siempre disponibles.

Cada figura regularmente sostiene en las manos aperos agrícolas. En la parte inferior se inscribía una reproducción del Libro de los Muertos: «Fórmula para que los Ushebtis realicen los trabajos en la Necrópolis… Deben responder “estoy aquí” cuando su amo los llame.

En la tumba de Tut Anj Amon se encontraron 413 ushebtis: 365 obreros, 36 capataces y 10 comandantes. 176 estaban en el llamado cuarto del tesoro, 236 en el anexo y uno más en la antecámara.

La radio en Egipto se inauguró en 1925 con las notas musicales que surgieron de un clarinete o trompeta y de un arpa, encontradas en la Sala del Tesoro y que 32 siglos después de elaboradas sonaron para ser escuchadas a través de las ondas hertzianas como seguramente su fabricante jamás imaginó.

Decíamos que la atención mediática que captó el descubrimiento de la tumba fue determinante para la fama de Tut Anj Amon. Efectivamente, la prensa mundial se volcó desde las primeras noticias ávida de conocer todo detalle. Pero hubo un ingrediente que levantó escandalosamente la espuma. Se dice que fue el descubridor Howard Carter, pero también se atribuye a su mecenas, el Conde Lord Carnavon, el haber pactado la exclusividad noticiosa con The Times, de Londrés, ya avanzada la excavación, a cambio de una importante suma de libras esterlinas que les permitiría resarcir los gastos, por lo menos en parte.

¿Qué fue lo que motivó este contrato?, no hay ninguna duda al respecto.

Hasta momentos antes de conocerse públicamente la noticia del descubrimiento de la tumba estaba legalmente establecido que los descubridores compartirían por mitad los tesoros encontrados con el gobierno egipcio. Pero subrepticiamente la ley cambió con validez retroactiva, para quedarse el gobierno con el botín completo, con la justificación de que la ley anterior aplicaba para tumbas ya saqueadas y no para una “no saqueada”. Los excavadores-inversionistas quedaban así sin retribución ninguna.

El dinero aportado por el Times no cubrió los gastos de ocho años de exploración, pero tampoco fue una suma despreciable. Sin embargo, la prensa mundial y la egipcia rebosaron de enojo y recurrentemente actuaron con ánimo revanchista. Así, la magnífica noticia fue rodeada de falsedades, que en lugar de opacarla resultaron afamándola. Entre las “fake news” que destacó, está la versión de la difundida Maldición de Tutankamon. Consistió esta falsa leyenda en que todo aquel que tuvo que ver con el descubrimiento de la tumba fallecía trágicamente. Una anécdota real se insertó en el mito: Carter tuvo por años en casa un canario amarillo que un mal día fue devorado por una cobra dentro de su jaula, lo que se interpretó en la imaginaria popular como un mal augurio. A ello se agregó que el Conde Carnavon murió unas semanas después de la revelación de la tumba, en un hotel egipcio, de males que lo aquejaban hacía años. En sus últimos días sufrió la infección de un piquete de mosquito en el cuello, que en realidad nada tuvo que ver con su fallecimiento, pero que también formó parte del mito de su “muerte por causa de la maldición”. Por lo demás, otras personas involucradas que murieron a través de los años, sólo comprobaron que el haber estado en la tumba no hizo inmortal a nadie… Salvo si exceptuamos a Tut Anj Amon, por supuesto. Carter murió en 1939 y Lady Evelyn en 1980.

Otra efeméride que se conmemora este 2022 se refiere a que en 1822 fue descifrado el lenguaje jeroglífico egipcio por el sabio francés Jean Francois Champollion. De eso y de las celebraciones hablaremos en próxima entrega.

Bibliografía:

Conferencias magistrales de Eva Tobalina

Atlas Egipto. Baines y Malek.,

Crónica de faraones. Clayton P.,

La Tumba de Tutankhamon. H. Carter.

Tutankamon, T.G. Henry James y Arnaldo de Lucca.

Book of The Dead, translated by Raymond O. Faulkner.

Gold of Faraohs, Hans Wolfang Müller y Eberhard Thiem

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81rbol_geneal%C3%B3gico_de_la_Dinast%C3%ADa_XVIII_de_Egipto

http://www.egyptianmuseum.gov.eg/

TUTANKHAMON: anatomía de una momia, recapitulación y conclusión, Rafael Agustí Torres- egiptólogo, ex presidente de la Asociación Española De Egiptología