Investigación y texto: José Luis Muñoz Pérez

CIUDAD DE MEXICO.- Caminando frente a la Catedral Metropolitana me dirigí a la esquina surponiente de la Plazoleta del Marqués, al norponiente del Zócalo, para cruzar la calle Monte de Piedad y tomar la Avenida 5 de Mayo. Un grupo de jóvenes turistas japoneses caminaba a mi costado. Al pasar por el Monumento Hipsográfico una de ellos preguntó en inglés a su guía por el significado de la pieza, estructura marmórea de basa rectangular que funge de pedestal a una escultura femenina de exquisita belleza.

Balbuceante, el guía respondió que la línea horizontal que cruza a mitad de la basa en el flanco sur es el equivalente a un metro, como lo dice claramente una leyenda en español. Sin saber que otra explicación aportar, apenas agregó : “Es sólo una curiosidad”. Y se alejó del sitio apresurando su recorrido y dejando a los curiosos ayunos de respuesta.

La hermosa figura de una mujer representa a La Ciudad

En falso sentido, el ignorante guía acertó, pues la ausencia de información que explique al paseante su interesante significado y el galimatías de las leyendas expuestas, reducen el monumento a mera “curiosidad”, concepto opuesto a ese comportamiento inquisitivo natural que engendra la exploración, la investigación, y el aprendizaje. Verdadera curiosidad es lo que lógicamente despierta el monumento por su ubicación y calidad estética, pero cuya deficiencia informativa obliga a quedar lamentablemente en curiosidad insatisfecha o en minusválida condición de “curios”.

Una inscripción en letras metálicas informa que el monumento está dedicado “A la memoria del Ilustre Cosmógrafo Enrico Martínez”.

En realidad, su nombre verdadero fue Heinrich Martin, – transformado arbitrariamente al castellano por la engreída insolencia acostumbrada en la época colonial-, un memorable sabio alemán que vino a Nueva España en calidad de Cosmógrafo del Rey, -Felipe II- en 1590. Llegó en la misma embarcación en que viajaron procedentes de la península ibérica el recién designado Virrey – por primera ocasión – Don Luis de Velasco, hijo, y el niño y futuro poeta y dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, pariente por línea de su padre Don Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, quien había sido el segundo Virrey de la Nueva España entre 1550 y 1564.

Remotamente, el nuevo virrey sabía que, en algún rango de prioridad, parte de su misión sería atender el agudo problema de las inundaciones de la renaciente ciudad de México como capital novohispana, que personalmente siendo adolescente vivió en 1555, durante el mandato de su padre, y que -sabía- de nuevo en 1579-80 provocaron terribles consecuencias por la elevación de los niveles del agua en los lagos circundantes, zambullendo el casco urbano. Seguramente, las inundaciones de la nueva y atrayente metrópoli fueron un tema de conversación con el Rey y su concejo y posiblemente entre los ilustres viajeros en su trayecto transatlántico, durante el cual cimentaron una perdurable y fraterna amistad.

Es ampliamente conocido el hecho de que Hernán Cortés luego de la devastación de la gran Tenochtitlán decidió erigir la nueva capital sobre las ruinas mexicas, a pesar de la opinión en contrario del cabildo y de sus propios capitanes, pero motivado astuta y ambiciosa, mas no prácticamente, por razones de carácter político, privilegiando en su visión el prestigio imperial de la isla tenoxca en el mundo indígena, sobre cualquier recomendación y argumento de carácter técnico.

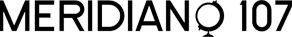

Sin embargo el capitán general y sus seguidores fueron incapaces de entender la delicada y etiológica relación del centro urbano con su entorno lacustre. Los lagos para los prehispánicos fueron no sólo la principal fuente de sustento – de ellos obtenían pesca, caza y mediante el sistema de chinampas productos de la agricultura- sino también el principal medio de transporte e integración territorial y, doctrinalmente, el espejo de su visión cosmogónica.

Contrariamente, desde el principio de su dominio, los invasores insistieron en llamar a la región “Valle” del Anáhuac, intrínseca contradicción que violenta su significado topográfico, pues la nimia misma la define como lo que en realidad era, una cuenca lacustre endorreica, -cerrada, carente de desagües-.

Anáhuac significa literalmente “Circuito del Agua”. A, es prefijo genitivo derivado de Atl, agua; Nahuac es cerca, en el sentido de círculo o circuito. Equivale a “Agua Cercada o Cerca del Agua”.

La superficie del vaso se formó durante el período cuaternario, en el pleistoceno medio, hace menos de 300 mil años. En el previo período terciario los lagos tenían desagüe hacia la cuenca del Balsas, pero debido a la intensa actividad tectónica del cuaternario, 70 o más millones de años después de la extinción de los dinosaurios -para visualizar una referencia- y cuando ya existían los primates superiores, emergió la joven e imponente sierra del Ajusco, (“floresta de agua» del náhuatl ā-xōch-co: ā- ‘agua’, xōch- «flor, florecer» y -co ‘en, lugar de) conformando el Anáhuac como lo conocieron unas cuantas decenas de siglos después, al llegar los primeros pobladores humanos. Antes de eso, una enorme cuenca ocupaba la superficie al pie de los antiguos volcanes y al occidente otro vaso gigantesco ocupó las depresiones de Chapala y Cuitzeo, Pátzcuaro, Sayula y Zirahuén, todas con salida al Balsas. Quizá en algún momento todos fueron uno. Al erguirse la sierra del Ajusco-Chichihuatzin (Señor que quema) ambos vasos quedaron separados y el Anáhuac vio atrapadas sus aguas, sin salida. Al occidente los espejos también se dividieron y formaron las cuencas igualmente endorréicas de Jalisco y Michoacán.

Durante el apogeo del Imperio Mexica, para controlar el nivel de los diferentes lagos – Zumpango y Xaltocan al norte del de Texcoco; y Xochimilco y Xalco al sur- los señores de la triple alianza construyeron un complejo sistema de obras hidráulicas teniendo como ejes dos grandes albarradones llamados De Nezahualcóyotl uno y De Ahuízotl el otro, dotados de exclusas y compuertas que les permitían administrar los flujos. Las calzadas a Iztapalapa y Coyoacán y las de Tacuba, Tepeyacac y Tenayocan, así como una basta red de canales, puertos, acueductos y puentes, contribuyeron al complicado propósito.

Según los amoxtin -códices precortesianos- México-Tenochtitlan se inundó en 1382, 1449 y 1517.

El lago de Texcoco se alimentaba de las aguas provenientes de dos cadenas montañosas que lo circundan. Al poniente, se localiza la sierra de Las Cruces, de donde escurrían y actualmente escurren todavía los ríos Magdalena, Becerra, Barranca del Muerto, Eslava, Mixcoac y San Ángel. Por el oriente, numerosos arroyos bajaban durante el deshielo de la Sierra Nevada por el rumbo de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco. Entre estos ríos están el Coatepec y el Chapingo. Sus límites sur y norte estaban señalados por las sierras de Guadalupe y de Santa Catarina, cuyas aguas sólo contribuían al lago en temporada de lluvia, puesto que no alojan el nacimiento de ninguna corriente permanente.

Durante las épocas de lluvias intensas, el Lago de Texcoco, el más amplio de todos y ubicado en posición central, se unía a los otros cuatro conformando un gran espejo.

El mayor de los albarradones, de 7 metros de espesor, ideado por el rey Nezahualcóyotl (coyote ayunador) corría de sur a norte desde el embarcadero de Mexicaltzingo (actual cruce de las calzadas De La Viga y Ermita-Iztapalapa) hasta el Peñón de los Baños (junto al actual aeropuerto) a lo largo de 13 kilómetros. Fue emprendida su construcción en 1449 por orden del Emperador Moctezuma Ilhuicamina (el airado flechador del cielo) y se concluyó en el período de Axayácatl (cara de agua). El segundo, que protegía el islote de Tenochtitlan en su parte este, fue edificado en 1499 bajo el imperio de Ahuízotl (espina del rio), quien paradójicamente murió ahogado en la inundación de 1502. Ambos diques conformaron un cerco que sustantivó el cuerpo hídrico bautizado como Laguna de México y separaron las aguas saladas del norte de las dulces del sur. Requirieron de cientos de miles de horas hombre y miles de toneladas de piedra y argamasa e, igualmente, ambos fueron menospreciados en su doble función y destruidos por los conquistadores. Previo al sitio de Tenochtitlan, Hernán Cortés inició el derrumbe de algunos tramos de las dos albarradas para dar paso a los 13 bergantines que le sirvieron para el ataque definitivo y nunca se ocupó en repararlas. Se rehabilitaron las calzadas averiadas por la guerra y se reconstruyeron los acueductos, pero en los años posteriores, varios de los capitanes premiados con tierras arrancaron con brutal displicencia largos tramos de los diques para construir sus fincas.

En 1555 -mientras se celebraba en la ciudad el primer concilio provincial convocado por Fray Alonso de Montufar, el segundo arzobispo de México- un torrencial aguacero que perduró intermitente tres semanas causó la primera gran inundación de la ciudad en la época novohispana. Casi todo lo construido resultó dañado. El concilio debió cambiar de sede, pues dentro de la incipiente primera catedral emprendida por Hernán Cortés, el nivel del agua rebasó un metro y fue arruinada, debiendo en su momento demolerse. En 1556 las autoridades intentaron reparar las albarradas, pero los colonos y encomenderos, siempre reacios a la razón, se negaron a aportar los recursos y a destinar indios a la labor. Las reparaciones fueron menores, torpes y rápidamente abandonadas.

Las graves consecuencias se repitieron en 1580 y motivaron la urgente solicitud de auxilio técnico a las autoridades peninsulares. Fueron las primeras inundaciones catastróficas de la metrópoli conquistada. La ciudad quedó sepulta en agua durante 4 años y no pudo ser totalmente rehabitada hasta 1586.

Cuatro años después llegó a la capital novohispana el sabio homenajeado con el Monumento Hipsográfico, Herr Heinrich Martin, Cosmógrafo del Rey, matemático, astrónomo, astrólogo, tipógrafo-impresor, políglota y aficionado a las ciencias naturales y a la medicina, trayendo consigo un cargamento de libros, aparatos e instrumentos, y siendo ya amigo del Virrey.

Procedente del griego Hypsos, el término Hipsográfico que lleva el nombre de su monumento, se refiere precisamente a la altura, en este caso de las aguas, y al tratado de sus niveles.

En los primeros años de su vecindad novohispana, además de tolerar la mutación de su nombre Don Enrico ganó el respeto y aprecio de intelectuales y gobernantes y fama de buen cristiano, recatado y estudioso, pero su condición de extranjero -no español- y de amigo del Virrey, le hizo acreedor involuntario de inmerecidas cuanto devotas envidias y enemistades. Como cosmógrafo debía averiguar los eclipses y movimientos de los astros, tomar longitudes y latitudes de las tierras, ciudades, pueblos, ríos, lagos y montañas de las vastas posesiones del rey, mantener informado al respecto al Consejo de las Indias y asentar todas sus conclusiones en el “libro de las descripciones”, así como impartir cátedra de matemáticas y astronomía, utilizando los prestigiados textos “La Esfera de Juan de Sacrobosco”, las “Teóricas de Purbaquio”, las “Tablas del Rey Don Alonso” , los primeros seis “Libros de Euclides”, así como los arcos, senos, rectos, tangentes y secantes, los triángulos esferales de Juan de Monterregio y el Almagesto de Tolomeo, que enseñaba que la tierra era el centro del universo. Igualmente, debía instruir en el uso del astrolabio y el “radio globo” y “materias de reloxes y mecánicas, que son algunas maquinas y dar a entender en qué consiste la fuerza de ellas”. A cambio recibía del Consejo de Indias todos los libros e instrumentos necesarios que solicitase y un sueldo anual.

Se deben a su desempeño como cosmógrafo 32 mapas que obran en el archivo de Indias de Sevilla, de la costa y puertos descubiertos por Sebastián Vizcaíno, desde el Puerto de Navidad hasta el Cabo Mendocino, fechados el 19 de noviembre de 1603, en cada uno de los cuales se contiene su escala y una descripción breve de los puertos, tierras cercanas, ríos, habitantes, etc. y un mapa que abarca “ de los 19 a los 42 grados latitud norte” con la leyenda descriptiva al reverso “Rasguño de las provincias de la Nueva México” y el crédito de su autoría. Es un valioso documento integrado en el expediente del famoso viaje que en 1595 encabezó Juan de Oñate, – esposo de Doña Isabel Cortés Moctezuma, nieta del conquistador Hernán Cortés y bisnieta del emperador Moctezuma Xocoyotzin- a los entonces confines del septentrión.

Uno de los primeros estudios efectuados por el sabio teutón consistió en establecer el nivel medio de los lagos con referencia al centro de la capital. Es parcialmente por eso que a los cuatro costados del Monumento Hipsográfico podemos observar algunos números inexplicables para el turista y confusos para el erudito, que anotan supuestamente el Nivel Medio Verdadero de cada uno de ellos. Sin embargo, los datos que se observan actualmente en el monumento no son producto del estudio elaborado en 1598 por Herr Heinrich, ya para entonces denominado Don Enrico, sino una alteración atroz de otro cálculo presuntamente obtenido en 1862, mas de dos y medio siglos después, y que fueron trastocados y descompuestos en 1913,durante la decena trágica, o quizá en 1924.

Debido a su dominio del español, el latín, el alemán y el flamenco –la lengua madre de Carlos V- y a infalibles empeños del destino, Don Enrico fue también traductor del Santo Oficio. Entre otros, en 1598 desempeñó tal tarea en el juicio a un infortunado impresor holandés llamado Adriano Cornelio Cesar, a quien dado sus conocimientos tipográficos Enrico había ayudado en el montaje de una imprenta, antes de que aquel cayera en sospecha de heterodoxia. Luego de la sincera y dolorosa confesión de su herejía, el holandés fue arrojado a las mazmorras de la Inquisición en la lúgubre calle de La Perpetua Soledad – hoy casa No. 8 de la calle de Venezuela- y por supuesto todos sus bienes confiscados, incluida la imprenta, que fue a parar meses después a manos de Don Enrico en calidad de depositario. Eso lo convirtió en editor-impresor y de sus talleres surgieron numerosas obras.

Pero la providencia le tenía reservadas otras memorables tareas.

Como cosmógrafo, astrónomo, astrólogo, filósofo, matemático y escritor, destaca su libro Reportorio de los Tiempos y Historia Natural desta Nueva España, muy probablemente el primer libro científico que se publicó en el México colonial. Leerlo ahora nos lleva al fabuloso mundo del pensamiento de su época, en la que, como dice el ilustre Don Francisco de la Maza, “ el sabio debía ser astrólogo, pero también filósofo y filósofo-cristiano…

Creer y profesar la astrología era cosa corriente en los siglos XVI y XVII. Las universidades tenían su cátedra de astrología que en la de México impartía en ese tiempo un padre mercedario y los astrólogos eran personas respetadas y tenidas en mucho. Hacían lunarios y esferas para determinar las influencias celestes adversas o favorables; diagnosticaban las enfermedades y sus futuras mejorías o gravedades; según los signos de los astros daban consejos para la salud y las siembras y prevenían los mejores tiempos para los negocios”, pública y notablemente, sin que la Inquisición sospechara de estos actos como ajenos a la ortodoxia. Sin embargo, Don Enrico, – o Henrico, como firmó personalmente sus trabajos – graduado en la Universidad de Paris, ponderó sustancial y repetidamente el libre albedrío como un Don Superior. Así, afirma que “la voluntad del hombre está por encima de las influencias de los astros casi siempre”.

Difícil sería hoy discernir cómo fue su caso en este aspecto. Lo cierto es que su Reportorio fue un clásico indispensable para los sabios de la época, -incluyendo a Don Carlos de Sigüenza y Góngora- y una rara avis en tiempos que casi sólo se publicaban crónicas religiosas, libros de oración y “sermones insufribles”.

Un único ejemplar facsimilar del Reportorio con una introducción del mismo Don Francisco de la Maza se encontraba en venta en la estupenda Librería Madero en 2014. Sin duda es de colección.

Los Reportorios eran los libros que compilaban el pensamiento científico del renacentista siglo XVI europeo y Don Henrico los poseía todos en su selecta biblioteca. Igualmente, coleccionaba manuscritos y estudios traídos de oriente por la Nao de China y del viejo continente por embarcaciones procedentes de Cadiz, o elaborados a mano en la Ciudad de México por intelectuales con quienes mantenía asidua convivencia. Por ejemplo, apasionado indagador y profundo admirador de la cultura indígena prehispánica- uno de los primeros- cuenta que “usaban los indios una ruedas de piedras pintadas que les servían de calendario hechas con tal artificio y concierto que no sólo les servían para contar sus fiestas y tiempos del año, mas también de libros, porque en ellos asentaban cualquier cosa que sucedía con tal claridad que muchos siglos después se podía ver casi como escrita en un libro… yo tengo en mi poder – afirma – una rueda destas con toda su declaración hecha por Fray Toribio de Motolinía de la orden de San Francisco que me causó mucha admiración”.

Recordemos que el más famoso “calendario azteca”, la Piedra del Sol, fue desenterrado casi 200 años después, en 1790, de la plaza principal, hoy zócalo capitalino y que yacía bajo tierra desde 1522 o 1524. También que Fray Toribio Paredes de Benavente, alias “Motolinía” – “el pobrecito”, conocido así, en diminutivo, por su paupérrima austeridad voluntaria- murió probablemente en 1569, 11 años antes de la llegada de Herr Heinrich a la Nueva España.

Envuelto en esa filia científica y documentaria encuentra a Henrico el año de 1607, que trae consigo dos acontecimientos que signaron su destino : uno, el regreso de su viejo amigo Don Luis de Velasco al gobierno de la Nueva España, como Virrey, quien había partido 12 años atrás al Reino del Perú, sin resolver el grave problema de las inundaciones mexicanas. El otro, una nueva inundación, peor que las anteriores sufridas por la capital novohispana. Fue esta “tan violenta y tan pujante” que inundó toda la ciudad y todo el trajín debió hacerse sobre canoas. La gran mayoría de las edificaciones carentes de toda gracia – altas murallas de horrenda arquitectura de mal estilo medieval y corte militar sin mínimo afeite ni decoro en que los invasores protegían su miedo a los indios- quedaron en ruinas, siendo escasas las que pudieron parcialmente mantenerse en pie.

Por supuesto, el recién reestrenado Virrey consultó en largas conversaciones a su viejo y analítico amigo, en quien confiaba firmemente y quien le expuso su pronóstico de graves consecuencias por la proliferación de cultivos en los alrededores de la ciudad que desgastaban la capa de migajón de las laderas, concluyendo que el aluvión de las montañas arrastrado por las lluvias estaba azolvando los lagos, y consecuentemente reduciendo su capacidad. Destacó el circulo vicioso que practicaba la urbe: azolve – inundación – relleno – azolve – inundación, etcétera, que se repetía cada vez con mayor frecuencia, al punto de que una lluvia normal inundaba las calles. Igualmente, hizo Don Henrico para el gobernante un recuento metódico de las ideas y propuestas que se habían acumulado sin llevarse a cabo, y que conoció por sus indagaciones documentales, desde la planteada por Don Francisco Gudiel, uno de los conquistadores, -posiblemente de ascendencia judía y procedente de Toledo-, quien según el libro Gobierno y Sociedad en la Nueva España desde la década de los 30 era poseedor de sembradíos ubicados entre Tacuba y Chapultepec y posiblemente quien por primera ocasión habló de la ocurrencia de desaguar el vaso del Anáhuac, echando fuera las aguas del rio Cuautitlán “ al de Tepexe que es un rio caudaloso que va a la mar…sin represas”.

También revisaron el Virrey y Don Henrico que tras la inundación de 1579-80, una década antes de su mutuo arribo al continente, el ilustre don Claudio de Arciniega – tracista, cantero y escultor, prestigiado arquitecto, autor de la traza y maestro mayor de la Catedral de México, de los conventos de Santo Domingo y San Agustín, y partícipe en el diseño de la Catedral de Puebla, llegado a México junto con el primer Virrey de Velasco, y fallecido en 1593 -, a quien ambos conocieron, sostuvo la propuesta de abrir un desagüe “por el pueblo de Güegüetoca, a parar a Nochistongo” y desembocar al río Tula.

Como narra la “Relación Universal, Legítima y Verdadera del sitio en que está fundada México”, de los licenciados Fernando de Cepeda y Fernando Alonso Castillo, publicada en 1637, el virrey se convenció de que la mejor alternativa para las haciendas de los pobladores y del Rey era “volver a despertar la práctica (idea) del desagüe general que había estado hasta allí dormida”, de manera que convocó ipsofacto a los oidores, a superiores de conventos, arquitectos y alarifes a presentar propuestas para la magna obra. Seguramente la primera licitación de obra pública de la historia nacional.

Concursaron media docena de propuestas, todas ellas bajo el paradigmático propósito de desecar el “valle” para ganar tierras al cultivo. Ya nadie pensó en la ingeniería prehispánica del entorno lacustre, ni se consultó a los gobernadores indígenas.

Arbitralmente, el 23 de octubre de 1607 la quisquillosa junta integrada por los oidores de la audiencia, el arzobispo, el fiscal y otras autoridades eligieron luego de prolongadas deliberaciones la que conformó – seguramente con ideas previas y producto de su trabajo epistemológico- Don Henrico Martínez.

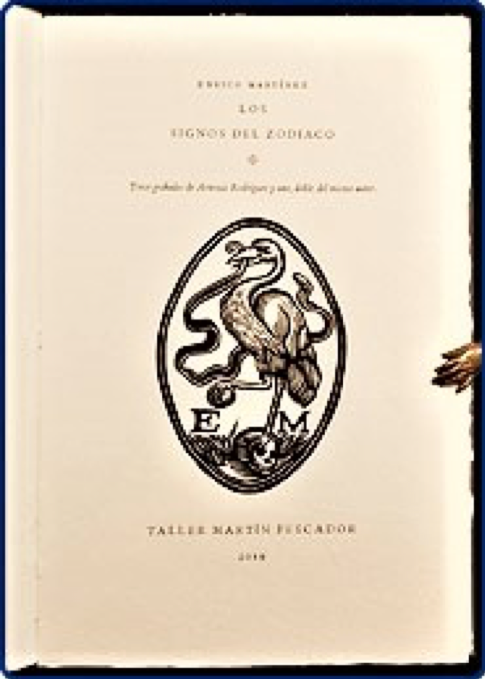

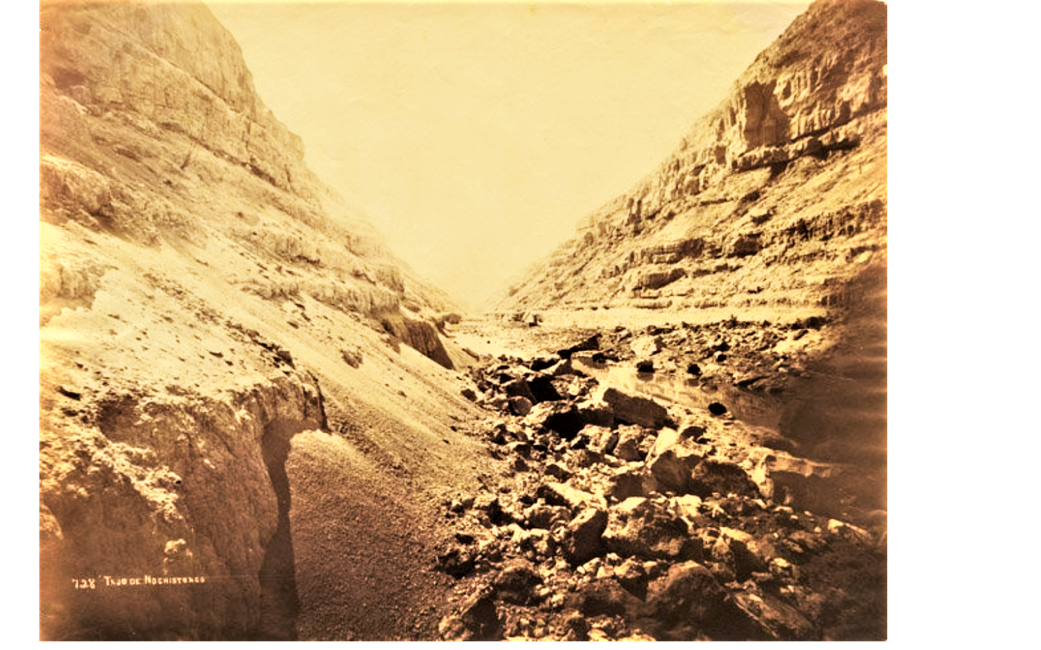

Él mismo confiesa en una “Relación”, – integrada en el tomo III de la “Memoria Histórica, Técnica y Administrativa del Desagüe” – que analizó lo que “vino a saber” : que “por siete partes diferentes se podía hacer el desagüe y se resolvió por la mexor, mas segura y de mayor comodidad, que era se abriesen zanjas por San Cristóbal, que es un lugar de este nombre (a) tres leguas de México, junto a la laguna ( de México) , que corriesen hasta la laguna de Zumpango y que desde esta laguna de Zumpango se abriese zanja y camino por el pueblo de Güegüetoca, que son otras dos leguas mas adelante, para que baciase por ella el agua hasta un arroyo que llaman Nochistongo, que va a parar, salvadas las serranías, al Rio Tula, que corre con sus aguas y las bacía en la mar del Norte” -se refiere al Golfo de México-.

Como puede apreciarse, Don Henrico no estaba proponiendo nada original, sino eligiendo entre propuestas históricas, mediante un método analítico que le permitió seleccionar la más sencilla, barata y adecuada.

Algo clave, como se ve y como veremos, es la frase “salvadas las serranías”.

Significaba hacer un “socavón” o galería subterránea en el cerro de Nochistongo, de 6 mil 600 varas de largo por 3 y media de anchura y 4 y veinte de hondura, que conectase con una gran zanja a cielo abierto de 8 mil 600 varas. ( una vara equivale a unos 83.5 centímetros). Una obra monumental, descomunal para su época, pero como afirma Don Francisco de la Maza “el proyecto era sencillo, barato y adecuado”.

“La ciencia – le dijo Don Henrico a la junta citando textualmente a Platón- es un juicio verdadero acompañado de razón”.

Y todos quedaron convencidos.

La decisión de la junta fue anunciada profusamente, afirmando que quedaría la laguna con “ suficiente agua para el servicio de México y su comarca y asegurada de poderse llenar, de manera que no ynunde la ciudad ni ympida baciar las acequias en ella con que se rremediará de una vez el daño con seguridad y perpetuidad”. Don Henrico fue presentado como el ideólogo y maestro mayor y su ya respetable figura se rodeó de alabanzas, admiración… y más envidias.

Si aun antes algunas piadosas conciencias almacenaban en su seno odios caudalosos e irrecónditos contra el científico alemán, – como el alma encrespada del Carmelita Descalzo Fray Andrés de San Miguel, docto matemático e ilustre arquitecto-, la decisión gubernamental de otorgarle el contrato de obra civil más ambicioso de su tiempo en todo el mundo cristiano, tal cual históricamente se le entiende, hinchó las rivalidades y avivó las maledicencias en su contra.

Los pregoneros recorrieron en canoas la inundada metrópoli llamando a “todos los negros, mulatos y mestizos y otras cualquier género de gentes que quisiesen alquilarse para trabajar con suficiente paga”. El tema se apoderó de la ciudad creando gran alborozo y adulaciones al Virrey, pues era digno de sorpresa y de lisonja que un gobernante actuara con presteza y atingencia en la solución de los problemas colectivos y, además, por la magnífica oportunidad de empleo. Entre los indios, la admiración llegó a rangos increíbles, pues el virrey ordenó ¡que se les pagase sueldo!. Este fue “de 5 reales mas un almud de maíz a la semana y media libra de carne al día para cada uno”. Además, recibirían una fanega – casi 50 kilos – de chile para cada 100 y los que enfermasen tendrían servicio de hospital.

Los españoles se escandalizaron, condenaron el exceso de prestaciones y predijeron que tal derroche y tratamiento desmedido sentaría nefasto precedente y haría pésima costumbre entre los indios, pues no volverían a trabajar en balde, como era lo común. El virrey instó con destreza política a que el visitador don Diego de Landeros y Velasco hiciese recordar las bulas de La Corona contra la esclavitud, dio soporte a las decisiones de la audiencia como integrante de la junta que aprobó el proyecto, ordenó al arquitecto Andrés de la Concha hacer un avalúo de las propiedades -que fue el primer plano catastral de la ciudad- y en base a su valor estableció un pormillaje contributivo para la obra, e impuso un gravamen a las bebidas embriagantes.

Por la mente de algunos poderosos cruzaron ideas de rebelión, pero la unidad del gobierno y el razonamiento sobre la fortaleza del virrey ante Su Majestad Felipe III, – El Piadoso, Rey de España, Portugal, Napoles, Sicilia y Cerdeña, Duque de Borgoña y Duque de Milán- y ante el consejo de Indias que lo tenía en alta consideración, los obligaron a cambiar de actitud y esperar propicia ocasión para más factibles estrategias.

Gracias a la determinación política del virrey los recursos no fueron causa de mora como en anteriores ocasiones y las obras se iniciaron velozmente.

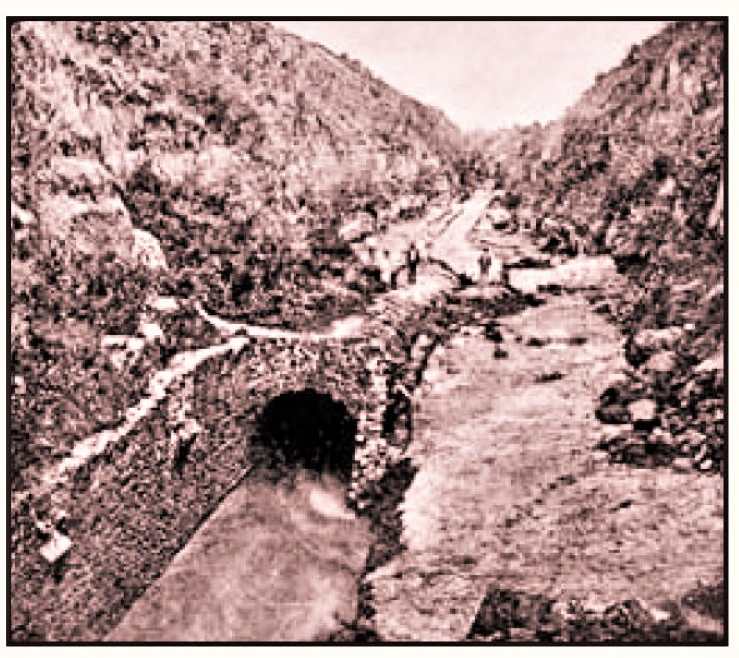

El 28 de Noviembre de 1607, a tan sólo un mes y cinco días de que se aprobara el proyecto, el propio Don Luis de Velasco y Castilla y Mendoza, por segunda ocasión Virrey de la Nueva España acompañado del alto clero y del pleno de las autoridades administrativas y militares, después de oír misa en Nochistongo, dio “ de propia mano” las primeras azadonadas iniciando los trabajos entre la algarabía de mas de mil 500 indios que conformaban el frente. Don Henrico y el padre Juán Sánchez, provincial de la Compañía de Jesús que era ya su colaborador principal como ingeniero de nivelaciones, henchidos de emoción, no repararon en la mirada acuciosa, resentida y descontenta con que Fray Andrés de San Miguel observaba el evento a media distancia. Era este fraile carmelita el arquitecto del ermitorio del Santo Desierto de Cuajimalpa, conocido aun hoy como Desierto de los Leones y verdadero conocedor de hidráulica. Una hora después, el ruido de las herramientas cavando entre piedras y arena les parecía –a Enrico y a Sánchez- “un concierto celestial”. Asistían al inicio del desagüe de la Cuenca del Anáhuac, quizá, hasta entonces, el mayor atentado contra un ecosistema en el planeta por obra humana.

Dos meses después regresó el virrey a supervisar los avances. Llevó consigo a varias personas, entre ellas los arquitectos Alonso Pérez Castañeda, – famoso maestro cantero que acababa de construir la iglesia del Hospital de Jesús en la que se alojó la imagen milagrosa del Nazareno, por la cual se dio ese nombre al nosocomio, antes denominado De la Concepción o Del Marques, pues de inicio fue obra pía del conquistador Hernán Cortés, cuyos polémicos restos reposan ahí en la actualidad-, Antonio de Rioja, Alonso Arias, – Maestro en Arquitectura y Fortificación y Armero Mayor del Rey, que realizó algunos trabajos en la catedral, con fama de alarife en la construcción de minas, pues dirigió los trabajos del Cerro de San Pedro del Potosí en San Luis , horadación que por cierto se le derrumbó en 1622 – Pedro López Florián y Andrés de Rojas, quienes mostraron gran interés y admiración por el gran avance de los trabajos, y conjuntamente emitieron una recomendación unánime consistente en que se reforzaran las paredes del tajo con taludes y que la cavidad del socavón se hiciese mas ancha. Don Henrico agradeció cumplidamente las observaciones, -que notificaría luego formalmente a la junta- y pasó de inmediato a presentar un informe al virrey, asegurando que pronto arribarían a la mitad de la obra.

Efectivamente, el 16 de mayo de 1608 -efeméride de hace 414 años- toda la corte virreinal, el alto clero, cientos de curiosos y miles de indios asistieron al momento histórico de apertura de las compuertas y vieron descargarse miles de metros cúbicos de agua “con grandísima furia y raudal”, que dócil a la previsión se encaminó por el tajo. La multitud rugió jubilosa y en el mismo sitio Don Henrico recibió como solemne condecoración un dije de oro a nombre del Reino, ensalzándolo como Héroe de la Ciudad Agradecida.

Don Francisco de la Maza refiere que “cuatrocientos setenta y un mil indios habían trabajado, turnándose en la magna obra” y toda esta primera fase “se había hecho en seis meses”. Entre otras cosas, tan sólo del área de las faldas del cerro de Nochistongo se arrasaron cientos de metros cúbicos de una planta invasiva, herbácea a la que Don Henrico bautizó con aprecio como Gaudichaudia ( caudal jubiloso o jubilocaudalosa ) enrico-martinezii

Para septiembre el socavón conectado con el tajo también fue inaugurado y las aguas de la laguna de Zumpango lo cruzaron felizmente y llegaron hasta el Rio Tula, que las condujo hasta el Rio Moctezuma y este al Rio Panuco, encauzándolas hasta el Golfo de México, tras unos 500 kilómetros de recorrido.

El recién llegado Arzobispo García Guerra, animoso observador del proyecto, quien se interesó ávidamente en los trabajos, bendijo esa mañana el socavón luego de oficiar misa ante los principales del reino. En menos de un año se había concluido una obra aun de “carácter provisional” –como insistía Herr Henrich-, pero ya en plena operancia.

Los años siguientes no fueron especialmente tempestuosos y el desagüe funcionó eficientemente en las temporadas lluviosas de 1609 y 1610, ciclos en los que se le hicieron algunos “mantenimientos”, pero no los reforzamientos “definitivos”. En junio de 1611 llegó a la Nueva España una carta de Su Majestad Felipe III ordenando al Virrey Velasco, de 74 años de edad, retornar a la Madre Patria para ocupar la Presidencia del Concejo de Indias y anunciándole la asignación del título de Marques de Salinas del Rio Pisuerga en reconocimiento a su magnífica labor en tres virreinatos. Igualmente, el comunicado le ordenaba entregar el cargo de Virrey al Arzobispo García Guerra, que tomó de inmediato posesión. El rey tenía al prelado en gran estima, desde que lo conoció en Pisuerga, cuando esta ciudad fue asiento de la corte. Los notables de la colonia hacían muecas ocultas y hablaban a hurtadillas, pues un virrey poderoso ante el rey, luego de otro igualmente poderoso que asumiría un influyente cargo, no era bueno para sus negocios. Mas aún, “el frayle” había dado muestras como arzobispo de intentar proteger a los indios, por quienes profesaba inexplicables sentimientos de bondad y aprecio y aun lo peor, se sabía que pretendía devolverles a su dominio algunas tierras en poder de “cristianos verdaderos”.

Apenas yéndose Velasco, arremetieron con furor las tormentas, pero no de lluvia, sino de críticas y acusaciones contra Henrico y su famosa obra. García Guerra abrió los oídos, interesado como estaba en presupuestar los recursos necesarios para continuarla a un rango definitivo, pues el propio Henrico insistía tenazmente en su carácter provisional. Convocó a los principales alarifes e integró una comisión con 8 de ellos a quienes ordenó elaborar un informe.

El arquitecto y armero Arias aprovechó la inmejorable ocasión para recordar que sus observaciones de 1607 no se habían atendido y repitió que el socavón era demasiado estrecho. Con toda razón agregó que los refuerzos de mampostería no eran suficientes sino falsos, por estar sobre tierra suelta y arenosa, “sin cimientos firmes”, lo que Don Henrico ya había hecho notar en sus informes oficiales.

Todos los peritos entregaron amplios análisis que el prudente García Guerra, titubeante y sometido a intensa presión política por esta y otras prioridades de su gobierno, decidió enviarlos al Rey. Con muy escasa sapiencia, allá fueron leídos y de su estudio solo se obtuvo una enorme confusión. A oídos del presidente del Concejo de Indias, el ex virrey Velasco, llegaron informes de que en la Nueva España se le señalaba como “protector y cómplice del ignorante y extranjero Enrico”, y junto con ellos la noticia de la muerte del Arzobispo-Virrey García Guerra, víctima de un aparente y sospechoso accidente, supuestamente al caer de su carruaje, por lo que prefirió no interferir en el asunto.

Aturdida por el laberíntico y controversial informe, La Corona optó por ordenar a su embajador en Versalles que localizara al ingeniero holandés Adrian Boot, que alguien en la corte de Castilla recomendó al Duque de Lerma como el mejor de Europa, para enviarlo a la Nueva España. Finalmente la elección de este técnico la hizo el embajador español en París, don Iñigo de Cárdenas, a quien Felipe IV escribió el 2 de mayo de 1612, encargándole que buscara para la dirección de las obras del desagüe, un “artífice o ingeniero que sea geómetra y sepa medir las alturas y pesar las aguas”. Boot llegó a México dos años después, a fines de 1614 trayendo consigo un gran sequito de ayudantes y parientes, dotado de una impresionante anualidad.

Enrico se encargó de ponerlo al tanto y lo llevó a visitar tajo y socavón. Con airada prepotencia, el holandés dictaminó que la obra “ni valía nada” y que era menester replantear la estrategia, por supuesto bajo su conducción. Creyendo que por venir en nombre de Felipe III sería tuerto en tierra de ciegos, adoptó una actitud de suficiencia que repugnó a la audiencia y al cabildo. Paralelamente, propuso establecer cercos en las calzadas, reparar los antiguos albarradones y adquirir un gran numero de maquinas como las “que se usaban en su tierra” para desaguar las lagunas.

La propuesta fue rechazada unánimemente, pese a incluir elementos congruentes como el referente a los albarradones, pero las rotundas observaciones abonaron letalmente a la fama e imagen de Don Enrico y de su obra. Sin embargo, audazmente al ver el fracaso de Boot, Enrico reviró con otra propuesta para reconstruir el desagüe, que tentó a la vacilante junta. Esta aceptó divididamente, pero le impuso a Enrico la condición de depositar de inmediato una fianza de 12 mil pesos en un término de 24 horas, sorpresivamente más por lo cuestionado de lo ya hecho que por lo que proponía hacer. Como obviamente el otrora héroe de Nochistongo no pudo conseguir el dinero, lo metieron a la cárcel.

Desde la maloliente crujía escribió un documento dando como garantía la retención de una parte de sus salarios y quedó libre.

Para entonces la junta ya había cambiado, tanto de parecer como de equilibrio de votos y se enfrascó en nuevos e interminables alegatos para determinar qué hacer.

Entretanto, el débil y confundido virrey Diego Fernández de Córdoba, recién llegado y quizá por no ignorar totalmente al enviado del Rey, hizo caso a Boot y ordenó que el Rio Cuautitlán volviera a su curso, sin otras medidas análogas.

Durante ocho años no se hizo nada más que batirse en discusiones, envidias y zancadillas entre los peritos y la inútil junta. El Rey Felipe III murió en 1621 y Fernández de Córdoba fue enviado al Perú. La audiencia ejerció provisionalmente el gobierno encabezada por el oscuro y corrupto licenciado Paz de Vallecillo. En esa calamitosa situación aderezada por una intensa sequia, encontró el asunto el nuevo virrey, general Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, quien venía de ocupar el virreinato de Aragón.

La ciudad de México vivía en caos, asolada por la delincuencia callejera, la corrupción de los funcionarios, el hambre entre la población y el monopolio de los escasos víveres, mientras la junta famosa cobraba por obras del desagüe pero no las realizaba.

El 7 de marzo de 1623 el Virrey ordenó cancelar el presupuesto para las supuestas obras del desagüe y decidió la destrucción del dique que controlaba el paso de las aguas del rio Cuautitlán hacia los lagos de Xaltocan y Texcoco, con el iluso propósito de irrigar tierras de cultivo secas por la ausencia de lluvias. Pero su principal enfoque era la lucha contra la corrupción, que notoriamente anidaba en el gobierno y principalmente en la iglesia. Decidido a poner un hasta aquí, ordenó al arzobispo Juán Pérez de la Serna que frenara la autorización indiscriminada de divorcios y que dejara de exigir y aceptar regalos, desatando su ira. El colmo fue cuando prohibió encarecer los precios de la carne aprovechando la hambruna, cuyo mercado controlaban algunos clérigos. A la vez, inició un proceso penal contra el corregidor de la ciudad de México Melchor Pérez de Veraiz por favorecer y encabezar el acaparamiento y la especulación con el maíz. Pérez huyó y se refugió en el convento de Santo Domingo, al amparo del arzobispo, quien amenazó con la excomunión a los guardias que lo sitiaron y a los jueces que lo procesaban. La audiencia apoyó al Virrey y el arzobispo respondió ordenando cerrar todos los templos de la capital novohispana y reclamando inmunidad. En un arrebato, excomulgó al Virrey y a los oidores. La audiencia reclamó la intervención del obispo de Puebla como juez apostólico, pero este respondió con tibieza. El arzobispo ordenó a todos los clérigos montar a caballo y recorrer la ciudad pregonando “Viva Cristo Rey y Muera el Virrey Carrillo”.

El arzobispo fue arrestado y se designó una escolta que lo llevaría de regreso a España. Pero la escolta fue sobornada y el Arzobispo escapó y regresó a la ciudad de México para encabezar una revuelta apoyada fuertemente por los acaparadores de víveres, que regalaron granos y carne a la multitud hambrienta, obteniendo su apoyo. El 15 de enero de 1625 el Palacio Virreinal fue asaltado e incendiado.

El bravo general Carrillo de Mendoza y Pimentel huyó disfrazado de sirviente y se refugió durante meses en el Convento de San Francisco, mientras el arzobispo se autoproclamo Virrey dando rienda suelta, con sus compinches, a sus propósitos de enriquecimiento, hasta el arribo de instrucciones y enviados de La Corona, que en noviembre designó como nuevo Virrey a Rodrigo Pacheco y Osorio. En marzo de 1625 Carrillo fue recibido en España por el Rey, quien aprobó sus medidas tomadas contra el Arzobispo golpista y usurpador.

Entretanto, el desagüe se fue enzolvando y Enrico envejeciendo. Pero aun así, en 1628 presentó un informe y una nueva propuesta, cuyo manuscrito se conserva en el Archivo General de la Nación. Es un preciso recuento de lo realizado en 14 años que entre otros datos, revela que de 8,130 varas que medía de longitud el socavón, sólo 320 estaban fortificadas y revestidas “de argamasa” y que desde 1607 cuando se inició la obra, hasta entonces, habían muerto a consecuencia de accidentes 21 indios y se habían gastado más de un millón de pesos. Siendo su propósito, el diagnóstico de la situación no logró romper la indiferente inercia gubernamental.

Así llegó septiembre de 1629. El día primero a las 10 de la mañana sobre el templo del Tepeyacac se divisaron negros nubarrones que media hora después se desplomaron despiadadamente sobre la ciudad. Pronto, todo el Anáhuac estaba cubierto por una capa de nube gris precipitándose intensamente y anunciando una decidida temporada de lluvias. Para el día 3, las lagunas “se notaban inflamadas”. Chalco y Xochimilco volcaban demasías sobre Texcoco, y Zumpango y Xaltocan ya conformaban un solo espejo. El dia 4 no llovió y por momentos se asomó el sol. El cinco y el seis fueron soleados. Pero el 7 de nuevo sobre el Tepeyacac en forma de cumuluonimbus asomó el hidrometeoro. Dos días después el barrio de Moyotla y su famoso mercado de San Juán estaban sepultos en agua. El 10 todo El Anáhuac amaneció cubierto de nimbostratus y el dia fue pardo. El 11, dia de San Mateo, a las 6 de la mañana comenzó la tormenta, “como una cascada universal”. Sin menguar un instante, duró hasta las 8 de la noche del 13. En esas horas las calles se anegaron. Las acequias, taponadas de basura y animales muertos -que según el libro La Gran Inundación de Richard Everett Boyer no se habían limpiado en años y estaban tan sucias y pestilentes que el solo olor bastaba para enfermar a la gente-, se derramaron. Toda la periferia estaba bajo el agua. La calzada México-Tacuba quedó cubierta y el agua invadió la Alameda por los arcos del acueducto, convirtiéndola en laguna. El espejo llegó a la catedral y cubrió los cimientos de la Universidad.

Pronto se supo que el túnel de Nochistongo estaba bloqueado por rocas, cascajo y barro y que el tajo a cielo abierto estaba azolvado por miles de toneladas de tierra arrastrada de las parcelas aradas en las faldas del enorme vaso.

En clima tan idóneo, los francotiradores sacaron sus reservas acumuladas por lustros. Arias, furibundo, atacó a Henrico con indignación de invicto -olvidando San Luis Potosí- y recordando que había señalado la fragilidad del socavón desde 1607 y que lo habían ignorado, como así fue, más no Enrico, sino la junta. Pero quien mostró con mayor vehemencia el color y los humores de su alma carmelita fue Andrés de San Miguel. Lamentó que el Marques de Montesclaros no se haya dejado convencer -en imaginaria cuanto improbable ocasión- por quienes le proponían que mandara “al extranjero Enrico” a la horca. “De grandes trabajos y gastos hubiese librado a la ciudad”, dijo. Y agrega en una nota publicada en los “Anales del Museo Nacional”, en enero de 1891, que “Ese Enrico es el azote con que Dios azota a esta ciudad…el no saber prevenir los imposibles fue la causa de todos sus yerros…no lo culpo por ello. El culpado es el señor que lo eligió para tal oficio ( refiérese al virrey Velasco) …Sacar a Henrico Martínez de su imprenta y de hacer sus lunarios, que era el oficio en que Dios quería servirse dél, y hacerlo maestro de una obra tan grande y maquinosa como la del desagüe,- que el carmelita tanto ambicionó y creyó merecer- donde faltándole el concurso de Dios, porque mudó el lugar que le tenia puesto, no hay que maravillarse de los yerros que hizo, sino de los que dejó de hacer”-

Y bordeando la falta de respeto, el oidor Villabona espetó en pleno rostro del Virrey: “! el origen de este desagüe es notorio y conocido y Vuestra Excelencia y todos lo sabemos…Enrico Martínez!”.

Don Francisco de la Maza, sin duda el mejor biógrafo de Don Henrico, dice en su edición de 1943 de la “Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística”: “Parece que lo que más les dolía a fray Andrés y a Villabona era que Henrico fuese extranjero, pues insisten mucho en ello; pero ocurre preguntar ¿ porqué no dijeron nada cuando otro extranjero, Adrian Boot… con gran fracaso…ocasionó tantos gastos?…El miedo al Rey, que había enviado directamente al ingeniero holandés, les debe haber atado la lengua, que soltaron contra un anciano achacoso e indefenso, llenándole de embustes y calumnias”.

El caso es que el día 18 el Virrey, atónito y patitieso -con el agua en los tobillos- ordenó una investigación pericial y apostando al iluso y cruel recurso del chivo expiatorio mandó encarcelar a Don Henrico.

La indignación popular no aminoró, sino al contrario. La memoria colectiva era más viva que la astucia del virrey. Mientras seguían las lluvias el pueblo recordaba quién había ordenado regresar a su cauce el rio Cuautitlán, quién bloquear el socavón y quién cancelar los presupuestos y porqué.

El agua subía de nivel todos los días hasta que llegó a cubrir la mayor parte de la plaza principal e inundar la nueva catedral. Sólo las esquina norponiente del palacio Virreinal que es la nororiente de la plaza, y una parte de las casas arzobispales emergían en un montículo abarrotado de perros que llegaban de toda la ciudad, nadando. Por eso, durante décadas, todavía un siglo después, a esa esquina se le identificaba como “La Isla de los Perros”. El lugar preciso es donde está el acceso al metro zócalo.

El día 20 salió el sol por unas horas y se registraron decenas de derrumbes, matando a cientos de personas refugiadas en azoteas y pisos altos. La cifra de ahogados era de varios miles. Las colonias y los barrios bajos estaban despoblados y casi todos los techos de tierra habían vuelto al suelo. Nueve de cada 10 familias españolas, de las 30 mil que habitaban la Gran Tenochtitlán, huyeron a Puebla. En algunas partes de la ciudad el agua subió 2 metros sobre el piso. En la calle de plateros – hoy Madero- se estableció la primera ruta de transporte colectivo en canoas y las calzadas hacia el sur estaban cubiertas desde San Antonio Abbad hasta Iztapalapa. Al norte, atrás de Tlatelolco, por las frecuentes roturas del albarradón brotaban cataratas.

El dia 22, la audiencia, el cabildo, el Arzobispo y el Virrey, todos ellos evidentemente proclives a la Virgen de los Remedios –la de los españoles- se acordaron de la Morenita del Tepeyac y optaron “en son de perdón”, por traer su imagen -que aún no se consideraba acheiropoiética, es decir, ni aparecida ni pintada por mano divina, pero sí muy milagrosa- en procesión de canoas a la encharcada catedral y pasearla por las calles céntricas.

La madrugada del 25, unas horas antes de que iniciase la procesión Guadalupana, el virrey se despertó repentinamente arrancado de imaginable pesadilla y ordenó sacar al viejo Henrico de la ergástula en que lo mantuvo una semana. Aun enfebrecido, le ordenó -según la “Relación Universal”- “divertir y encarcelar” el rabioso caudal del rio Cuautitlán y, además, no reservarse sentimiento alguno por el trato recibido. Y en insólita consideración “a su mucha edad y enfermedades que tiene, que le impiden bajar a los socavones del desagüe, proponga al medio o persona de mayor inteligencia y conocimiento … que le pueda ayudar”.

En la pagina 138 , tomo I de la “Memoria del Desagüe”, Don Luis Obregón dice : “Como sucede siempre, cuando la tempestad no se cierne sobre nuestras cabezas, entonces son las bravatas, las injurias, las calumnias; pero cuando aquella se desencadena terriblemente destructora, entonces son las súplicas, los arrepentimientos, la confesión de las culpas. Así sucedió a Enrico Martín”.

Se le autorizó una nueva partida presupuestal y el viejo se puso a trabajar en una ambiciosa ampliación de sus antiguos proyectos, tratando de ajustarlos a la descomunal muestra del poderío de la cuenca y, penosamente, se fue a vivir a Cuautitlán para vigilar ciertos trabajos. Pero ya poco o nada pudo avanzar. Las lluvias continuaron durante todo el año, aumentando las calamidades. Las autoridades dispusieron el reclutamiento forzoso de indios, sin paga, para levantar diques, cavar zanjas, improvisar canales; todo sin atinar remedio.

La ciudad se fue desmoronando y todo el que pudo, huyó. Las epidemias no se retrasaron. Se calcula que murieron mas de 30 mil indios. En mayor o menor medida, la devastada metrópoli permaneció inundada hasta 1635. A cada aguacero subían los niveles antes de que alcanzaran a bajar. La presión se cargó sobre los indios esclavizados, hambrientos y obligados a realizar una serie de trabajos improvisados y muchas veces absurdos e inconexos. El doctor Bernardo García Martínez, doctor en historia y profesor del Colegio de México calcula que víctimas de la fatiga y las enfermedades murieron otros 30 mil.

“El potencial económico y cultural que la ciudad perdió- dice García Martínez- se desplazó”, siendo Puebla la más favorecida… “Símbolo de ello es que en sólo 10 años concluyó el espléndido edificio de su catedral” y floreció “una arquitectura urbana incomparable”.

Las perturbadas e ineficientes autoridades capitalinas siguieron realizando juntas y cobrando más impuestos. La Corona, simplemente se desentendía y se desligaba de los gastos. Abundaron las propuestas de mudar la sede capitalina a otros sitios, secos, pero siempre persistían los pensamientos de no abandonar “lo que ahí se tenía” , de “lo que costaría construir nuevos edificios” y, finalmente, de que el cielo se apiadara.

El 24 de diciembre de 1632, en el pueblo de Cuautitlán, “rodeado de libros de matemáticas, spheras, globos, astrolabios y ballestillas” y abatido por la ingratitud, Enrico Martínez falleció. El 25, -pese a ser día de la Natividad del Señor- el noble pueblo se vistió de luto y lo sepultó en el presbiterio, junto al altar mayor.

En la ciudad, no fue hasta 1634 cuando inició un período de sequía que, lentamente fue despejando el antiguo islote.

Aunque en 1637 se reanudaron los trabajos del socavón y del tajo, se volvieron a interrumpir, sucediendo lo mismo y lo mismo durante los siguientes dos siglos y medio. En el transcurso, varias veces se volvió a dar por concluida la obra “definitivamente”. Pero también recurrentemente se registraron inundaciones.

Pasó así la época de la independencia, de la instauración de la República y del segundo imperio, transcurrió la de Reforma y ya en 1878, en el alba del porfirismo, el gobierno emprendió los trabajos de un nuevo sistema que sustituiría al viejo desagüe colonial que aún estaba en servicio: por supuesto, por el tajo de Nochistongo.

El pueblo de Nochistongo está situado en el Municipio de Tlalmanalco, Estado de México.

Porfirio Diaz quiso ligar emblemáticamente la enorme inversión pública que implicó la obra con sus lemas “poca política y mucha administración” y “orden y progreso”, y se ocupó de dejar testimonio de la larga y fatigosa lucha histórica de la técnica y la ciencia contra la naturaleza lacustre de la región, ordenando que se construyera un monumento a Enrico Martínez. El Secretario de Fomento, general Vicente Riva Palacio, lo encargó al ingeniero Francisco J. Jiménez y según el libro “México Pintoresco” de Manuel Rivera Cambas quiso que en el “ se fijara de una manera clara y precisa la altura de los diversos planos de comparación que sirvieron en los últimos años para los estudios hidrográficos de la ciudad y el Valle de México erigiendo en la intersección del meridiano que pasa por la fachada del palacio nacional y el paralelo que corresponde a la esquina que forman las calles del seminario y el arzobispado, un monumento bastante sólido – se hizo de mármol de Yautepec- para impedir , con el hundimiento, la alteración de los niveles que en él se iban a marcar”.

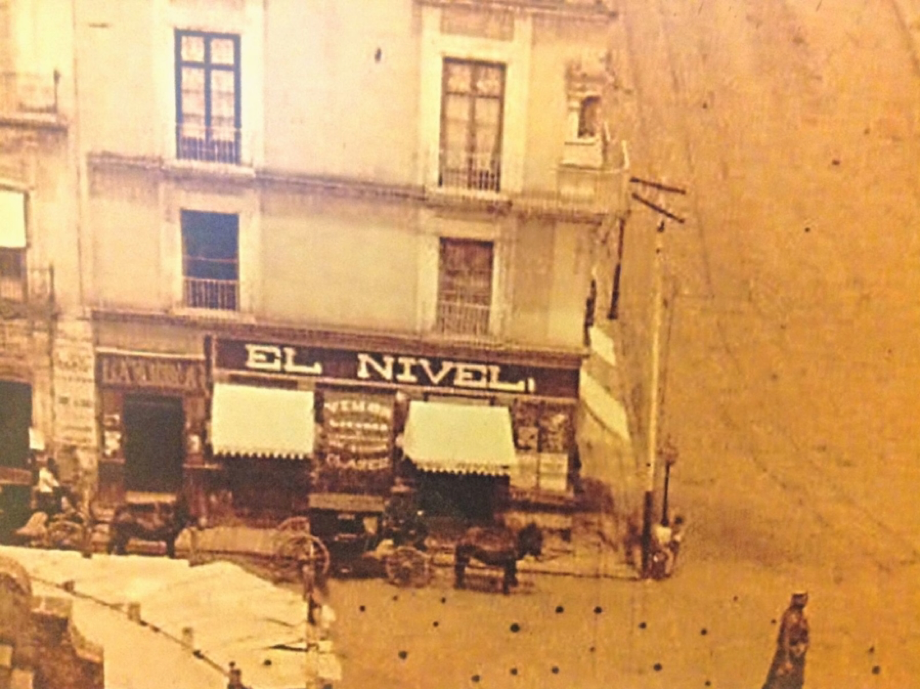

O sea que originalmente, es decir en el mes de julio de 1877, se plantó en el costado opuesto de la catedral al que se encuentra ahora, precisamente en el punto más alto de lo que fue la Isla de los Perros y donde hoy está la entrada al metro Zócalo frente a Catedral, que según la más creíble versión fue considerado el Kilómetro Cero de la Ciudad de México, de donde partían oficialmente caminos y carreteras y de donde se movió al parecer en 1914 durante la Decena Trágica, pero desconozco la razón. El punto hace contraesquina con el lugar donde Fray Juán de Zumarraga fundó la primera imprenta de América y donde -calle de Moneda numero 2- posteriormente existió desde el 2 de febrero de 1872 hasta el 2 de enero de 2008 la cantina autorizada con el permiso numero 1 de la ciudad, llamada El Nivel, en referencia al mismo nombre con el que se conoció popularmente al monumento. Icónico centro de reunión del primer cuadro metropolitano, a esa cantina asistieron numerosos presidentes de la República, desde Antonio López de Santa Ana, Benito Juárez, Manuel Ávila Camacho, José López Portillo y Ernesto Zedillo, así como Luis Donaldo Colosio. En los años cincuenta la cantina redujo su espacio, lo que permitió la instalación de un consultorio médico y la marisquería La Bocana. En 1969 fue inaugurado El Cardenal, un restaurante que estuvo ahí hasta la década de los setenta, antes de mudarse a Palma. El edificio pasó a ser parcialmente propiedad de la UNAM. Durante décadas la cantina fue atendida por Don Melquiades Herrera, y su último propietario, Jesús Aguirre, murió en 2008, lo que le concedió a la UNAM todo el edificio, revocándose el permiso de cantina. Durante muchos años permaneció inútil y tapiado. Actualmente es el Museo UNAM HOY. En la era Tenoxca hubo allí un templo a Texcatlipoca.

El doctor Bernardo García Martínez explica en el excelente numero 68, volumen XII de “Arqueología Mexicana” que “El monumento fue diseñado para acomodar cuatro estrías que señalaran el nivel medio (en esos años) de los lagos… sobre cada una de ellas se colocaron leyendas… pero no se quiso que las leyendas empezaran todas del mismo lado del monumento, sino en cada uno de los cuatro costados, de manera que se fueran leyendo en circunvalación. En consecuencia, si se intentaba leer las leyendas observando sólo un lado no se sacaría nada en claro, del mismo modo que tampoco tendría sentido acomodar una leyenda sobre las cuatro estrías de un lado cualquiera. La solución del problema de identificar los niveles de los lagos fue rebuscada y seguramente hizo que muchos se rascaran la cabeza, pero también fue muy curiosa y de ella se deriva parte de la personalidad de este interesante monumento”.

Sólo que como ya está dicho, las leyendas se “empastelaron”, quizá al reacomodar el monumento en el sitio que actualmente ocupa y entre otras cosas, como señala el Doctor García Martínez, pareciera que el lago de Zumpango y el de Xochimilco están a la misma altura, lo cual es falso. Además, seguramente durante el mismo empastelamiento se inventó un “Lago Tlalocan”, que a mi escaso entendimiento nunca existió, sino seguramente se confundió con Xaltocan. Tlalocan es el nombre que los prehispánicos daban a un mítico reino de Tlaloc, especie de paraíso terrenal que por cierto aparece ilustrado en uno de los conservados murales de Teotihuacan, pero nunca se aplicó tal nombre a un sitio geográfico real.

Actualmente, en el costado poniente de la pieza marmórea se lee: Lago de Zumpango. A la Memoria del Ilustre Cosmógrafo Enrico Martínez. Plano de Comparación 2268 metros sobre la marea media de Veracruz. Y la firma “Ingeniero Civil Francisco M. Jiménez”. Una estría horizontal indica el tamaño de una yarda.

En el costado norte se lee: Lago San Cristobal.(Fue y sigue siendo éste el nombre de un embarcadero de Xochimilco, e informalmente se le llama también así a una parte del Lago de Texcoco, entre Ecatepec y Tepexpan). Siendo Presidente Porfirio Diaz y Secretario de Fomento el General Vicente Riva Palacio se erigió en 1878. Plano de Comparación : 2 metros 595 sobre la banqueta de la esquina N. E. del Palacio Nacional. 1878. Nivel Medio Verdadero Determinado en 1882. Una estría horizontal indica el tamaño de un metro.

En el costado sur se lee Lago de Xochimilco (¡). Una estría vertical con una leyenda al pie que dice Indicador Lago de Texcoco, en la que se sabe que existió una aguja que indicaba el nivel real del lago de Texcoco y que cada martes se deslizaba manualmente por los técnicos de la Comisión del Valle, con fines informativos para la población, que así se enteraba a ciencia cierta del nivel verdadero del lago registrado el lunes inmediato anterior. La aguja desapareció, no se cuando. (El galimatías se refuerza, pues a pesar de que se lee “lago de Xochimilco”. Se refiere al de Texcoco).

En el costado oriente se lee: Lago Tlalocan (ya sabemos que debe decir Xaltocan). Latitud 12g 36m 04” 5 norte. 6h 36m 26 s 86= 99g 06m 42 s 6 oeste. Greenwich. Plano de comparación: un metro sobre la tangente inferior al calendario Azteca ( que entonces se encontraba colocado donde está ahora el monumento y este en el costado opuesto de Catedral) Una estría horizontal indica el tamaño de una vara. Nivel Medio Verdadero de 1862.

Obviamente, por el desarreglo y la reubicación actuales, los datos de las leyendas mienten y el lago de Xalco fue ignorado.

Sobre la pieza marmórea luce la espléndida escultura de una Dama coronada que simboliza a La Ciudad de México, fundida en Paris por el escultor Miguel Noreña (mismo autor de la estatua a Cuauhtemoc en Paseo de la Reforma y Avenida de Los Insurgentes). Cruza su pecho una banda engarzada de tallos y hojas de Gaudichaudia enrico martinezii y también con su mano derecha coloca otra rama de la misma planta sobre una lápida votiva en la que se lee el nombre de “Enrico Martin”. La firma M. Moreña Mexico 1879, aparece en la base férrea.

En su informe anual al Congreso de la Unión de abril de 1900 el Presidente Díaz calificó su desagüe como la “obra colosal, aspiración de varios siglos” y, nuevamente la tildó de solución definitiva. Pero en 1925 la ciudad se volvió a inundar. En la década de los 70s del siglo pasado, el Presidente Luis Echeverría inauguró la primera fase del drenaje profundo, calificándola de la “solución final” a las inundaciones. Hoy, connotados científicos debaten la versión de que el drenaje profundo se ha hundido y perdido declive.

Actualmente la columna vertebral del desagüe capitalino depende de cuatro sistemas. El tajo de Nochistongo, se inauguró el 16 de mayo de 1608. La segunda red fue la primera etapa del Gran Canal y se terminó en 1900, bajo el Gobierno de Porfirio Díaz. La segunda etapa de esa obra ha estado en uso desde 1954. Las obras del drenaje profundo, el más eficiente al funcionar casi en su totalidad por gravedad, concluyeron en 1975. El Túnel Emisor Oriente, con 62 km de longitud y 7 m de diámetro, inicia en la confluencia del Gran Canal de Desagüe con el Río de los Remedios en la Alcaldía Gustavo A. Madero (límite de la Ciudad de México con el Estado de México) y desaloja, actualmente, las aguas servidas de la Ciudad de México, hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, cerca de la salida del Túnel Emisor Central. Tiene 25 lumbreras, algunas de ellas llegan a 150 metros de profundidad, que servirán para ingresar maquinaria, material y el personal que se requiera para darle mantenimiento. Inició su construcción en 2009 y comenzó a operar en su totalidad en 2020 con el objetivo de dar mayor flexibilidad a la operación del sistema de drenaje del Valle de México y permitir el mantenimiento del drenaje profundo.

Recientemente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó por tres años las bitácoras de operación del drenaje del 6 de septiembre de 2021 con el claro propósito de ocultar las acciones que llevaron a la inundación del río Tula causando 14 muertes.

Lo indiscutible es que satisfacer la curiosidad sobre el significado del Monumento Hipsográfico implica una sustanciosa y muy interesante historia. Este es sólo un asomo superficial al tema.

Pero algo innegable es – como dice el sitio de la Ciudad de México- que en torno al Monumento Hisográfico diariamente y sobre todo los fines de semana se realizan limpias y rituales de imitación prehispánica, que perfuman el ambiente con emanaciones de copal y albahaca, y lo sonorizan con chirimías, tambores, caracoles y capullos de mariposa de danzantes “aztecas”. Cuando éstos reposan, la cancelería del monumento funciona como un magnífico perchero para penachos de plumas.