“El fin de la ciencia no es abrir la puerta al saber eterno, sino poner límite al error eterno”.

Investigación y Edición de José Luis Muñoz Pérez

Entre abril y junio de 1633, hace 389 años, el Tribunal de la Inquisición procesó en Roma un Juicio que con los años le abonaría una enorme carga de descrédito y contribuiría a reafirmar su memoria como una corte corrupta, viciosa, obtusa, criminal y profundamente injusta y nociva para la humanidad: el juicio a Galileo Galillei, que simbolizó icónicamente la brecha entre la ciencia y la religión.

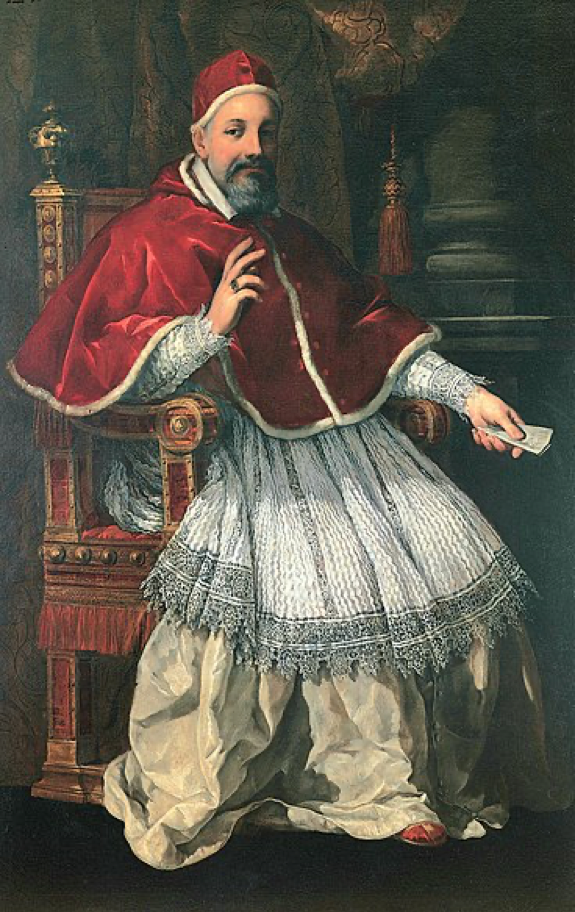

Sin embargo la insidia, la soberbia, el dolo y el abuso no procedieron unilateralmente de la Inquisición y contra lo que se cree, el Papa Urbano VIII simpatizaba con las ideas de Galileo y era su amigo personal.

Se le conoce popularmente -y en parte es cierto- como el juicio a la tesis postulante en su libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, consistente en que la tierra gira alrededor del sol y no al revés, como se creyó firmemente durante casi mil 500 años. Pero más allá, el juicio y su sentencia implicaron algo terriblemente peor, irracional y descabellado: prohibir a una mente brillante pensar e investigar el comportamiento de la naturaleza. Consecuentemente, la Inquisición perdió el juicio de la historia y, en consonancia con su creencia, los juzgadores deben arder en las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Amén.

Por Supuesto no sería ni la primera ni la última atrocidad de la Inquisición, y desde luego tampoco la más cruel, pero sí una de la que la Iglesia de Roma tendría que arrepentirse, -359 años, 4 meses y 9 días después, el 31 de octubre de 1992 bajo el papado de Juan Pablo II- siendo tan reacia al arrepentimiento, como en el mismo evento lo demostró. Tanto, que a pesar de reconocer la vergonzosa injusticia cometida contra Galileo – y antes contra Giordano Bruno como veremos adelante- el inquisidor cardenal Roberto Francisco Rómulo Belarmino, fue beatificado en 1923 y canonizado en 1930 por Pío XI. Más aún, el 17 de septiembre de 1931 fue declarado doctor de la Iglesia. A pesar de que su crimen es evidente y de que la Iglesia se mostró avergonzada por su actuar, nada modificó su “santidad”.

A la expresión de Juan Pablo II se le conoce como la “rehabilitación” de Galileo. Dijo entonces el Papa que Galileo , “sufrió mucho […] por la acción de hombres y organismos de la Iglesia” y que la condena de Galileo había sido “una decisión apresurada y desafortunada”.

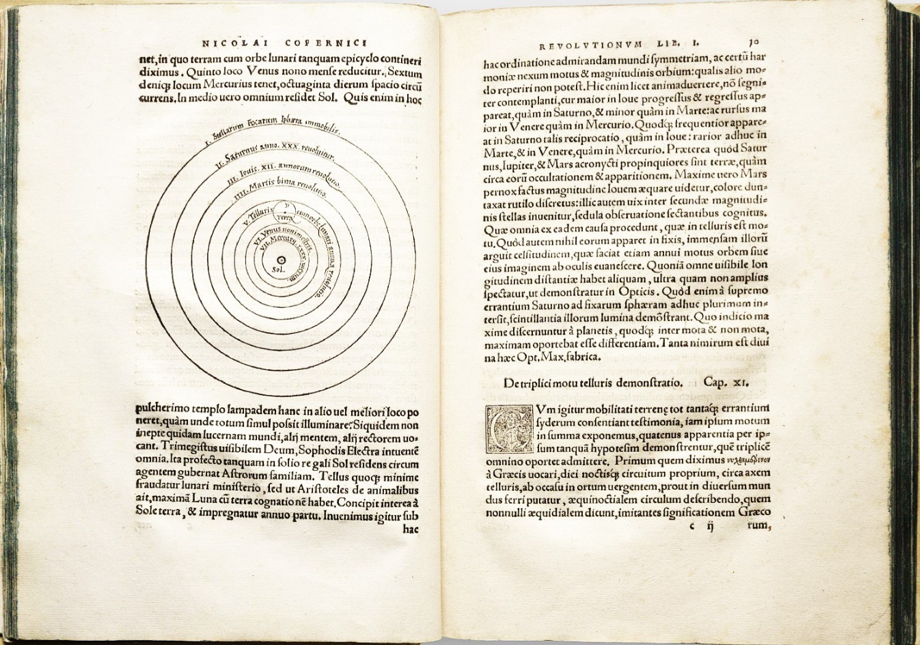

Es frecuente y válido suponer que el motivo del juicio a Galileo comenzó 120 años antes, cuando el canónigo polaco Nicolás Copérnico distribuyó unas cuantas copias de su Commentariolus, un breve primer bosquejo de su revolucionaria teoría que planteaba un “modelo heliocéntrico del universo”. Cuando el Papa León X se enteró, le encargó a un cardenal que le consiguiera una copia y le escribiera a Copérnico para que le enviara una ampliación de su postulado. Fue Copérnico la gran fuente de inspiración de Galileo y sus teorías, depuradas y ampliamente demostradas por él, la causa central de la acusación. De tal forma que es más preciso decir que su juicio fue por continuar los estudios que había iniciado Copérnico.

Según la actual Fraternidad Sacerdotal Pio X, Urbano VIII, quien era Papa durante el juicio a Galileo, habría declarado : “La Iglesia no condena, no ha condenado, ni condenará jamás la doctrina de Copérnico como herética”.

De ser así, la Inquisición le ganó la partida al Papa.

Pero, en estricta justicia, debemos apuntar que 270 años antes de Cristo y 1,780 antes de Copérnico, Aristarco de Salmos (Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος) un astrónomo y matemático griego, ya había propuesto un modelo de “universo” -entonces nadie mencionaba un “sistema solar”- que colocaba al sol en su centro, pero con la tierra como único planeta orbitándolo. Sin embargo, la hipótesis de Aristaco se enfrentó a un descomunal obstáculo: el paradigma que dominaba en su tiempo era la teoría geocéntrica de Aristóteles, quien poco menos de un siglo antes, había “dejado en claro” que la tierra era el centro y el sol, la luna y otros “cuerpos errantes” (es lo que significa la palabra griega πλανήτης, planetas) giraban en torno a ella. Fueron muy pocos quienes tomaron en consideración la idea de Aristarco y él no fue suficiente para enfrentar la dimensión del prestigio intelectual de Aristóteles; 450 años después Ptolomeo refinó el falso modelo que se anidó como verdad otros 15 siglos.

El modelo aristotélico se basaba en teorías enseñadas por Platón y seguramente fundadas en el modelo previamente propuesto por Eudoxo de Knido, ( Εὔδοξος ὁ Κνίδιος , o Eúdoxos ho Knídios) en el año 400 aC. Consistió su aporte en el enunciado de un sistema cosmológico compuesto por esferas homocéntricas, cuerpos esféricos que, incluido el Sol, describían trayectorias circulares alrededor de la Tierra, inmóvil centro del mundo. Fue el primero en plantear un sistema planetario basado en un modelo matemático, y por lo tanto se le considera el padre de la astronomía matemática. Su modelo ciertamente no alteró lo que afirmó su contemporáneo Pitágoras :

1.-Los planetas, el Sol, la luna y las estrellas se mueven en órbitas circulares perfectas.

2.- La Tierra se encuentra en el centro exacto de los cuerpos celestes.

Ambos, preceptos falsos.

Pero la “enseñanza” Aristotélica, además de su error primordial, adolecía de un serio problema circunstancial. Sostenía que los cuerpos celestes se encontraban en “esferas fijas” realizando su movimiento giratorio en “círculos perfectos” en torno a la Tierra. Una gran contradicción refutaba ese modelo: Venus y, sobre todo Marte, describen trayectorias “errantes” en el cielo, pues en apariencia “unas veces se mueven hacia adelante y otras hacia atrás”, desde el punto de vista de la tierra. Un discípulo de Platón, Heráclides Póntico -tan obeso que era, “tan hinchado de cuerpo”, que los atenienses no lo llamaban Póntico, sino Pómpico- propuso a su colega Aristóteles una posible solución: los planetas orbitaban alrededor del Sol y el Sol alrededor de la Tierra. Específicamente, en su modelo la Tierra estaba en el centro del Universo, a su alrededor giraban la Luna, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, mientras que Mercurio y Venus giraban alrededor del Sol. Las estrellas permanecían fijas. Al parecer Aristóteles se vio interesado en esa opción, pero no le encontraron soporte y tampoco resolvía el “dilema de marte”. En ese tiempo -343 aC.- Aristóteles dejó Atenas para trasladarse a Mieza y convertirse en maestro de Alejandro, el hijo del Rey Filipo de Macedonia, dejando la duda astronómica en un plano de interés secundario, por lo que la evidente contradicción no volvió a ser abordada.

Heráclides continuó sus estudios, que le apasionaban. Era un hombre rico, que había dejado su natal Heraclea Póntica para ir a Atenas a estudiar con Platón. Mientras Platón estuvo ausente en una de sus visitas a Sicilia, dejó su escuela bajo la dirección de Heráclides y en ese tiempo Aristóteles fue su discípulo. A la muerte de Platón abrió su propia escuela en Heraclea y poco después defendió algo insólito, algo que nunca nadie había supuesto: la rotación de la tierra sobre sí misma.

Sólo pensarlo desató la hilaridad de los concurrentes a la Academia de Atenas y de todos aquellos que escuchaban la “peculiar extravagancia”. Se dijo que era sumamente fácil verificar lo contrario. Bastaba con dar un salto y comprobar que se caía exactamente donde mismo, lo cual no sucedería si la tierra estuviera rotando. Igual si se lanza una naranja hacia el cielo, ésta regresará al mismo punto de donde fue lanzada. A los sabios de la época les pareció prueba más que suficiente y la idea de la rotación fue sepultada por más de mil 500 años, derrotada por el pernicioso “sentido común”. Entonces no fue la Inquisición quien se opuso a la revelación de la verdad, pero sí el lazo consanguíneo que a ambos emparenta: el pensamiento dogmático. Hoy sabemos que la velocidad lineal de la rotación de la tierra es de 1,670 kilómetros por hora en el ecuador. Tanto en la época de esplendor de la intelectualidad griega, como en el auge del renacimiento europeo, nadie hubiera aceptado la veracidad de tal dato.

Con seguridad quien se hubiese atrevido a postularlo en los siglos XV o XVI, hubiera terminado en la hoguera.

Como en la hoguera terminó Giordano Bruno (1548-1600), brillante sabio dominico, doctor en teología, cosmólogo, matemático, poeta y filósofo, librepensador y crítico científico con las doctrinas cristianas de su tiempo, que fue más allá de las teorías de Copérnico sobre el sol como centro del cosmos: propuso entre otros audaces descubrimientos que el Sol era simplemente una estrella más y la tierra y los planetas giran en torno suyo; por lo tanto la tierra no es el centro del universo, como lo pretendía la obligatoria creencia cristiana; que el universo debía contener un infinito número de mundos, quizá habitados por animales y seres inteligentes, como el nuestro. Fue el primero en hablar de un “universo infinito”.

Famosa es la evidencia planteada por Giordano Bruno de la relatividad del movimiento. Muestra que la Tierra no es estática. Si cae una piedra desde la parte superior del mástil de un barco en movimiento, caerá aún al pie del mástil, sin importar el movimiento del barco; demostrando que no es posible considerar el movimiento de un cuerpo en términos absolutos, sino solo con un sistema de referencia. Por lo tanto todas las cosas que hay sobre la Tierra se mueven con la Tierra. De haber vivido en la Grecia de Aristóteles hubiera hecho trizas aquel “sentido común” que apabulló la tesis de Heráclides Póntico, con una demostración tan sencilla. También defendió Giordano el “atomismo”, considerado entonces una teoría filosófica y no una realidad física, según la cual el universo está constituido por combinaciones de pequeñas partículas indivisibles denominadas átomos (del griego ἄτομον, «que no se puede cortar», «indivisible»).

Elijo un pequeño botón de muestra de la profundidad del pensamiento de Giordano Bruno y de la trascendencia de su concepción del Universo Infinito, que nos recuerda el académico y filósofo de la Universidad de Calabria Nuccio Ordine:

Ninguna muralla encierra el cosmos y nuestro sistema solar es uno de los tantos que pueblan el infinito. La tierra no está en el centro, el hombre no está en el centro del centro y la noción de centro absoluto es una mentira. En el universo infinito el centro no existe, pues no está en ningún lugar y puede estar en todas partes…solo podemos hablar de centro en sentido relativo. La experiencia del centro puede ser vivida únicamente por el individuo singular. No es exacto hablar en general de hombres, plantas, astros, sino de aquel hombre, aquel animal o aquel astro específico. En el universo infinito, tanto los agregados atómicos más grandes como los más pequeños gozan de igualdad. La más minúscula pulga está en el centro del universo, igual que el planeta más grande…el hombre más rico y el pequeño campesino están igualmente en el centro del universo… reconocer el centro en cada individuo singular, significa poner a la vida en el centro del universo infinito…

Era demasiado.

Para “San Roberto Belarmino” quién atrajo a su corte en Roma el juicio que contra Giordano se desarrollaba en Venecia, tales disparates sólo podían ser herejía y blasfemia y la única vía expiatoria para su alma pecadora era la hoguera para su cuerpo. Antes de ser sentenciado vivió 9 años prisionero en las mazmorras de la inquisición en Roma, con frecuentes sesiones de torturas para que “se arrepintiera” de sus conocimientos. Lo tradicional era que los sentenciados a la hoguera fueran ejecutados primero y luego sus restos sometidos al fuego, previa confesión de arrepentimiento. Pero en el caso de Giordano, que nunca se “arrepintió”, sus juzgadores determinaron que fuera quemado vivo, como así fue, el 17 de febrero de 1600 en el Campo de Fiori. Al ser conducido a la hoguera, llevaba la lengua «aferrada en una prensa de madera para que no pudiese hablar».

Casi tres siglos después de su muerte, el 9 de junio de 1889, se erigió por suscripción internacional una estatua en el lugar de su muerte, exaltando la figura de Giordano Bruno como mártir de la libertad de pensamiento y de los nuevos ideales. La iglesia no se ha arrepentido de su ejecución, seguramente porque también cuestionó algunos de sus dogmas de fé.

Diez y seis años después de la ejecución de Giordano Bruno la iglesia prohibió las enseñanzas de Copérnico, declarando blasfemia y herejía pensar y decir que la tierra gira en torno al Sol, aunque prácticamente la totalidad de los astrónomos importantes de la época ya no tenían duda sobre la llamada “teoría heliocéntrica”. Galileo Galilei decía que no conocía a nadie que, tras haberla leído, siguiera defendiendo la opuesta teoría geocéntrica.

No tenemos muchas noticias sobre la vida personal de Copérnico. Nació en Torum, Polonia, entonces perteneciente a Prusia, en 1473 y murió en Frombork, del mismo país, en 1543. Huérfano de padre a los 10 años, su tío Lucas Watzenrode, Obispo de Varmia, se hizo cargo de su educación. Estudio en la Universidad de Cracovia, -donde al concluir tomó los votos como canónigo- y posteriormente en las italianas de Padua, Ferrara y Bolonia. Dejó truncos sus estudios de medicina, pero también estudió astronomía y Ley Canónica. A su regreso a Polonia se ocupó como médico personal y secretario de su tío. El auge que tuvo en el Renacimiento el aprendizaje del griego, llegó a Copérnico de manera temprana, en Bolonia en 1492. Tradujo al latín las cartas del filósofo bizantino del siglo VII Teofilacto de Simocatta, impresas en el año 1509. El dominio de estas lenguas sería determinante para la profundización de sus conocimientos de astronomía y para reinterpretar a Aristóteles. Nunca se casó. Sin duda su relación sentimental más importante, si no la única, fue con su ama de llaves Anna Schilling quien llegó a su vida en 1538 , cuando ya era un sexagenario. Siendo canónigo su relación causó escándalo y el obispo de Varmia, Juan Dantisco, los obligó a separarse. Anna tuvo que irse de Frombork y Copérnico se quedó otra vez solo con sus obligaciones y sus pasiones científicas. Observaba el firmamento noche tras noche. De su estancia en Olsztyn proviene una tabla astrónomica para observar el movimiento del Sol, cuyos restos se aprecian hoy en día en una de las paredes del claustro del castillo. En Frombork mandó construir el pavimentum, una terraza nivelada donde puso todos los instrumentos astronómicos que había fabricado personalmente. Hasta el fin de su vida anotaría escrupulosamente los resultados de sus observaciones, construyendo un modelo del universo cada vez más elaborado. Su buen amigo Tiedeman Giese, obispo de Chełmno, lo describió como una persona poco sociable e inmersa en sus quehaceres. Nunca tuvo interés en que sus ideas y descubrimientos tuvieran destinatario público. Su reserva social y sus temores de enfrentar la intolerancia de la Iglesia lo llevaron a mantener en gran discreción los resultados de sus estudios.

En 1540 apareció́ en su vida quien sería la persona más importante para su futura fama: Georg Joachim Rheticus. Rheticus había leído una copia manuscrita de sus Commentariolus, que había comenzado a circular 30 años antes, casi clandestinamente. Ahí planteaba (aunque sin aportar pruebas matemáticas) las bases generales de la teoría heliocéntrica, que situaba al Sol “en medio del universo” y a la Tierra girando a su alrededor. «Todas las esferas giran en torno al Sol, que se encuentra en medio de todas ellas […] cualquier movimiento que parezca acontecer en la esfera de las estrellas fijas no se debe en realidad a ningún movimiento de estas, sino más bien al movimiento de la Tierra», sentenciaba. Rheticus quiso conocer personalmente al autor de esta teoría y aprender de él. Fue visitándolo que descubrió́ que Copérnico tenía en un manuscrito una obra mucho más elaborada, basta en observaciones, dibujos, cálculos y modelos geométricos. Logró convencerlo de que lo autorizara a escribir y publicar un libro con la exposición simplificada de sus investigaciones: la Narratio prima. Apareció́ en Gdansk en 1540. En 1543, gracias al empeño personal de Rheticus, se publicó en Nuremberg la versión completa del libro de Copérnico De revolutionibus orbium coelestium ( Sobre los giros de los cuerpos celestes). La dedicatoria del libro fue para el Papa Pablo III. La razón expresa en su texto no deja lugar a dudas de los temores que albergó Copérnico: “Yo dedico mi libro a vuestra Santidad, para que todo el mundo, sabios e ignorantes, vean que no huyo el juicio de vuestro examen. Vuestra autoridad y vuestro amor por las ciencias en general, y por las matemáticas en particular, me servirán de escudo contra los malvados y pérfidos detractores, a pesar del proverbio que dice que no hay remedio contra la mordida de un calumniador”.

Copérnico tenía muy claro que la resistencia al conocimiento científico no sólo procedía de la Iglesia Católica. La oposición más violenta tenía origen en los protestantes, que no permitían que se pusiese en duda la menor expresión bíblica. Sumamente indignado, Lutero escribió : ”El pueblo da oídos a este nuevo astrólogo que pretende demostrar que la tierra se mueve y gira, en lugar del cielo y el firmamento, el sol y la luna… Ese desquiciado pretende cambiar toda la astronomía, pero como declara la Escritura: Josué le dio la orden de detenerse al sol y no a la tierra”.

Calvino también se opuso: “¿Quién se atreve a colocar la autoridad de Copérnico por encima de la del Espíritu Santo?”.

Postrado en su lecho de muerte que aconteció el 24 de mayo de 1543, unas cuantas semanas después de la publicación de De revolutionibus, víctima de un ictus isquémico, apenas alcanzó a ver su primera obra impresa.

Cuando el Papa Pablo III se enteró de la muerte de Copérnico favoreció la publicación de un libro para difundir sus ideas. El título mismo Quod coelum stet et terra moveatur, indica que el cielo es estable y que la tierra se mueve. Fue su segundo libro editado. Durante décadas, ambos libros suyos fueron de circulación muy restringida.

Este contexto fue lo que permitió a Copérnico escapar de la censura y persecución de la iglesia…en vida.

Sin embargo, Pablo III instituyó el mismo año en que murió Copérnico una comisión encargada de hacer una censura rigurosa ante la extensión del protestantismo, pero en principio no aplicó ninguna censura a las teorías copérnicas. En 1556 el De revolutionibus se reeditó sin ninguna modificación, a pesar de que Pablo V (Papa desde 1555) había ampliado las atribuciones del Santo Oficio, aumentando su severidad.

Habrían de pasar 73 años para que, ya ampliamente difundido su trabajo, en 1616 la llamada Congregación del Índice incluyera en su lista negra el libro de Copérnico y la Inquisición declarara prohibidos todos sus aportes científicos.

El 26 de febrero del mismo año el cardenal Belarmino le ordenó a Galileo que no defendiese ni enseñase la teoría de Copérnico.

Se conjetura que la Iglesia de Roma cedía ante la presión de quienes consideraban que no hacía lo suficiente para contener el avance de los reformistas. Le inquietaban al Vaticano los ataques de los peripatéticos ( seguidores furibundos de Aristóteles, llamados así en memoria de la costumbre de Aristóteles de enseñar paseando en los jardines. En griego peripatêín significa dar vueltas). Quería el Papa hacer cesar al mismo tiempo las denuncias y exaltaciones, entre otras las que hacían reír a sus adversarios y al mismo tiempo quedar fuera de la controversia. Pero sobre todo le comenzó a preocupar que los descubrimientos científicos sobre el Sol, la Tierra, la luna y los planetas cuestionaran las Sagradas Escrituras. Por eso le encargó al cardenal Belarmino que apaciguase el vendaval.

El 6 de agosto de 1623 el cardenal florentino Maffeo Barberini, gran amigo de Galileo fue designado Papa con el nombre de Urbano VIII. Ambos habían convivido ampliamente en la corte del Gran Duque Tuscano Cosimo II de Medici, en la que Galileo fue distinguido como primer filósofo y primer matemático al regresar de Venecia. En esa época, Barberini escribió un poema en su honor, titulado Adulatio Perniciosa, que fue impreso en Paris en 1620 como parte de una antología del cardenal. El poema se refiere a los peligros de la vida de un rey: “su vida puede parecer la vida más espléndida desde el exterior, pero las alegrías de un rey están contaminadas por preocupaciones, como Prometeo es herido por el águila. Estas preocupaciones son causadas por la adulación de su entorno, que aleja la verdad de la puerta del rey y hace que sea imposible saber en quién confiar. En este símil se elabora una referencia panegírica de los recientes descubrimientos telescópicos de Galileo. No todo lo que es espléndido por fuera es espléndido también por dentro: así como el arte de Galileo ha revelado que el sol tiene manchas, las alegrías exteriores de un rey se ven perturbadas por las preocupaciones: respicimus nigras / in sole – quis credat? – retectas / arte tua, Galilaee, labes (“Pienso en las manchas negras del sol –¿quién lo creería?–, que fueron descubiertas por tu arte, Galileo”).

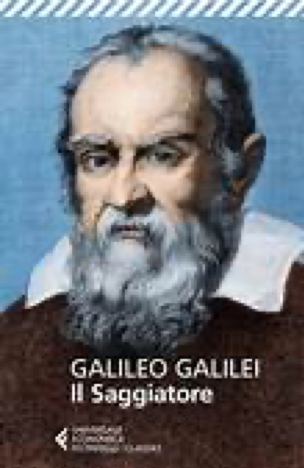

Galileo le retribuyó al cardenal con la dedicatoria de su libro Il Saggiatore -el Ensayador- . Este libro causó sensación en Roma, sobre todo por su gran calidad literaria. Es una respuesta a la polémica creada por el Tratado sobre los cometas escrito en 1618 por el matemático jesuita Orazio Grassi, de la Pontificia Universidad Gregoriana. Galileo propone en este libro, erroneamente, que los cometas sean tenidos como rayos luminosos y no como auténticos objetos celestes. Su objetivo principal era ridiculizar a Grassi. Tal parece que la ridiculización fue exitosa y ampliamente celebrada por los lectores. Galileo tenía una extraordinaria facilidad para poner en ridículo a quien lo cuestionaba. Eso le ganaría en Grassi un incansable enemigo – como muchos otros- que contaría además con la solidaridad de la Compañía de Jesús. Mucho se ha escrito sobre la presión, el cabildeo y la influencia de los jesuitas en el juicio a Galileo.

En septiembre de 1624 Galileo fue recibido en varias ocasiones por su Papa amigo, y en una de ellas le propuso escribir un estudio sobre las ideas de Nicolás Copérnico. El Papa lo aprobó, con precisas recomendaciones. Sin duda el Papa simpatizaba con las propuestas de Copérnico y con algunas de las de Galileo, pero difería sinceramente en algunas de sus conclusiones. Por ejemplo, la errónea aseveración de Galileo de que las mareas eran ocasionadas por el movimiento de la tierra era tema que ya habían discutido y del que Barberini tenía mucha mayor claridad que Galileo, pues las atribuía certeramente a la influencia de la luna. La instrucción aprobatoria del Papa consistía en la condición de que el libro fuera una exposición imparcial sobre los dos sistemas cosmológicos debatidos en ese momento; el de Copérnico y el tradicional de Aristóteles y Ptolomeo. No debía ser un ensayo concluyente, sino tema tratado como una hipótesis ilustrativa. Con fino olfato científico, pero también político cual correspondía a su delicada función, el pontífice entendía que los postulados de Galileo no obtenían aún el rango de irrefutables y concluyentes y que, necesariamente provocarían un intenso debate, que estaba muy dispuesto a generar y lidiar, al lado de su amigo.

Seguramente Urbano VIII tenía en mente la firme oposición con que contaba Galileo. Es ilustrativa una carta que aun se conserva. El embajador Guiciardini , representante tuscano en Roma, le informa al Gran Duque Medici: «Su animosidad no cambia, siempre piensa en aplastar a los monjes y en disputarse donde nadie le puede ganar. Ya verá como tarde o temprano va a caerse en algún precipicio sin fondo. Yo espero que, por lo menos, la estación de calor haga que se vaya de aquí».

También recordaba Urbano VIII que su amigo se había visto envuelto en enredos que intentaron enfrentarlo con la Inquisición. Sus enemigos no dormían y frecuentemente recurrían a la insidia y, sin pudor, a la mentira. Así, difundieron el rumor de que el Santo Oficio lo había condenado a una penitencia y a la abjuración de sus teorías, por ser falsas. En aquella ocasión de 1616, Pablo IV hizo que el cardenal Belarmino le entregase un certificado:

«Nos, Roberto, cardenal Belarmino, informado de que se ha calumniado al señor Galileo Galilei y que se le recrimina que ha abjurado de sus errores en nuestras manos y que ha sido condenado a las penitencias que le hemos impuesto, después de las indagaciones hechas con este motivo, afirmamos conforme a la verdad, que el dicho Galileo no ha hecho en nuestras manos —ni en las de ninguna persona en Roma o, que sepamos, en ningún otro lugar— ninguna abjuración de sus opiniones o doctrinas; que tampoco ha recibido penitencia saludable ni nada semejante; sino que sólo se le ha notificado”.

Esta “notificación” se refería a la orden de que no enseñara las ideas de Copérnico, que ahora, 8 años después, el nuevo Papa le autorizaba a tratar, con las precisas limitaciones específicas.

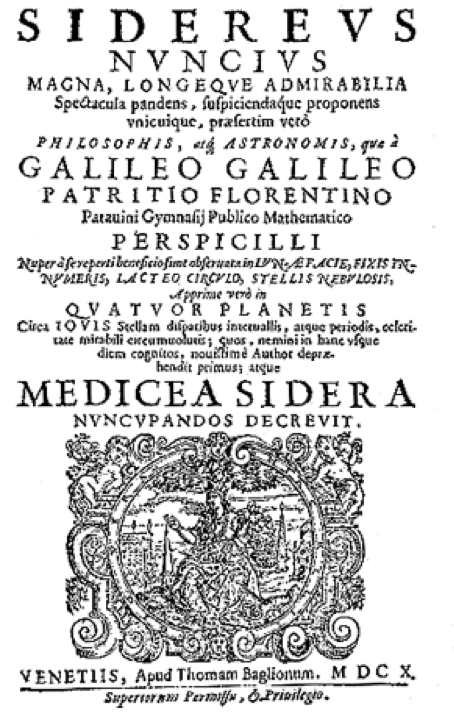

Para entonces Galileo ya gozaba de un enorme prestigio en distintas casas de Europa y en todas las cortes de la Península Itálica. Sus telescopios -que de todos es sabido que no inventó sino perfeccionó a partir del ideado por el holandés Hans Lippershey – irrumpieron en 1621 como una gran genialidad aplicable tanto a usos militares que permitían advertir la presencia del enemigo con anticipación nunca vista, como en la aplicación que él privilegió: apuntarlos hacia el cielo. Ya había retratado la superficie de la luna, probado que no era lisa y regular y precisado sus fases, al igual que registrado las de venus, descubierto y bautizado cuatro “lunas” de júpiter- Io, Europa, Ganimedes y Calisto, una importante prueba de que no todos los cuerpos celestes giraban en torno a la Tierra, pues ahí había cuatro que lo hacían en torno a Júpiter.- y detectado las manchas del sol y “su rotación”, que no es otra que la del mismo astro rey, y también que la Vía Láctea está formada por estrellas, ya había contado las estrellas de la constelación de Orión y constatado que ciertas estrellas visibles a simple vista son, en verdad, cúmulos de estrellas.

Había así mismo demostrado la falsedad de teorías de Aristóteles que durante casi dos milenios perduraron siendo “axiomáticas”, como la velocidad semejante en la caída de los cuerpos independientemente de su peso, que cobró una popularidad tal, que muy pronto los niños jugaban a repetir la demostración que Galileo hizo ante el público en la Torre de Pisa, de la que se derivó su estructuración de las leyes de la gravedad de los cuerpos. La misma que repitió 360 años después David R. Scott el comandante del Apolo XV en la casi inexistente atmósfera lunar al dejar caer un martillo y una pluma de halcón, con idéntico resultado. Su ”principio de inercia” y la ley de la composición de las velocidades sonaban ya en la mente de los expertos y algunos estudiosos de medio alcance empezaban a entenderlos. El isocronismo de los movimientos pendulares no era fácil de pronunciar, pero la anécdota de la lámpara oscilante que con indiferencia de la amplitud del balanceo tardaba siempre el mismo tiempo en ir y venir había sido rápidamente asimilada por todos los interesados en la física de todas las universidades europeas, con fraternal acogida. Ya había sorprendido con la invención de un termoscopio, primer aparato de la historia que permite comparar de manera objetiva el nivel de calor y de frío, y de una maquina para elevar el agua, además de la concepción de un procedimiento mecánico de cálculo que expuso en su primera obra impresa: Operaciones del compás geométrico y militar (1606). Diseñado en un principio para resolver un problema práctico de artillería, el instrumento no tardó en ser perfeccionado por Galileo, que amplió su uso en la solución de muchos otros problemas. La utilidad del dispositivo, en un momento en que no se habían introducido todavía los logaritmos, le permitió obtener algunos ingresos mediante su fabricación y comercialización.

Su obra “Sidereus Nuncius”, El mensajero de las estrellas, un librito de apenas 63 páginas escrito en 1610 lo había catapultado a la cúspide de la élite científica renacentista.

El talento discursivo, narrativo y polemizante de Galileo era sin duda uno de sus principales dones. Poseía una virtud encantadora de alta calidad didáctica con quienes dialogaba, y un fuete retórico implacable y tiránico con quienes le rebatían, reduciéndolos irremediablemente al ridículo y a la burla.

Genio y figura, no fue capaz de superarse a sí mismo en la composición del libro acordado con el Papa. Eligió como formato un diálogo entre tres personajes que durante 4 días discuten en Venecia sobre la concepción del mundo y particularmente del cosmos. Salviati, claramente el más sabio, representa al propio Galileo sosteniendo la defensa copernicana. Simplicio, torpe, errático y desangelado, defiende el sistema de Aristóteles y de Ptolomeo, mientras Sagredo es el neófito educado que escucha con serenidad e imparcialidad los argumentos de ambos sistemas, y está sin duda inspirado en su gran amigo Giovanni Francesco Sagredo, recientemente fallecido, quien añadió una escala al termoscopio de Galileo y colaboró en sus estudios sobre el magnetismo.

El diferendo entre ambos exponentes carece del menor equilibrio y a todas luces es un avasallante ataque de la teoría heliocéntrica a la indefendible tesis geocéntrica.

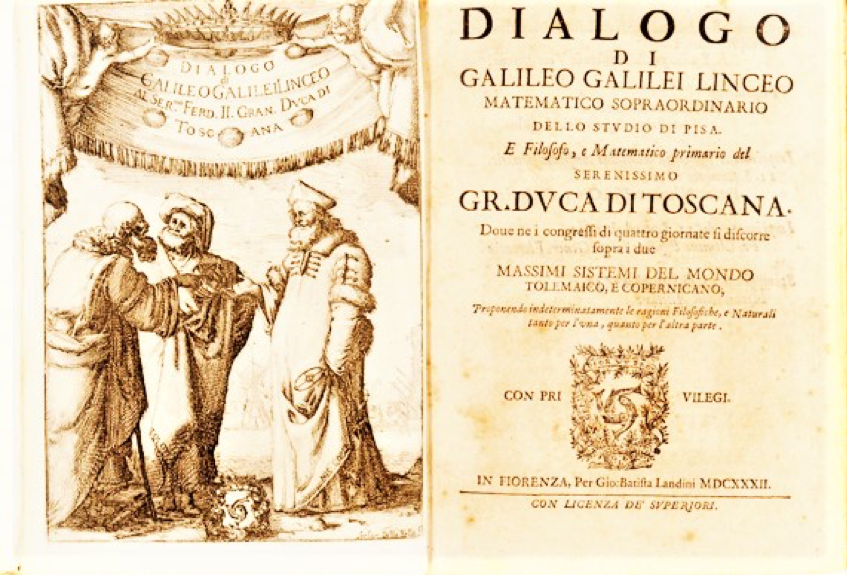

Con el apoyo de Urbano VIII y del Gran Duque de Toscana Fernando II – a quien estuvo dedicado- el Dialogo sobre los dos sistemas del mundo ve la luz el 21 de febrero de 1632 y provoca mucho más que el escándalo y la agitación esperados.

Presentó el libro, adicionalmente, un flanco que sus enemigos jesuitas explotaron con singular ingenio y punzante tino: convencieron a Urbano VIII que era él quien estaba representado en la figura de Simplicio, lo que, independientemente de si fue esa la intención de Galileo, -que por supuesto es de dudarse porque era soberbio y arrogante pero no suicida, y para la mayoría de los enterados en realidad Simplicio era una amalgama grotesca de Ludovico delle Colombe y Cesare Cremonini, académicos rivales del autor, aristotélicos lineales como el original Simplicio, filósofo del siglo VI – pensándolo daba pie a presumirse como genuina por sus planteamientos sobre las mareas, que indubitablemente coincidían con las certeras hipótesis que el Papa sostenía y había ya discutido con Galileo, siendo entre ellos motivo de amistoso diferendo. Pero en el libro Salviati se burla de ellas.

De hecho, mientras escribía el libro, Galileo se refería a la obra como el Diálogo sobre las mareas, y este fue el título con el que lo presentó a la Inquisición al pedir su aprobación: Diálogo sobre la bajamar y el flujo de los mares. Se le ordenó suprimir toda mención a las mareas del título y cambiar el prefacio, con el argumento de que dar permiso para ese título implicaría aprobar la teoría subyacente sobre el fenómeno en particular. Como resultado, el título formal fue reducido a Diálogo, seguido del nombre de Galileo y sus cargos académicos, con un largo subtítulo a continuación. El nombre con que se ha conocido usualmente a la obra proviene de un subpárrafo de ese largo subtítulo y de posteriores ediciones. La falsa teoría de las mareas de Galileo, si hubiera sido válida, habría proporcionado la clase de prueba que el péndulo de Foucault realmente aportó dos siglos más tarde.

La idea es presentada en la cuarta jornada del libro. Su argumento, aún equivocado, es brillante y propio del genio de Galileo. Consiste en que el movimiento rotatorio de la Tierra, al moverse en su traslación alrededor del Sol hace que los puntos situados en la superficie de la Tierra sufran aceleraciones y deceleraciones cada 12 horas, lo que, según él, sería la causa de las mareas. En esencia, el argumento es correcto, y dicha fuerza existe en realidad, si bien su intensidad es muchísimo menor que la que Galileo calcula, y, desde luego, no es la causa de las mareas. El error proviene del desconocimiento de datos importantes como la distancia al Sol y la velocidad de la Tierra. Si bien estaba equivocado, Galileo desacreditó en su diálogo avasallante la teoría del origen lunar de las fuerzas causantes de las mareas, por falta de explicación de su naturaleza, y por el problema de la explicación de la marea alta cuando la Luna está en sentido contrario, pues alega que la fuerza sería atractiva (para quien esté situado sobre la superficie de la Tierra orientada a la Luna) y repulsiva a la vez (para quienes estén situados en la superficie de la Tierra contraria a la Luna). Sería necesario esperar hasta Isaac Newton para resolver este problema, no sólo explicando el origen de la fuerza, sino también el cálculo diferencial para explicar el doble abultamiento.

Sobre el particular, Albert Einstein dijo: “Fue el anhelo de Galileo por una prueba mecánica del movimiento de la Tierra lo que lo llevó a formular una teoría incorrecta sobre las mareas. Los fascinantes argumentos en la última conversación -entre los tres personajes- difícilmente podrían haber sido aceptados como pruebas por el mismo Galileo, si su temperamento no se hubiera interpuesto”.

Lo consecuente es que fue el punto y aparte en la existencia del extraordinario físico y astrónomo.

Su suerte fecha aquí un antes y un después.

Educado en el Colegio Romano bajo la dirección de los jesuitas, la lealtad de Urbano VIII con la Compañía de Jesús fue emblemática en su reinado. El mismo día de su elevación a la Cátedra de Pedro emitió las bulas de canonización de San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri y San Francisco Javier, icónicos generales de la orden. Incluso, el poder de los jesuitas más de una ocasión rebasó los propios deseos del Pontífice. Un destacado y memorable episodio fue el fracaso de sus intenciones por reestablecer el catolicismo en Inglaterra, al sabotear los miembros de la Compañía al imprudente Vicario Apostólico Richard Smith, enviado de Urbano para el ambicioso propósito, quien llegando a Gran Bretaña intentó imponer sus órdenes a los misioneros. Pronto regresó a Roma derrotado y despojado de prestigio.

Por si fuera poco, el inquisidor Roberto Belarmino se asumió entrañablemente como agraviado en primer grado con el contenido del libro, indignado ante la desobediencia a su orden de no defender ni enseñar las tesis de Copérnico, impartida apersonalmente a Galileo en 1616. Simplemente no podía tolerar un desafío de tal magnitud a su “santa” autoridad y traía la espina clavada desde que supo que el Papa le autorizó a su amigo abordar el tema.

Belarmino sabía que para aplastar a Galileo primero debía de convencer al Papa de que el agravio era para la máxima investidura, relegando a la “humilde figura del inquisidor”, por lo que abonó con sutil habilidad a la idea de que Simplicio era una caricatura del Vicario de Cristo. Sagaz y astuto, comprendió la oportunidad que los hechos le brindaban para enaltecerse como el gran defensor de la pureza de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, frente a las fuerzas más conservadoras que recelaban respecto de la rigidez de Urbano VIII ante los reformistas.

Entre la multitud de enemigos que Galileo había cultivado con el persistente esmero de su arrogancia, algunos vieron la ocasión inmejorable para empujarlo al “precipicio sin fondo” que le había augurado el embajador Guiciardini. Por supuesto, Galileo también tenía en su haber una considerable cantidad de sinceros admiradores, pero cuando la Inquisición dirigía su atención a un elegido, los amigos desaparecían como por arte de hechizo de las Brujas de Barcelona.

Habría que sumar otra agravante: el libro se escribió en Italiano y no en latín, como era la costumbre para dirigir las obras a las clases cultivadas y marginar de ellas a las menos letradas. Así, estuvo prácticamente al alcance de las multitudes, profundizando el desafío.

Sin embargo el Papa inicialmente no quiso entregar a su amigo a la inquisición. Ordenó que se crease una comisión, encabezada por Roberto Belarmino, pero poco a poco la comisión fue desmembrada de aquellos que pudieran ser favorables a Galileo. Mientras el Papa atendía múltiples asuntos , los enemigos del sabio habían convertido el caso en prioridad. A la vuelta de 6 o 7 meses lograron su comparecencia ante el “Santo Oficio”, acusándolo de un puñado de motivos, todos basados directamente de las directivas dadas por el Papa.

Molesto pero sin poder evitarlo, Urbano VIII le dijo a Niccolini, embajador de Toscana: «Que Dios lo perdone por haberse arrojado voluntariamente en ese problema, que yo ya le había evitado cuando era cardenal»

En ese desventajoso encuadre sin escapatoria, llegó Galileo a la corte inquisitoria de “San Roberto Belarmino”, desprovisto de poder alguno que quisiera meter por él las manos a la lumbre.

Aunque el juicio se prolongó por 71 días, el procesado estaba sentenciado desde antes de comenzar. Galileo compareció ante la Inquisición cuatro veces entre 12 de abril al 21 de junio de 1633

Juró y perjuró que en sus Diálogos no sostenía concluyentemente la veracidad de las tesis de Copérnico, lo que en estricto sentido es verdad, pues no afirma lo que sí hace evidente.

El primer argumento que Galileo empleó para defenderse fue que había recibido de los censuradores el imprimatur o autorización para imprimir su libro, algo absolutamente cierto. En realidad, no lo necesitaba, porque era clérigo. Copérnico, que era canónigo, no lo había pedido. El dominico Campanella, que defendía la misma tesis, tampoco lo había pedido, ni el mismo Galileo para otros libros. Si esta vez lo había pedido era para mostrar a los peripatéticos que tenía el apoyo del Vaticano.

El tribunal pospuso el argumento y en la primera audiencia se le pidió que hablara de sus relaciones con el cardenal Belarmino y con los demás cardenales entre 1515 y 1516, en lo referente a la teoría de Copérnico. Galileo recordó que, efectivamente, el cardenal le había pedido personalmente “que no sostuviese ni defendiese” la teoría, pero afirmó que no se acordaba que le hubiese dicho que no la enseñara.

Luego reconoció que no había mencionado estas restricciones cuando había pedido el imprimatur, porque —dijo— “no pensaba que fuese necesario hablar de eso pues no he mantenido ni defendido en este libro la opinión de que la tierra se mueve y el sol es inmóvil, sino que, al contrario, he demostrado que los argumentos de Copérnico eran débiles y poco concluyentes”.

Evidentemente a esas alturas ya se sentía acorralado y buscaba una escapatoria subjetiva.

Los jueces encargaron a cuatro “consultores” que examinasen el Diálogo y por supuesto concluyeron que el libro enseñaba, defendía y sostenía la teoría copérnica, aunque Galileo lo siguió negando. Lo que en particular se le pedía era que reconociese haber desobedecido al Papa.

El propio Urbano VIII, acudió a presidir la sesión del juicio celebrada el 16 de junio, con la expectativa de que Galileo se disculpara por haberlo desobedecido, lo que Galileo no hizo, seguramente por no entender la coyuntura que se le ofrecía.

El día de la condena, en una sala del convento dominico de Santa Maria sopra Minerva, en Roma, Galileo se anticipó a abjurar.

Leyó:

“Yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vincenzo Galileo, de Florencia, de setenta años de edad, siendo citado personalmente a juicio y arrodillado ante vosotros, los eminentes y reverendos cardenales, inquisidores generales de la República universal cristiana contra la depravación herética, teniendo ante mí los Sagrados Evangelios, que toco con mis propias manos, juro que siempre he creído y, con la ayuda de Dios, creeré en lo futuro, todos los artículos que la Sagrada Iglesia católica y apostólica de Roma sostiene, enseña y predica. Por haber recibido orden de este Santo oficio de abandonar para siempre la opinión falsa que sostiene que el Sol es el centro e inmóvil, siendo prohibido el mantener, defender o enseñar de ningún modo dicha falsa doctrina; y puesto que después de habérseme indicado que dicha doctrina es repugnante a la Sagrada Escritura, he escrito y publicado un libro en el que trato de la misma condenada doctrina y aduzco razones con gran fuerza en apoyo de la misma, sin dar ninguna solución; por eso he sido juzgado como sospechoso de herejía, esto es, que yo sostengo y creo que el Sol es el centro del mundo e inmóvil, y que la tierra no es el centro y es móvil, deseo apartar de las mentes de vuestras eminencias y de todo católico cristiano esta vehemente sospecha, justamente abrigada contra mí; por eso, con un corazón sincero y fe verdadera, yo abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías mencionados, y en general, todo error y sectarismo contrario a la Sagrada Iglesia; y juro que nunca más en el porvenir diré o afirmaré nada, verbalmente o por escrito, que pueda dar lugar a una sospecha similar contra mí; asimismo , si supiese de algún hereje o de alguien sospechoso de herejía, lo denunciaré a este Santo oficio o al inquisidor y ordinario del lugar en que pueda encontrarme. Juro, además, y prometo que cumpliré y observaré fielmente todas las penitencias que me han sido o me sean impuestas por este Santo Oficio. Pero si sucediese que yo violase alguna de mis promesas dichas, juramentos y protestas (¡que Dios no quiera!), me someto a todas las penas y castigos que han sido decretados y promulgados por los sagrados cánones y otras constituciones generales y particulares contra delincuentes de este tipo. Así, con la ayuda de Dios y de sus Sagrados Evangelios, que toco con mis manos, yo, el antes nombrado Galileo Galileo, he abjurado, prometido y me he ligado a lo antes dicho; y en testimonio de ello, con mi propia mano he suscrito este presente escrito de mi abjuración, que he recitado palabra por palabra. En Roma, en el convento de la Minerva, 22 de junio de 1633; yo, Galileo Galilei, he abjurado conforme se ha dicho antes por mi propia mano.”

Hecho esto, la condena para Galileo fue benévola, pero no así para la verdad científica:

“Visto, que tú, Galileo, hijo de Vincenzo Galilei, florentino, de setenta años de edad, fuiste denunciado en el año 1615 a este Santo Oficio, por sostener como verdadera la falsa doctrina que algunos enseñan de que el Sol es el centro del mundo y está inmóvil y la Tierra se mueve, y también con un movimiento diario; por tener discípulos a quienes enseñaste la misma doctrina; por mantener correspondencia con ciertos matemáticos de Alemania respecto de los mismos; por publicar ciertas cartas tituladas Sobre las manchas solares en las que desarrollaste la misma doctrina considerándola verdadera; y por oponerte a las objeciones de las Santas Escrituras, que de cuanto en cuanto hablan contra tal doctrina, al glosar las dichas Escrituras de acuerdo con la significación que tú le das; y visto que luego se presentó la copia de un documento bajo la forma de una carta en que se dice que tú la escribiste a un ex discípulo tuyo y en que hay diferentes proposiciones que siguen la doctrina de Copérnico y que contrarían al verdadero sentido y la autoridad de las Sagradas Escrituras:

Este Santo Tribunal, teniendo, pues, la intención de proceder contra el desorden y daño resultantes, que fueron en creciente detrimento de la santa fe, por mandato de Su Santidad y de los eminentísimos señores cardenales de esta suprema y universal Inquisición, los calificadores teológicos calificaron del modo siguiente las dos proposiciones referentes a la estabilidad del Sol y al movimiento de la Tierra:

La proposición de que el Sol es el centro del mundo y no se mueve de su lugar es absurda y falsa filosóficamente, y formalmente herética, porque contradice expresamente las Sagradas Escrituras. La proposición de que la Tierra no es el centro del mundo y no está inmóvil, sino que se mueve, y también con un movimiento diario, es igualmente absurdo y falsa en cuanto filosofía, y desde el punto de vista de la verdad teológica, es, por lo menos, errónea en la fe (…) decimos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que tú, el dicho Galileo, en razón de las cuestiones aducidas en el juicio y de lo que confesaste antes, te has hecho, ante el juicio de este Santo Oficio, vehementemente sospechoso de herejía.

Te condenamos a la prisión formal de este Santo Oficio, durante el tiempo que nos parezca y, por vía de saludable penitencia, te mandamos que durante los tres años venideros repitas una vez a la semana los siete salmos de penitencia.

La sentencia nunca fue ratificada por el Papa.

Pocos estudiosos serios creen que fuera entonces cuando pronunciara la famosa frase que se le atribuye, Eppur si muove, (Sin embargo se mueve), pues hacerlo hubiese echado por la borda su labor previa ante el tribunal. Si la dijo, definitivamente fue en otro momento.

Un grave error de los teólogos de la Inquisición romana, quizá intencional, fue emitir su condena alegando que la teoría copernicana era contraria a la Biblia, cuando en realidad sólo lo es opuesta a las teorías de Aristóteles. Los detractores de Galileo citaban las palabras de Josué 10:12 “Sol, tente inmóvil”, las cuales, según ellos, había que entender literalmente. Sin embargo, lo que estaba en contradicción con la ciencia era una evidente interpretación errónea de las Escrituras. Así lo veía Galileo. En una carta a un discípulo suyo escribió: “Aunque la Escritura no puede errar, con todo podría a veces errar, de varias maneras, alguno de sus intérpretes y expositores. Una de estas, muy grave y frecuente, sería la de siempre querer interpretarla en el sentido más literal”. Y fue más allá. Afirmó que dos libros escritos por el mismo Autor —la Biblia y el libro de la naturaleza— no podían contradecirse el uno al otro. Pero añadió que nadie podía “asegurar con certeza que todos los intérpretes hablaran por inspiración divina”.

Podría fecharse en el episodio de la torre de Pisa – cuando dejó caer dos piezas de distinto peso para demostrar que tardarían lo mismo en llegar al suelo-, el nacimiento de la metodología científica moderna. Y es que, en tiempos de Galileo, la ciencia era fundamentalmente especulativa. Las ideas y teorías de los grandes sabios de la Antigüedad y de los padres de la Iglesia, así como cualquier concepto mencionado en las Sagradas Escrituras, eran venerados como verdades indudables e inmutables a las que podían añadirse poco más que glosas y comentarios, o abstractas especulaciones que no alteraban su sustancia. Aristóteles, por ejemplo, había distinguido entre movimientos naturales (las piedras caen al suelo porque es su lugar natural, y el humo, por ser caliente, asciende hacia el Sol) y violentos (como el de una flecha lanzada al cielo, que no es su lugar natural, por lo tanto regresa); los estudiosos de los tiempos de Galileo se dedicaban a razonar en torno a clasificaciones tan estériles como ésta, buscando un inútil refinamiento conceptual.

En lugar de ello, Galileo partió de la observación de los hechos, sometiéndolos a condiciones controladas y mesurables en experimentos. Probablemente es un mito que dejase caer pesos desde la torre de Pisa; pero es del todo cierto que construyó un plano inclinado de seis metros de largo (alisado para reducir la fricción) y un reloj de agua con el que midió la velocidad de descenso de las bolas. De la observación surgían hipótesis que habían de corroborarse en nuevos experimentos y formularse matemáticamente como leyes universalmente válidas, pues, según un célebre concepto suyo, «el Libro de la Naturaleza está escrito en lenguaje matemático». Con este modo de proceder, hoy natural y en aquel tiempo nuevo y escandaloso (por cuestionar ideas universalmente admitidas y la autoridad de los sabios y doctores), Galileo inauguraba la revolución metodológica que le ha valido el título de “padre de la ciencia moderna”

Su prisión fue domiciliaria y perduró durante 9 años, hasta su muerte, ocurrida en 1642, precisamente el año en que nacía Isaac Newton, quien se basó en sus descubrimientos sobre el movimiento y los principios de mecánica para formular la ley de la gravitación universal.

Permaneció confinado en su casa de Florencia desde diciembre de 1633 hasta 1638. Allí recibe algunas visitas, lo que le permitió que alguna de sus obras en curso de redacción pudiera cruzar la frontera. Estas aparecieron en Estrasburgo y en París en traducción latina. En 1636, Luis Elzevier recibe un boceto de los Discursos sobre dos nuevas ciencias Es el último libro que escribirá Galileo; en él se establecen los fundamentos de la mecánica en tanto que ciencia y marca así el fin de la física aristotélica.

Su libro Diálogos no es su obra más importante, pero introdujo las bases del método científico, que a partir de entonces se fue consolidando.

A su muerte, su admirador y amigo Ferdinando II, el Gran Duque de Toscana quiso que sus restos yacieran en una tumba dentro de la nave central de la Basílica de la Santa Croce pero el papa Urbano VIII se opuso, debido a la condena que Galileo había recibido. En cambio, fue enterrado en una pequeña sala próxima a la capilla de las novicias.

En 1737, siendo Papa el florentino Lorenzo Corsini, Clemente XII, quien estudió en el Colegio Romano y luego en la Universidad de Pisa, no tuvo ningún empacho en retirar la prohibición y autorizar que los restos de su paisano fueran trasladados al gran mausoleo que hoy ocupan – obra de los escultores Giovanni Battista Foggini y Girolamo Ticciati – en el inicio de la nave izquierda, cerca del altar de la Basílica de la Santa Croce, la segunda mayor iglesia de Florencia, frente a la tumba de Miguel Ángel, y teniendo como vecinos a Alberti, Maquiavelo y otros grandes florentinos. La tumba está coronada por un busto de Galileo – debajo del cual se puede observar a Júpiter y los cuatro satélites que él descubrió- con un telescopio sobre unos libros y un globo, y flanqueado por dos figuras femeninas, alegorías de la Astronomía y la Geometría. Especialmente interesante es la alegoría de la Geometría, la de la derecha, pues lleva las figuras de la caída de los graves con movimiento uniformemente acelerado en forma parabólica.

En la primera mitad del siglo XVIII, el papa Benedicto XIV autorizó las obras sobre el heliocentrismo: En 1741, ante la prueba óptica de la órbita de la Tierra, hizo que el Santo Oficio diese al impresor la primera edición de las obras completas de Galileo. En 1757, las obras favorables al heliocentrismo fueron autorizadas de nuevo por un decreto de la Congregación del Índex, que retira estas obras del Index Librorum Prohibitorum. A partir de Pío XII (1876-1958) la iglesia comienza a rendir homenaje al gran sabio. En 1939, a pocos meses de su elección a la santa sede, este papa, en su primer discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias, describe a Galileo como «el más audaz héroe de la investigación… sin miedos a lo preestablecido y los riesgos a su camino, ni temor a romper los monumentos»

El papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores que hubieran cometido los hombres de la Iglesia a lo largo de la historia. En el caso de Galileo propuso una revisión honrada y sin prejuicios en 1979, pero la comisión que nombró al efecto en 1981 y que dio por concluidos sus trabajos en 1992, confirmó una vez más la tesis de que Galileo carecía de argumentos científicos para demostrar el heliocentrismo y sostuvo la inocencia de la Iglesia como institución y la obligación de Galileo de reconocer y prestar obediencia a su magisterio, justificando la condena. El propio cardenal Ratzinger,-futuro Papa Benedicto XVI- siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo expresó rotundamente el 15 de febrero de 1990 en la Universidad romana de La Sapienza, cuando en una conferencia hizo suya la afirmación del filósofo Paul Feyerabend (1924-1994):

“La Iglesia de la época de Galileo se atenía más estrictamente a la razón que el propio Galileo, y tomaba en consideración también las consecuencias éticas y sociales de la doctrina galileana. Su sentencia contra Galileo fue razonable y justa, y solo por motivos de oportunismo político se legitima su revisión”.

¿Estaba llamando oportunista político a Juan Pablo II?

Como sea, hablar, como algunos hacen, de la rehabilitación -parcial- de Galileo por Juan Pablo II es indigno y falaz, porque la historia no condena a Galileo, sino al tribunal eclesiástico. El historiador Luigi Firpo acierta cuando afirma que : “No les corresponde a los perseguidores rehabilitar a sus víctimas”.

En el siglo XX la figura de Galileo ha inspirado los nombres de numerosos objetos astronómicos y de diferentes misiones tecnológicas:

*La misión Galileo a Júpiter

*Las lunas galileanas de Júpiter

*Gao en Ganímedes

*El cráter lunar Galilaei

*El cráter marciano Galilaei

*El asteroide (697) Galilea (nombrado en el 300º aniversario del descubrimiento de las lunas galileanas)

*El sistema de posicionamiento europeo Galileo

Pese a todo, en la actualidad siguen existiendo minúsculas minorías que sostienen que la tierra es el centro del universo y otras, más increíbles pero activas, que sostienen que la tierra es plana.

BIBLIOGRAFIA

https://fsspx.mx/es/galileo-galilei-y-la-iglesia

https://es.411answers.com/a/por-que-la-luna-no-tiene-atmosfera.html

Del libro The Library of Original Sources, volumen VI (1915

Scala/Art Resource, NY

Scripta super 4 libros Sententiarum (1507–1567)

Hans Küng , Los errores del magisterio de la Iglesia

Eudoxus of Cnidus. (2008). Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica.

Paul Feyerabend [1976]: Contra la opresión del método, Fráncfort, 1983.

E. Bloch, El principio de la esperanza, Fráncfort, 1959

Diez 10 Aportaciones de Nicolás Copérnico a la Ciencia y Sociedad

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/cual-es-la-teoria-de-los-dos-mundos-de-platon-412.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Teoría de los dos Mundos, Platón.

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/galileo/

I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei

Mariano Artigas, William R. Shea (2009). El caso Galileo. Mito y realidad

Cheraqui, Yves: Yo, Galileo, matemático y filósofo florentino que, frente a todos, tuvo la osadía de encararse con la verdad del firmamento (Jean-Michel Payet, il.; Luis Santos Gutiérrez, trad.). Madrid: Anaya, 1990. ISBN 84-207-3823-9

Finocchiaro, Maurice A. (2008). The Essential Galileo. Hackett Publishing.

Ortega y Gasset, José: En torno a Galileo (conferencias de 1933) en Obras completas, volumen V, 1951

Shea, William R.: Galileo en Roma: crónica de 500 días. Madrid: Encuentro, 2003

Shea, William R. (1983). La revolución intelectual de Galileo. Editorial Ariel.