Investigación y edición, José Luis Muñoz Pérez

Su nombre pintoresco la convirtió en una de las más famosas guerras que ha enfrentado México; es la más corta, la de menor trascendencia histórica y de la que menos conocen los mexicanos de hoy, más allá de los pasteles de los que todos hablan. Asomarnos a las circunstancias en que sucedió nos permiten echar un somero vistazo al México de entonces.

Fue la primera de las dos guerras que libró nuestro país con Francia. Consistió en ocho meses de bloqueo al puerto de Veracruz, a partir del 16 de abril de 1838; el bombardeo y toma del castillo-fortaleza de San Juan de Ulúa el 27 de noviembre, y el ataque el 5 de diciembre a la ciudad de Veracruz, en el que Santa Anna perdió una pierna y un dedo. Se resolvió el 9 de marzo de 1839, con la firma del Tratado de Paz, mediante la decisiva y trascendental intervención mediadora del ministro plenipotenciario de Inglaterra, Richard Pakenham, un diplomático de carrera que frecuentemente vestía de charro.

En total, fueron menos de 12 horas de fuego. Francia gastó mucho más dinero del que oficialmente obtuvo como “indemnización” y México perdió alrededor de 3 millones de pesos. El número de muertos estuvo lejos de llegar a 100 entre ambos bandos.

Apenas declarada la Independencia Nacional en 1821 el titular de la Regencia, Agustín de Iturbide -antes de ser nombrado Emperador- envió a su encargado de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, doctor José Manuel de Herrera, a la corte del rey Luis XVIII de Francia para gestionar el reconocimiento de la nueva nación.

El rey de la restauración de la monarquía -en 1814 después de la Revolución y del gobierno de Napoleón-, se negó por sus compromisos y alianza con España. Pero apenas muerto (el 16 de septiembre de 1824), y aun antes de ser coronado (el 10 de octubre de 1824) su hermano menor y sucesor Carlos X, Francia fue uno de los primeros países europeos que entraron en relaciones informales con México, y uno de los primeros en ordenar que fuesen admitidos en sus puertos los barcos mexicanos ondeando bandera propia, el 10 de octubre de 1824. Es de dudarse que hayan sido estas decisiones de alguno de los dos reyes y más bien debemos atribuirlas al Primer Ministro, el Conde Jean-Baptiste Guillaume Joseph de la Villele, quien ya había elaborado un visionario plan de negocios con Iberoamérica y aprovechó la transición entre ambos monarcas para decidir por sí mismo. En agosto de 1825 de la Villele aprobó, también por sus fueros, que se extendieran pasaportes a los iberoamericanos que quisieran viajar o establecerse en su país y, aunque no quiso nombrar cónsules propuso a los jóvenes estados intercambiar agentes comerciales. México había investido el 20 de enero de 1825 Ministro Plenipotenciario a Don Sebastián Camacho para negociar un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Inglaterra, lo que logró el 26 de diciembre de 1826, siendo el primer país europeo en reconocer nuestra independencia. Antes lo había hecho el presidente de Estados Unidos James Monroe en diciembre de 1822.

De la Villele y su ministro de relaciones exteriores, el barón Maxence de Dumas, temieron que el Tratado México-Británico resultara en detrimento del comercio francés y decidieron invitar a Camacho a visitar París. Camacho puso como condición que fuera recibido oficialmente como Plenipotenciario lo que Francia aceptó “honradamente”. El ministro mexicano albergó la esperanza de lograr el reconocimiento diplomático, pero de la Villele, vivamente interesado en el comercio con las naciones americanas, le explicó la “imposibilidad por sujeción del Pacto de Familia” entre los monarcas de su país y de España, ambos pertenecientes a la Casa de Bourbon. Como los dos lados estaban políticamente apremiados en el propósito, decidieron salvar los escollos de alguna manera. Dumas propuso firmar una “convención” con todas las provisiones de un Tratado, pero sin el título. Así, firmaron la Declaración Provisional del 9 de mayo de 1827. El documento acordaba el derecho de país más favorecido, la reciprocidad comercial y la protección de los ciudadanos de las dos naciones, libres del servicio militar y de préstamos forzosos. México se reservaba sólo el comercio de cabotaje. Camacho quedó muy satisfecho, pues la declaración significaba un reconocimiento de facto, que de mucho sirvió a México en sus finanzas y ante la comunidad internacional.

Aun sin relaciones diplomáticas formales, el panorama entre ambos países parecía apuntar a un futuro prometedor. Desde 1824 México era ya una República Constitucional, gobernada por el presidente Guadalupe Victoria. Su administración obtuvo empréstitos franceses -un sobresaliente beneficio del reconocimiento de facto- que le permitieron organizarse y comenzar a gobernar, en tanto una considerable cantidad de ciudadanos franceses viajaron a residir en México, para dedicarse mayoritariamente al comercio de ropa y telas, entre ellos los Derbez y los Arnaud, de larga decendencia.

Pero legalmente la Declaración del 9 de Mayo requería ser aprobada por el Congreso Mexicano, por obligación establecida tanto en la Constitución de 1821 como en la de 1824. Pese a haber servido de marco jurídico para los empréstitos, los congresistas se negaron a aprobar el acuerdo, objetando que a los franceses se les excluyera de los prestamos forzosos y se les permitiera sin limitaciones el comercio al menudeo. La negativa simplemente fue archivada y no se hizo del trámite ninguna comunicación formal al gobierno galo, un claro acto de omisión por indolencia. Se creyó que el gobierno francés ya no querría ratificarla y no se le dio continuidad alguna.

La presidencia de José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Felix, conocido con el nombre de Guadalupe Victoria, concluyó el 31 de marzo de 1829, y las cláusulas comerciales de la Declaración Provisional no autorizada seguían operando factualmente: el intercambio entre ambas naciones era intenso y dejaba jugosas rentas en la aduana de Veracruz. El fin de la presidencia de Guadalupe Victoria fue el inicio de una larga y tormentosa secuencia de anarquía y desastre gubernamental en México. En los siguientes meses de 1829 hubo otros 2 presidentes y un triunvirato a cargo del ejecutivo: Nicolás Bravo (1 de abril– 17 de diciembre), José María Bocanegra (17 de diciembre– 23 de diciembre) y Pedro Vélez – Luis Quintanar – Lucas Alamán, (23 de diciembre– 31 de diciembre ). El 1 de enero de 1830 asumió el poder ejecutivo Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante, un ex diputado y fervoroso centralista.

Al otro lado del Atlántico, el 30 de julio había estallado una “revolución liberal” en Francia que provocó el derrocamiento de Carlos X y puso en el trono a Luis Felipe de Orleans el 9 de agosto, quien fue rápidamente reconocido por todas las potencias europeas. Se estableció por primera vez una monarquía constitucional. El Rey ya no lo era de Francia por derecho divino, sino de los franceses por voluntad de ellos mismos. El derecho de la casa de Bourbon había quedado atrás y con él caducaba la obligación del Pacto de Familia con el rey de España. Sacudido el compromiso, el mes siguiente, septiembre de 1830, Francia reconoció la Independencia de México. Antes de concluir el año, ambas naciones abrieron legaciones diplomáticas residentes en las capitales respectivas y relanzaron su relación con la firme intención de establecer un tratado formal sobre la base del Acuerdo Provisional, pero entonces y sólo entonces afloró y vino a quedar claro que nunca había sido aprobado. Se procedió a negociar un verdadero acuerdo, pero surgieron los temas complicados: los prestamos forzosos, el servicio militar de los franceses avecindados en México y su derecho al comercio al menudeo que México insistía en poder cancelarlo cuando así lo considerara, sin explicación ni justificación mediante.

Bustamante gobernó en su primer período hasta el 13 de agosto de 1832 y a él le siguieron, en menos de 4 años, otras 12 presidencias incluyendo 4 veces Valentín Gómez Farías y otras 4 Antonio López de Santana, hasta que regresó Bustamante al poder el 27 de febrero de 1836. La inestabilidad y la ingobernabilidad no podían ser más trepidantes y aturdidoras. Millones de mexicanos perdieron la noción de quién gobernaba el país, pues los cambios eran más veloces que las comunicaciones. A cada cambio de gobierno le precedía una revuelta y era consuetudinario el alzamiento de decenas de “caudillos” y “revolucionarios”, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, con graves daños y perjuicios a la población, a la paz y a los negocios. Las asonadas atormentaban y devastaban a los poblados sin que hubiera autoridad responsable y las muy escasas finanzas públicas se agotaban en intentos de combatirlas.

En agosto de 1828 se realizaron las segundas elecciones para Presidente de la República. No votaban los ciudadanos, sino las legislaturas de los 19 estados, 2 sufragios por cada uno. Se emitieron 36 votos correspondientes a 18, pues el de Durango se abstuvo por no llegar sus diputados a un acuerdo. Los resultados favorecieron a Manuel Gómez Pedraza con once votos; le siguió Vicente Guerrero, quien obtuvo nueve, y el resto de los sufragios quedó distribuido entre Anastasio Bustamante, Ignacio Godoy y Melchor Múzquiz. Algunos líderes y caudillos no estuvieron de acuerdo con el resultado y decidieron desconocerlo, pues apoyaban a Vicente Guerrero. Santa Anna con amplio dominio de Veracruz se levantó en armas en su estado y reunió un ejército de considerables dimensiones. Por su parte, el general José María Lobato, residente en la capital, encabezó el 30 de noviembre el llamado Motín de la Acordada, que inició frente a la cárcel del mismo nombre, ubicada frente a la Alameda Central, en lo que es hoy la Avenida Juárez y se ubicaba entonces en las afueras de la ciudad. A Lobato se unió 2 dias más tarde el 5º. regimiento de infantería y el día 3 de diciembre publicaron una proclama desconociendo a Gómez Pedraza.

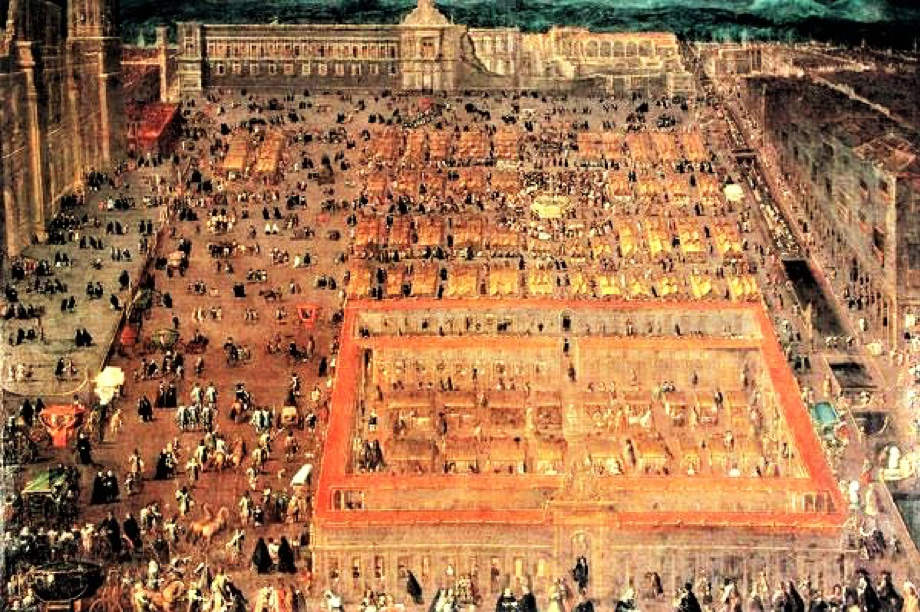

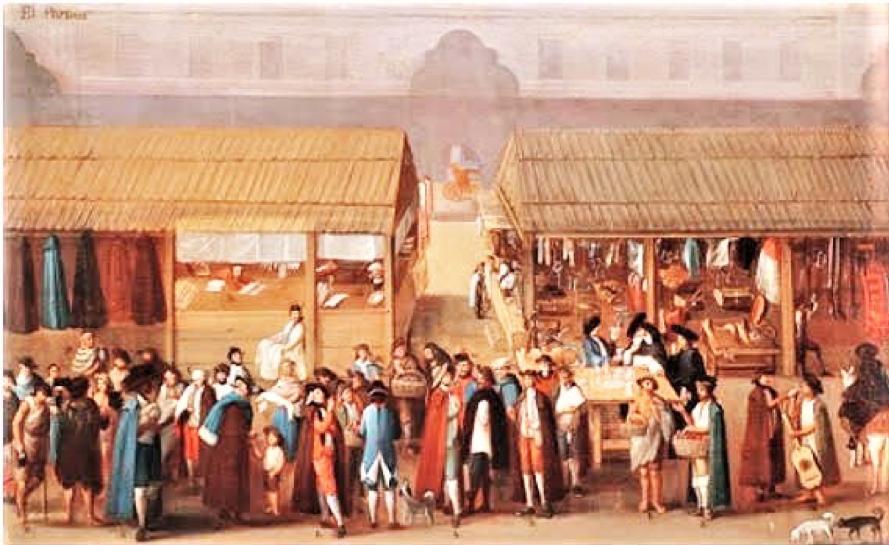

El 4 de diciembre de 1828, más de cinco mil personas unidas a la tropa rebelde y azuzadas por los oficiales al mando de Lobato se arrojaron sobre el mercado de El Parián para incendiarlo y saquearlo. Era el mercado más elegante del país, pues en él se albergaban los comercios más caros de la ciudad, que vendían las preciadas y lujosas mercancías que arribaban a México con el Galeón de Manila, también conocido como la Nao de China así como de distintos países de Europa, principalmente España, Inglaterra y Francia. Contaba con dos pisos y 130 locales. Se le llamó Parián porque así se nombraban ese tipo de mercados en Filipinas. Gente de las clases acomodadas de todo México acudía a comprar sedas, paños, perlas, muebles, perfumes, ropa, cosméticos, enconchados, lacas, piezas de carey o de plata, arcones y muchos otros productos que ofrecían los ricos comerciantes, mayoritariamente españoles pero también franceses. El saqueo duró toda la tarde y noche del 4 de diciembre, y una buena parte del día 5. Se dice que los hurtos ascendieron a 2 millones 500 mil pesos. Los reclamos de justicia por parte de los saqueados fueron inútiles.

A iniciar la década de los 30s comenzó en Asia una ola epidémica que recorrió el mundo. La bacteria responsable, la vibrio colerae, apareció en Calcuta matando en menos de una semana a veinte mil personas. Se le llama cólera porque los enfermos vomitaban bilis (cholé en griego). Se trasmitía vía fecal y oral, principalmente a través del agua y los alimentos contaminados por las heces fecales o el vómito de los contagiados. El cólera asiático se trasladó a Europa, y en Paris, la miseria y la podredumbre de las calles fueron campo fértil para su propagación. En México se reprodujeron informes de la Gazette Médicale del 26 de marzo de 1831 en el periódico mensual en francés, L’universel, y de ahí se elaboraron versiones en español para otras publicaciones, que horrorizaron a los lectores. Se daba a conocer que para Galeno el cólera era “Una oclusión intestinal severa y extremadamente dolorosa, que rápidamente vacía al paciente por diarrea, fiebre, convulsiones, vómito de excrementos y sangre, deshidratación, y muerte a las pocas horas, máximo 48, que solían ser mucho menos. En estado de agonía el rostro de la víctima adquiría un tono azul mortecino”. La reproducción de la Gazete describía con detalle el horror causado en la capital francesa. El nombre que recibió el síntoma postrero es cólico miserere. Los conocidos y parientes del enfermo se reunían a su alrededor para cantar el miserere (en latín “apiádate, ten piedad”), una plegaria para pedir a Dios no ya salvar al moribundo, sino suplicar a coro que se lo llevara cuanto antes.

El mal llegó a América debido a la rapidez y a la intensificación de los intercambios comerciales que se dieron con el siglo. En julio de 1832 atacó la ciudad de Nueva York, que en menos de una semana cifraba tres mil muertos.

De Nueva York pasó a Nagodoches, Texas, luego al condado de Brazos, en la costa texana que por entonces pertenecía al estado de Coahuila, donde a finales de 1832 ya había cobrado algunas muertes entre una colonia de anglosajones. La tarde del 24 de mayo de 1833 el jefe del cantón militar de Pueblo Viejo, en Tampico, envió un comunicado urgente al puerto de Veracruz anunciando la muerte por cólera morbo del soldado artillero Pedro Rivera. El joven de 27 años de edad resistió apenas 11 horas al contagio. Fue el primer mexicano víctima de la epidemia.

Ante la falta de sistemas de drenaje en la mayoría de las ciudades de México el excremento humano solía arrojarse a la calle. La inmundicia de todos los días era recogida más tarde por carretas tiradas por caballos o mulas. Ríos, arroyos, acueductos, pozos y acequias eran paradero fácil de la bacteria, lo mismo que mercados y puestos de comida. Y si bien la enfermedad cobraba al principio un mayor número de víctimas entre la población de los barrios miserables, una vez expandida no distinguía edad ni clases sociales.

Más tarde llegó a Campeche vía Cuba y posteriormente a San Luis Potosí y a Guanajuato. En el mes de julio de 1833, Querétaro había sido infestado a causa de la llegada de algunos sobrevivientes de la Hacienda del Jaral, provocando cientos de muertes. El 6 de agosto de 1833 se registró la primera víctima mortal de la Ciudad de México, una mujer de 32 años. A la semana siguiente tuvieron lugar las fiestas de Santa María La Redonda, organizadas por un entusiasta párroco de gran convocatoria popular, que desobedeció las medidas oficiales. La comida, la bebida y la falta de higiene, constituyeron un explosivo foco contaminante. Dos días después de concluidos los festejos se sepultaron en un lapso de 24 horas mil 200 cadáveres. La capital, presa del pánico, prácticamente se paralizó. Al igual que en otras poblaciones, se habilitaron rápidamente nuevos panteones.

Guillermo Prieto describe la tétrica situación: “… dejó imborrable impresión en mi espíritu la terrible invasión del cólera … las calles silenciosas y desiertas en que resonaban a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilio; las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad, la copiosa solicitud de médicos, sacerdotes y casas de caridad; las boticas apretadas de gente; los templos con las puertas abiertas de par en par con mil luces en los altares, la gente arrodillada con los brazos alzados y derramando lágrimas… A gran distancia, el chirrido lúgubre de carros que atravesaban llenos de cadáveres… ¡De cuantas escenas desgarradoras fui testigo! Aún recuerdo haber penetrado en una casa, por el barrio de la Lagunilla, que tendría como treinta cuartos, todos vacíos, con las puertas que cerraba y abría el viento, abandonados muebles y trastos… espantosa soledad y silencio …”

Las medidas que tomaron las autoridades sanitarias, incluyendo cuarentenas a las embarcaciones procedentes de otras naciones, parecían acertadas en ese momento, pero la atención del Gobierno era acaparada por los asuntos políticos y la población mayoritariamente las ignoró.

Continúa Prieto en sus memorias: “oía los nombres de Santa Anna y de Farías que ocupaban alternativamente el poder como dos empresarios de compañías teatrales, el uno con su comitiva de soldados balandrones e ignorantes, tahúres y agiotistas desaliñados, y el otro con algunos eminentes liberales, pero con su cauda de masones, de patrioteros anárquicos y de gente de acción que era un hormiguero de los demonios.”

A 1833 en México se le denominó el año del cólera . Abundaron las supersticiones: “tal la aurora boreal que en 1833 enrojeció el cielo e hizo a los ingenuos temer el castigo de Dios por las reformas de Don Valentín Gómez Farías…”.

Los obispos y los curas se daban vuelo anunciando el inminente flagelo divino, en castigo de las almas pecadoras, y a consecuencia de un gobierno que amenazaba con nuevas leyes para restarle al clero poder económico e influencia.

No me queda claro si fue en Guanajuato o en Queretaro: en un poblado llamado San Cástulo Xiluca se corrió la voz de que los franceses habían traído el cólera a México y que ellos eran inmunes. Podían contaminar sin ser víctimas, se afirmaba, mientras el párroco divulgó que las ideas liberales de Farias también procedían de Francia, algo relativamente cierto. En la región los muertos se contaban ya por cientos, quizá miles, tanto en la localidad como en el valle y las montañas. Allí vivía una familia francesa, compuesta por padre, madre, abuela, tres hijas y un niño. Un domingo de septiembre comenzaron a llegar a San Cástulo habitantes de diversos poblados que se conjuntaron en la iglesia, convocados para pedir al santo patrono su mediación para que se acabara “el castigo divino” a los mexicanos. Luego de celebrar la misa al salir fueron azuzados por alguien que las fuentes no identifican, pero de ahí, “una horda de campesinos muy ignorantes” acudieron armados a la casa de la infeliz familia francesa, los sacaron a golpes y los llevaron a la plaza donde a la vista de la congregación los degollaron a todos. No hubo siquiera un intento de castigar el horrendo crimen. Dos meses después en Atencingo, cinco comerciantes ambulantes franceses recién llegados a la región fueron linchados, también acusados de propagar el cólera.

El 6 de noviembre de 1836, la goleta Mary Jane zarpó de Nueva Orleans hacia Tampico, Tamaulipas, con cerca de 200 hombres al mando del general José Antonio Mexía Hernández. Algunos de ellos eran filibusteros -piratas que atacaban ciudades costeras- pero al parecer venían en la expedición como “soldados de fortuna” o mercenarios. Mexía, quizá nacido en Jalapa en 1800, o quizá en Cuba, hijo de mexicanos, había perdido a su padre y a su hermano mayor en la guerra de independencia. Siendo un adolescente huyó a los Estados Unidos donde aprendió bien a hablar y a escribir inglés. Regresó a México en 1822 y se empleó en el departamento de Coahuila y Texas como interprete oficial de la Nación Cherokee. Ahí conoció al gobernador José Félix Trespalacios quien lo ocupó en la Secretaría de Estado y fue cobrador de impuestos en la aduana de Tuxpan. Pronto se convirtió en gran secretario de la Gran Logia de los Albañiles del Rito de York y se hizo activo partidario de Antonio López de Santa Anna durante su postulación federalista. Se enlistó en el ejército y rápidamente escaló hasta ser ascendido a general de brigada, sin acumular méritos de campaña. Según México a Través de los Siglos, “el 22 de noviembre de 1836 se supo en México que el General Mexía al mando de 200 aventureros reclutados en Nueva Orleans habíase apoderado el día 16 del fortín llamado de Barradas -por aquel español que pretendió reconquistar a México desembarcando ahí-, en la Barrra de Tampico, y amenazado a la ciudad, que púsose en el acto en estado de defensa…los tampiqueños derrotaron a Mexía y su a compañero Peraza, que regresaron a Nueva Orleans en un buque extranjero del cual se apoderaron por la violencia, pues el que a Tampico los condujo habíalo desviado un fuerte norte. Treinta y dos de los aventureros que no pudieron escapar con Mexía fueron cogidos y fusilados como piratas…entre ellos hubo algunos franceses…”

Una tarde de 1832 soldados y oficiales de Antonio López de Santa Anna, arribaron a una elegante pastelería de Tacubaya, la ciudad más exclusiva del Valle de México, propiedad del robusto y butifárrico empresario francés de apellido Remontel, que había sido repostero de la corte francesa y atendía a clientela de la alta sociedad capitalina. Dispusieron los abusivos Santannistas a su antojo de abundante repostería y a la protesta del propietario lo sometieron, lo ataron y lo encerraron en la trastienda. Gozaron, destrozaron cristalería fina, caros espejos austriacos y anaqueles importados; devoraron buena parte de los pasteles producidos por la casa y se hurtaron en sacos de cuero todo lo que encontraron. Liberado luego por vecinos, el panadero Remontel acudió sumamente indignado ante la autoridad exigiendo justicia, pero simplemente fue ignorado. Nadie se iba a poner a perseguir a un pelotón de Santa Anna por el robo de unos pasteles, por más finos que fueran y deliciosos que estuvieran. El reclamo fue elevado por el representante del gobierno francés, que formalmente pidió una indemnización, pero en su gestión se le atravesó un cambio de gabinete.

A fines de la época virreinal en toda la Nueva España se sufría por la escasez de moneda fraccionaria. En los establecimientos comerciales muchas operaciones de menudeo simplemente no se podían hacer. No era posible comprar telas, enseres o víveres en cantidades por menos de un real simplemente porque no había con que dar “el cambio”.

Algunos ricos comerciantes solicitaron permiso para emitir su propia moneda a fin de dar solución al atolladero, que se denominaba “ahogo”. Depositaban en la hacienda pública “reservas” de 500 y hasta 800 pesos para respaldar sus emisiones. Así hubo “cuartillas” y “tlacos” con la firma y soporte de particulares que valían un cuarto y un octavo de real, respectivamente y permitían fluir el comercio minorista. Pero ya entrada la República, a partir de 1833 el “gobierno general” comenzó a utilizar las cuartillas para pagar a sus ejércitos. Llegó el tiempo en que superó “todos los límites concebibles la cantidad de circulante de cobre acuñada en la casa de Moneda de México”, algo cuyos efectos negativos comenzaron a resentirse por 1834 y cobraron tintes de auténtica gravedad en 1835. Había demasiadas cuartillas que simplemente no contaban con respaldo. No procedían sólo de los excesos del gobierno, o mejor dicho de los gobiernos -que se sucedían por trimestres y, a veces, por semanas-, sino que engordaban el volumen las que fabricaban “en modernas maquinitas”, pequeñas factorías clandestinas de acá y de acullá. En el gobierno de José Justo Corro (27 de febrero de 1836 al 19 de abril de 1837) la oleada se tornó en crisis. El 2 de marzo de 1836 Texas declaró su independencia y los requerimientos financieros del gobierno se multiplicaron. La guerra que se arrastraba desde el 2 de octubre de 1835 había exprimido las exiguas arcas y para junio de 1836, la casa de moneda había acuñado más cobre que en cualquier período anterior: 1 millón 122 mil 200 pesos, en su mayoría en cuartillas. A la par, la acuñación fraudulenta galopaba con inusitado vigor.

Así lo relató en sesión del congreso el diputado Tagle, presidente de la comisión de hacienda: entra, -la moneda falsa- en México, en cargas elaboradas fuera de la capital; en las ciudades, villas y aún aldeas más despreciables, se fabrica con escándalo y publicidad en aquellas pequeñas máquinas venidas de Norteamérica, y se elabora con tanta perfección que en nada se distingue de la de nuestra Casa de Moneda; no es esto lo peor, sino que han hecho a unas de las tiendas de comestibles, panaderías y plazas devolver a los compradores sus cuartillas, diciéndoles que son falsas, lo que ha producido una gran murmuración en el pueblo y en los soldados cuyo prest se paga en esta moneda, y como no tienen que comer blasfeman del gobierno y se teme una asonada de un momento a otro… Por estas razones, -dijo Tagle- pido que se admitan en todas las oficinas recaudadoras y pagadoras toda clase de cuartillas cuyo tipo y tamaño sea igual al de la Casa de Moneda”.

El diputado Anastasio Bustamante impugnó esta proposición que equivalía “a canonizar un crimen, cual es falsificación de la moneda” y obligaría a la nación a pagar cuatro o cinco millones de pesos en que se calculaba la circulación de moneda falsa. Refirió Bustamante “la desfachatez” con que se acuñaba no solo en las inmediaciones de la capital sino en esta misma, pues en el silencio de la noche oía golpes de volante en la casa contigua a la de su habitación. “En Cuautla, añadió, cuando alguien se presenta a cambiar plata por cobre, por quien primero pregunta es por el juez o por el comandante, pues cada uno tiene su fábrica”.

El 25 de febrero -dice México a Través de los Siglos- “la ciudad de Querétaro se vio, por esa abundancia amenazada de una segunda revolución, que el gobernador don Rafael Canalizo pudo cortar, mandando que se admitiesen las cuartillas por valor de un tlaco. El gobierno general desaprobó la alteración y le mandó presentarse en México a contestar los cargos que se le hacían. Canalizo obedeció la orden y en el camino sufrió el accidente de que se rompiese la diligencia que le conducía, porque entre la carga figuraban setenta y dos arrobas de cobre enviadas a México por el señor Rubio, comerciante de San Luis, quien, cual otros muchos, enviaba cargas de esta moneda a México donde aún no se había minorado su valor.

Pero , “resultado de sus repetidas conferencias y discusiones lo que habíase desaprobado a Canalizo hubo de hacerlo el Congreso, y el 9 de marzo expidió una ley reduciendo a tlacos las cuartillas en todo el país. Ese mismo día, en los momentos en que se publicaba por bando el decreto susodicho, los numerosos perjudicados con la reducción del valor de la moneda promovieron en la plaza de Armas un alboroto que se propagó en cortos instantes por todos los rumbos de la ciudad, y todas las puertas y todas las tiendas fueron con estrépito cerradas. La alarma continuó todo aquel día y creció en los siguientes, pues el disgusto también aumentaba por efecto de unos papeles que aparecieron en las esquinas, pegados sin saberse por quién, diciendo que el Congreso había reducido nuevamente las cuartillas a la mitad de un tlaco. Las masas insolentadas rodeaban en número inmenso los alrededores del palacio pidiendo que se les abriesen las puertas del congreso que en medio de aquel barullo buscaba una solución al trastorno, predominando sobre el temor de los más la opinión de Bustamante, Tagle, Michelena y otros que aconsejaban que la cámara no se sucediese de su dignidad doblegándose a la exigencia de la plebe… el Congreso levantó la función y los diputados hubieron de salir por las caballerizas del cuartel del palacio a la calle de Santa Teresa, para evitar a la multitud que pasaba de once mil personas. Una compañía de lanceros salió del cuartel del palacio a dispersar la muchedumbre, pero recibida a pedradas, necesitó hacer uso de sus armas en la esquina de las calles de Flamencos y del Puente de Palacio, causando algunos muertos… En la tarde del 11 se publicó un bando que prohibía toda reunión mayor de cinco individuos y ordenaba a los comerciantes tener abiertas sus tiendas y recibir la moneda de cobre por el valor que le dio la ley del día 9, es decir, un tlaco por cuartilla, so pena de doscientos pesos multa.

Entre los desórdenes cometidos por los amotinados tuvo que lamentarse la rotura de las vidrieras de los escaparates de la tienda llamada el “Tocador de las Damas” en la calle de Plateros, y las de la titulada “El Globo”, en la esquina de la calle de Palma; ambas propiedad de súbditos franceses. El congreso aprobó indemnizar a ambas tiendas, lo que nunca se materializó. En la sesión del 13 los diputados Villamil y Rivero, propusieron se indemnizase a todos los perjudicados en la reducción del valor del cobre, pero su propuesta fue rechazada”. Nadie fue procesado y mucho menos castigado por falsificar moneda, pese a que estaban plenamente identificados varios sitios donde se producía, como los famosos casos del juez y el comandante de Cuautla y decenas de otro.

Los cuatro casos, el de la familia degollada, el fusilamiento de los mercenarios, el saqueo de la pastelería, los destrozos en las vidrieras de las tiendas “El tocador de Damas” y “El Globo”, así como las pérdidas generadas a los ciudadanos franceses por la minusvalía decretada a las cuartillas de cobre, y otros, formarían parte de la serie de reclamos que años después Francia hizo a México exigiendo indemnización y justicia, como veremos adelante.

Al finalizar 1837, aún no se había podido concertar un tratado definitivo con Francia, pese a la firma de la convención en 1834. Francia se mostraba más exigente que ninguna otra nación al negociar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, y México se negaba a darle satisfacción. Además, Francia había revivido los reclamos por ofensas a sus súbditos, obteniendo tajantes negativas. Decepcionado, frustrado e irritado, el barón Antoine-Louis Deffaudis, representante francés, abandonó las negociaciones, solicitó su pasaporte al gobierno mexicano y dejó la ciudad de México el 29 de diciembre, con destino a Veracruz. El 15 de enero se embarcó en el buque francés Laerouse, fondeado en Sacrificios. Al embarcarse, la corbeta inglesa Rainbow, que se hallaba en el mismo fondeadero, le obsequió un saludo de 13 cañonazos, cortesía que mostraba implícitamente que los ingleses seguían de cerca los acontecimientos. Partió Deffaudis a La Habana, donde residía la Comandancia de las Fuerzas Navales Francesas del Caribe, pero pronto regresaría.

El 24 de diciembre el diario Oficial dio a conocer que por noticias particulares dignas de todo crédito se conocía la aproximación a las costas mexicanas de una flota francesa de guerra. Sin duda, tales “noticias particulares” procedieron de fuentes inglesas. El gobierno de Bustamante reaccionó rápido, ahora sí, solicitando al congreso autorización para “proporcionarse” hasta 8 millones de pesos mediante las hipotecas convenientes, dividiendo el empleo de los recursos en los gastos que exigiese la guerra de Texas -ya abandonada tras varios inútiles intentos- y las “necesidades de sostener vigorosamente la integridad del territorio de la República, “por cualquier punto que fuera atacada”.

El 6 de febrero de 1838 fondeó en Antón Lizardo una cuadrilla compuesta por una veintena de embarcaciones de la flota gala caribeña, y a los tres días pasó a la Isla de Sacrificios. Tal acción era ya, tácitamente, una amenaza que no podía ignorarse. Tan luego como se tuvo esta noticia en México Don Luis Gonzaga Cuevas Inclán que estaba encargado interinamente del Ministerio del Interior envió aviso a los gobernadores de los departamentos -ya no eran Estados, pues el régimen de Bustamante era centralista- encargándoles “dictasen todas las previsiones necesarias a fin de que, instruidos, los mexicanos no extravias en la opinión y cuidasen de prevenir cualquier exceso con respecto a los ciudadanos franceses”.

El gobierno de Bustamante se apresuró a solicitar explicaciones a la legación francesa sobre la amenazante presencia de la cuadrilla naval, pero pasaron 20 días sin obtener respuesta alguna. Hasta el día 26 llegó a la presidencia un comunicado dirigido al gobierno por el barón Deffaudis que contenía un “Ultimátum”. México debía pagar una indemnización sumada en 600 mil pesos -por primera ocasión expresada en tal dimensión- por daños y perjuicios causados a sus ciudadanos y por la negativa de hacerles justicia. También pedía castigo con cárcel a los jueces y funcionarios que se habían negado a atenderlos.

Esa noche el gobierno puso en conocimiento de las cámaras el sorprendente ultimátum e indicó su resolución de no contestar a él mientras permanecieran en Veracruz las fuerzas navales, “pues la dignidad nacional se lastimaba de que pudiera llegar a creerse que cualquier composición que en el asunto se hiciese hubiera sido dictada, no por la razón y la justicia sino por la presión de las tropas francesas o el temor a sus armas. Esta actitud fue aprobada por el Congreso y aplaudida por el concurso que llenaba las galerías. El 31 se publicaron por suplemento en el Diario el ultimátum y la decisión del ministerio y se circuló la noticia a los gobernadores excitando su celo y patriotismo y exhortando a los mexicanos a la unión, al cumplimiento de las leyes, y a la conservación de la tranquilidad pública”.

Tres eran las categorías generales en que dividió sus reclamaciones el barón Deffaudis en el ultimátum:

1.- Los saqueos y destrucción de propiedades durante los disturbios ya por parte del pueblo, ya por los partidos beligerantes , por ejemplo, saqueos del Parían en México, de Tehuantepec, de Oaxaca y de Orizaba y motín en México con motivo de la reducción del valor de la moneda de cobre y la afectación de esta medida al patrimonio de los franceses ajenos a sus causas. También se agregó el caso de la incautación de varios cerdos, bajo la acusación de estar enfermos de triquinosis, a un carnicero francés que en su denuncia ante las autoridades afirmó que en realidad los animales habían sido sacrificados y hechos carnitas y chicharrones en un festín de soldados del gobierno; así como el de un francés acusado de homicidio que permanecía en las mazmorras de San Juan de Ulua sin habérsele iniciado proceso, como en iguales condiciones había docenas de mexicanos en esa y en otras prisiones.

2.- Percepción violenta de préstamos forzosos que se calificaban contrarios tanto al derecho de gentes como a los tratados y no menos opuestos a la equidad natural por la injusta parcialidad de su repartición.

3.- Denegación de justicia, actos, decisiones o juicios de autoridades administrativas calificados por el barón de “ilegales e inicuos”.

A la primera categoría contestó el gobierno mexicano que “ni él ni la nación podían constituirse responsables de los daños y perjuicios causados en la guerra civil por los rebeldes sublevados contra su autoridad, con el declarado intento de destruirla. Cuando se le alegaron las concesiones de gobiernos europeos en casos semejantes, el de México respondió que si se habían tenido excepciones en países que contaban muchos años de paz y sobrados elementos para la represión para evitar trastornos de orden público, no era el caso de México que por desgracia había tenido que sufrir todos los males de la guerra civil y que el tesoro público no podría jamás hacer frente a tales erogaciones, que en caso de ser consentidas constituirían un golpe mortal a la tranquilidad y a la moral, pues la seguridad de la indemnización fomentaría las revueltas civiles, ofreciendo campo vasto para especular sobre el trastorno del orden”.

Dice Olavarría y Ferrari, autor del cuarto volumen de México a Través de los Siglos que “no consideró el gobierno que podría volvérsele el argumento, contestándole que una vez negado el derecho a indemnización los revolucionarios podrían a mansalva dedicarse a hacer fortuna despojando a extranjeros”. El gobierno mexicano creyó remediarlo todo proponiendo que la cuestión se sometiese al arbitraje de una tercera potencia -quizá pensando en Inglaterra- propuesta que Deffaudis calificó de irrisoria, pues según decía no se trataba de aquellas cuestiones ordinarias de doctrinas o de intereses en que puede hacer duda y transacción, sino de atentados contra la seguridad de personas y propiedades que jamás pueden dar lugar a un arbitraje, ni según el derecho internacional ni según el derecho privado. Así pues, ni los deberes ni la dignidad de Francia permitirían jamás dejar a merced de un tercero el cuidado de decidir si los despojos, la violencia y los asesinatos de que sus ciudadanos habían sido víctimas, serían o no objeto de reparaciones suficientes.

Agrega Olavarría que, ante la amenaza francesa, “El entusiasmo patriótico de la ciudad de Veracruz y de los pueblos de aquella costa se expresó espontáneamente por medio de manifestaciones enérgicas y de ofrecimientos genuinos y generosos. El patriotismo nacional estaba exaltado. En la capital y otras regiones varias personas ofrecieron sostener a su costa a uno o varios soldados destinados a combatir a los invasores y nos parece seguro que si aquella administración hubiese sido capaz de hacer algún sacrificio de poder en bien de la unión a que invitaba a todos sus compatriotas, si se hubiera sabido aprovechar aquel entusiasmo y el que más adelante mostró el pueblo para que se le armase y constituyese en cuerpos voluntarios, la campaña abierta por los franceses no habría sido ni tan breve ni tan desfavorable como para México lo fue, y alto hubiese podido quedar el honor de aquel gobierno, que ninguno alcanzó según se condujo en tan lamentable conflicto”.

Ciertamente, en el gobierno se discutió la posibilidad, pero por una parte se carecía de armas y de dinero para adquirirlas y por otra se evaluó la eventualidad de que el pueblo armado se insubordinara contra el centralismo. En ese tenor, se optó por recurrir sólo a la propaganda para aprovechar el sentimiento nacional procurando unidad en torno al gobierno, que se felicitaba de que sus tropas y autoridades habían sofocado un motín en Autlán de Jalisco ; de que el coronel Armijo pronto tendría pacificado al nuevamente rebelde departamento de Nuevo México, de que Gordiano Guzmán había sufrido una derrota en Tingüindín, y otra semejante Olarte en Tuxpan…

Lo cierto es que por todas partes brotaban el descontento y los levantamientos. En Sonora Leonel Gándara, en Chiapas José Manuel Gutiérrez, etcétera, etcétera. La mudanzas de secretarios eran continuas; en el gabinete no existían ni acuerdo ni uniformidad . El 22 de marzo renunció el secretario del interior José Antonio Romero. La petición de ayuda al clero, que decía apoyar al gobierno de Bustamante, para que aportara de sus caudales y ayudara a conseguir entre los fieles adinerados un préstamo de 6 millones de pesos que estaba facultado a negociar el Banco de Amortización, obtuvo como única respuesta trasladar a México el día 17 a la Virgen de los Remedios y hacerle fastuoso recibimiento en las iglesias de monjas.

Los días 2 y 4 de abril el congreso expidió sendos decretos concediendo amnistía por los delitos políticos cometidos desde el 2 de mayo de 1835 y llamó al ejército a cuantos de él hubiesen desertado , sobre la base del perdón y olvido. Ningún resultado dieron. Los cabecillas de las insurrecciones mostraron que no las iniciaron buscando medro personal, sino un cambio de gobierno y de sistema en aras de un bien nacional. En resumen, el gobierno se distraía en medidas inútiles y asumía la política del avestruz, sin maniobrar para desactivar la amenaza francesa.

Deffaudis había señalado el 15 de abril como fecha última para dar respuesta satisfactoria a su ultimátum, advirtiendo que si no se contestaba favorablemente pondría el devenir de las cosas en manos de Monsieur Bazoche, comandante de la fuerza naval. Bustamante no varió su “postura de dignidad”, como si esa supuesta dignidad fuera una real barrera defensiva, y el 16 Bazoche declaró bloqueados los puertos de la República -en los hechos sólo Veracruz- y dijo que lo hacía de un modo “amistoso”, pues permitiría a los pescadores mexicanos laborar sin interrupción ninguna. También comunicó que por lo pronto no habría otra hostilidad, pues “la Francia confiada en su buen derecho no quería desde luego aniquilar a México con el peso de su poder”.

El gobierno mexicano se limitó a emitir un comunicado garantizando la seguridad de la legación francesa y la de los ciudadanos franceses en el país y sus propiedades. Igualmente, sostenía que en relación con las reclamaciones ninguna violación de tratados existía, pues no debían considerarse como tales las “declaraciones provisionales” de 1827 ni la de 1830, lo cual no formaba en ningún párrafo parte del Ultimátum. El encargado de la legación Monsieur de Lisle pidió sus pasaportes y salió de la República el 1 de mayo, abordando un buque francés. Ese mismo día se supo que entre los franceses llegados a la costa mexicana a bordo de la nave de mando se encontraba el joven príncipe de Joinville, de sólo 19 años de edad, tercer hijo varón del Rey Luis Felipe y de su esposa la reina Marie Amelie de Borbón-Dos Sicilias.

Poco se sabe y mucho menos se vincula en México el hecho de que el 28 de marzo de ese mismo 1838 los franceses habían bloqueado el puerto de Buenos Aires y toda la boca del Mar del Plata, -la desembocadura fluvial más grande del mundo, de 360 kilómetros en su parte más ancha-. La razón, la negativa de la Confederación Argentina a eximir a los franceses radicados en su territorio de la obligación de prestar servicio militar, exigida reiteradamente por la legación gala. Juan Ramón Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y a la sazón líder máximo de la Confederación, resistió durante dos años tanto al bloqueo como a los embates del representante principal de Francia, Luis Felipe de Orleáns, emparentado con la familia real. Rosas resintió el descontento de los porteños argentinos y de Uruguay, que proponían ceder, y el financiamiento y aliento de Orleans a sus opositores, pese a lo cual durante los dos años del bloqueo no pudo ser derrocado. Un grupo de exilados que habían sido jefes de la Guerra de la Independencia, bajo las órdenes del San Martín, regresaron del exterior y se pusieron a las órdenes de Rosas. Es el caso de los generales Soler, Lamadrid, y Espinosa, que en el exilio en Montevideo supieron ver el peligro de la invasión francesa. En 1840 finalizó el bloqueo sin que Francia se saliera con la suya.

El sentido común y la lógica aplicada a la política exterior francesa obligan a suponer que la decisión de Buenos Aires impulsó la tomada para con México. En ambos casos fue argumento central el de la obligación del servicio militar a los ciudadanos de origen galo asentados en sendos países americanos. Ciertamente, destacan dos notas diferenciantes: el gobierno bonaerense, aunque acosado por opositores, era fuerte y no enfrentaba sublevaciones armadas; y acá se reunieron otros agravios a la lista de reclamos. En una carta fechada en abril de 1838, el vicecónsul francés en Buenos Aires, Aimé Roger, hace explícito el propósito de su país, sin dejar espacio para dudas: “…infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar, para que las Américas reconociesen su poder como potencia…”

El príncipe de Joinville fue educado desde los 13 años en la Armée Royale, de donde se graduó como teniente en 1836. A fines del año siguiente se trasladó a las Antillas, donde Francia tenía destacamentada su flota de América. En 1840 se le confió el encargo de llevar los restos de Napoleón Bonaparte desde Santa Elena a Francia. Se casó el 1 de mayo de 1843 en Río de Janeiro, con Francisca de Braganza y Austria, princesa imperial del Brasil, hija del emperador Pedro I de Brasil y rey IV de Portugal y de María Leopoldina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria, por lo tanto hermana del emperador Pedro II de Brasil, de quien, consecuentemente el joven príncipe era cuñado. En 1844 dirigió las operaciones navales en la costa de Marruecos, bombardeando Tánger y ocupando Mogador, acción que le valió el grado de vicealmirante. Llegó a ocupar el más alto rango en la marina francesa y la historia lo ubica como uno de los grandes militares navales de Francia. En el bloqueo a Veracruz desempeñó su primera participación en una guerra. Joinville es una comuna del noreste de Francia, que en este caso se aplica como gentilicio de linaje, y que implica jurisdicción sobre su territorio.

Según un artículo publicado en Le Journal de Paris, el 11 de agosto de 1838, con informes de los viajantes del bergantín francés Coracero, a dos meses de iniciado el bloqueo a Veracruz treinta embarcaciones habían sido rechazadas y por sus cargamentos era fácil calcular que las pérdidas de los mexicanos rebasaban ya un millón novecientos mil francos.

En los últimos días de abril y principios de mayo las armas del gobierno de Bustamante obtuvieron diferentes triunfos sobre sublevados de distintas localidades como Mazatlán, Culiacán, Zamora, y las afueras de Morelia. Esperando conquistarse la adhesión de las clases altas, Bustamante presumió que le sobraban elementos para domeñar a los rebeldes, pero en realidad los hombres del dinero se inclinaron a creer que la torpeza administrativa del presidente era lo que había dado creces a las sublevaciones. Lo cierto es que consiguió también pacificar Sonora por medio del gobernador Manuel Gándara y concluir la rebelión en Chiapas encabezada por José Miguel Gutiérrez quien fue muerto en la sangrienta batalla de Capoya. Pero en lo referente al bloqueo francés no había nada qué festejar. El presidente declaró que “las hostilidades habrían debido justificar las represalias más severas, más el gobierno, después de haber dejado bien puesto el honor nacional no ha encontrado inconveniente en excitar con su generosa moderación al gabinete de Francia para que adopte otra conducta conciliable con el decoro e intereses de los dos países”.

En otras palabras, se confesaba paralizado, sujeto a la conmiseración del agresor y carente de estrategia diplomática alguna. En los hechos, las “represalias” no habían sido ni severas ni suaves.

Cuando inició el bloqueo a Veracruz, Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón se encontraba refugiado y arrumbado en su hacienda de Manga de Clavo lamiéndose las heridas y el desprestigio que le causó su rendición y la firma del reconocimiento de la Independencia de Texas, en el Puerto de Velasco el 14 de Mayo de 1836, -que el gobierno de México rechazó con el válido argumento de que un general prisionero carece de facultades para una decisión de tal magnitud. (https://tlamatqui.blogspot.com/2013/05/tratados-de-velasco-14-de-mayo-de-1836.html)

Santa Anna había regresado a fines del año anterior a Veracruz a bordo del USS Pionner de su viaje forzado a Washington a donde fue llevado aún prisionero de facto para entrevistarse con el Presidente Jackson, quien intentó infructuosamente mover la frontera común. Un resorte impulsado por su adiestrado olfato en el oportunismo lo hizo intuir en su letargo que el desafío francés le venía como anillo al dedo. Presto, se puso manos a la obra. Reunió un pequeño grupo y lo desplazó a las cercanías del puerto para ver más de cerca los acontecimientos, e infiltró espías cercanos al general Manuel Rincón, comandante en Jefe del Departamento de Veracruz.

El gobierno habilitó para el comercio extranjero los puertos de Alvarado, Tuxpan, Cabo Rojo, Soto la Marina, e Isla del Carmen en el Golfo, que sorprendentemente no contaban con autorización para recibir importaciones. Los mismo hizo con Huatulco y Manzanillo, buscando con ello una compensación a los derechos que había dejado de percibir en Veracruz, puerto que lucía desolado, pues los bloqueadores apresaban cuantas embarcaciones desinformadas intentaban penetrar en él, reteniéndolas con todo su cargamento.

El periódico L´Universel , capitalino en francés, publicó una carta firmada por el cónsul en Veracruz, Mounsier Gloux, expresando su enorme complacencia por la desastrosa situación en que se encontraba el puerto y por la invicta actuación de las tropas francesas que interceptaban los navíos mercantes. El gobierno reaccionó de inmediato y el 15 de mayo le entregó su pasaporte, lo cual equivalía a que debía abandonar el país. Gloux se quejó de que la medida hubiese sido tomada sin verificar si fue él o no el autor de dicha carta, insinuando que no, pero respondió que se embarcaría de cualquier manera en la escuadra para no exponer a un cónsul de su nación “a un atropello de gentes mal instruidas en los procedimientos diplomáticos”.

En su discurso al cerrar el período del congreso Bustamante volvió a mencionar el bloqueo: “No podré asegurar cuál será el término de estas lamentables diferencias pero si protesto que será digno de la nación mexicana”.

Por lo que respecta al frente norte, dijo: Tengo el más vivo sentimiento de no poder anunciaros que la campaña de Texas se haya abierto de nuevo, pero vuestra sabiduría calificará si ha sido posible al gobierno allanar las dificultades”.

Es decir, el tema Texas había caído en el abandono, afirmando el triunfo de los separatistas y confirmando la razón que tuvo el expresidente Nicolás Bravo al renunciar a la jefatura de un ejército que carecía de lo más mínimo para cumplir la misión que el gobierno le solicitaba. Por cierto, a esas fechas dicho ejército llevaba ya tres meses sin paga al igual que los empleados del gobierno.

Para subvenir las nuevas urgencias, el 13 de julio el congreso emitió una autorización para imponer “en clase de arbitrio extraordinario” una contribución por 4 millones de pesos.

Cinco días después, 18 de julio, el congreso dio una nueva autorización al gobierno para negociar otro préstamo por 2 millones de pesos, “con el principal objeto de atender a la defensa de los departamentos litorales de la República contra cualquier agresión extranjera”.

Como algo había que celebrar, un mes después se autorizó la traslación desde la modesta tumba en el atrio de la iglesia de San Antonio de la Villa de Padilla, Tamaulipas, -donde fue pasado por las armas el 19 de julio de 1824- a la Ciudad de México, de los restos “del Héroe de Iguala” -cuidándose de no llamarle Consumador de la Independencia Nacional- Don Agustín de Iturbide.

“Decíase que los honores que a la ilustre víctima se rindiesen excitaría el patriotismo del pueblo, recordándole sus grandes hombres y pasados triunfos”.

El congreso que lo derrocó, que lo declaró traidor y lo condenó al destierro y a la muerte ahora se amparaba en su memoria para implorar el nacionalismo popular.

Ya había Santa Anna emitido un decreto en el mismo sentido en 1833, pero por la misma polarización que ha llevado siempre a México al desastre desde su independencia, no llegó a ejecutarse. Se propuso con elemental sentido común que la ceremonia coincidiera con el 27 de septiembre, día de la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la capital mexicana 14 años antes, pero no se reunieron a tiempo los fondos necesarios.

El gobernador de Tamaulipas José Antonio Quintero, procedió a formalizar solemnemente la ceremonia de sustraer los despojos del Emperador -fusilado ahí el 19 de julio de 1824- ante la presencia de parroquianos, curas, jueces, soldados y todas las autoridades residentes, la mañana del 22 de agosto de 1838. Encontraron su osamenta sobre una gran loza pétrea, sin caja, precisamente junto a la del general insurgente Manuel Mier y Terán, quien se suicidó el 3 de julio de 1832 con su propia espada en la misma casa donde Iturbide pasó las últimas horas, atormentado por su fracaso en el intento de recuperar Tampico de manos de sublevados comandados por el General Moctezuma. Mier había dejado por escrito la orden de que se le enterrara junto a Iturbide.

Relata don José Ramón Pacheco que los huesos del emperador estaban cubiertos por pedazos de una levita de paño morado, bordada de trenzas de seda negra, junto a unos tirantes de seda blanca, una hebilla y trozos de camisa de olanes perforada por las balas, igual que el cráneo. Fueron introducidos en una caja de lata y trasladados por dos voluntarios a la capilla de San Antonio bajo vigilancia del Coronel Juan Nepomuceno Cuevas. En el altar los esperaba el cura Eulalio de la Merced Trujillo y Mata, dispuesto a entonar un canto de responso. Ese mismo día, el gobernador Quintero entregó al Teniente Pedro Arcadio Cantón las reliquias, dentro de la misma caja -forrada con paño negro, guarnecida de galón de oro y cerradura de hierro- enumeradas en un inventario: “Dos huesos al parecer femorales, dos tibias, dos dichos de antebrazo, dos idem de brazo, cuatro piezas más que no se clasifican, dos idem de homóplato, dos idem de cadera, dos idem que parecen de esternón, seis pedazos de cráneo, un idem de mandíbula superior, un idem de mandíbula inferior, una parte superior de la espina, ciento nueve fragmentos, entre costillas, apondiles, un pedazo de género bordado, una hebilla de tirante”. El resto de la osamenta, pasaron sus piezas en calidad de reliquias a manos de Marcial Guerra, Coronel Manuel Reyes Veramendi y otros vecinos de Padilla .

Cobra para mi especial interés este inventario firmado por el gobernador, su receptor y trasladante, más el cura y el comandante de Padilla, porque en muchas ocasiones he leído, como en México a Través de los Siglos y otros libros de prestigio, llamar “cenizas” a los restos de Iturbide. De haber existido algunas, no fueron incluidas en la urna que llegó hasta la catedral metropolitana el 26 de octubre, luego de una larga travesía de 200 leguas -unos mil kilómetros- pasando por diversas ciudades donde invariablemente recibió homenajes parecidos a los de un santo.

Mientras los restos de Iturbide viajaban a México en lenta procesión, el 7 de septiembre, a fin de dar contento a quienes habían mostrado su disgusto por la autorización del gobierno para que regresara del exilio a México el líder de los liberales Valentín Gómez Farías, Bustamante ordenó detenerlo y enviarlo a prisión, junto a otros 5 prominentes seguidores de la misma causa. Pesaron en su contra las acusaciones de haber denunciado al gobierno “por los malos juicios que de la constitución hacía”. Para colmo, puso a Gómez Farías y a Don José María Alpuche bajo custodia de los frailes de Santo Domingo, una de las principales fuentes radiantes del odio contra los liberales.

Ese septiembre el gobierno de Francia asestó un duro golpe al mexicano, sin disparar ni un tiro ni mediar advertencia: Otorgó su reconocimiento a Texas como nación independiente siguiendo lo hecho por los Estados Unidos exactamente un año antes. La “pérdida” de Texas era un hecho consumado e irreversible, no de entonces sino de mucho tiempo atrás. Inglaterra, a pesar de estar convencido de que no habría otra salida, aun se resistió dos años a dar el mismo paso. Pero no tenía duda de que México no recuperaría, no podía recuperar ese enorme territorio. Así lo dejaba claro el ministro británico Richard Pakenham en una carta al Foreign Office el 1 de julio de 1836, en la que decía textualmente: “ningún esfuerzo que pueda hacer este país será suficiente para anexar de nuevo a Texas a la República Mexicana… tras los eventos presentes sería imposible para México mantener a Texas dentro de sus posesiones, al hallarse más allá de su poder”.

Por fin llegaron los restos de Iturbide a la capital, precisamente al templo de San Francisco. La historiadora María Elena Vázquez Mantecón escribe:

«Ese día (24 de octubre), desde temprano, sonaron cada cuarto de hora las campanas de muchas iglesias y tronaron los disparos de la artillería, que continuarían después cada hora hasta el día 26 que saldrían a su destino en Catedral. Durante estos dos días y fracción que los restos estuvieron con los padres franciscanos, se dijeron más de cien misas, algunas de réquiem -tanto en los altares laterales como en el principal- en un escenario elegantemente arreglado en el que sobresalían, sobre el lienzo negro que cubría el fondo, el verde, el blanco y el rojo de las banderas trigarantes que enmarcaban el catafalco y la enorme cantidad de velas encendidas que confundían su humo con el que salía de cuatro jarrones de plata maciza que hicieron las veces de perfumeros… «La procesión de las cenizas a la metropolitana empezó a las once de la mañana y fue muy suntuosa […] todo el trayecto se cubrió con la vela o toldo que se usaba en la fiesta de Corpus y participó tanta gente en el desfile que cuando los primeros llegaron a las puertas del templo, los últimos todavía no salían de San Francisco […] los que desfilaron iban vestidos a todo lujo: militares, escuelas, cofradías, terceras órdenes, comunidades religiosas, clero, parroquias, cabildo metropolitano […] la urna fue puesta en un carro enlutado con terciopelo negro, adornado con penachos cuyas plumas eran de los colores de la bandera mexicana. Jalaban el carro seis caballos negros cubiertos hasta el suelo de paño del mismo color […] en la tarde tuvo lugar un solemne acto fúnebre con misa, responsos y una oración toda en latín […] las exequias formales fueron al día siguiente -27 de octubre- con la asistencia de las principales autoridades políticas del país […] al final, pasaron la urna a la capilla de San Felipe de Jesús donde se le construirá un altar que los ha albergado hasta nuestros días».

Por cierto y entre paréntesis, el entonces presidente Bustamante dispuso que su corazón fuera colocado en la misma urna en la que están los huesos de Iturbide y así fue.

En eso ocupaba la atención la sociedad mexicana, mientras el bloqueo de Veracruz parecía no existir, salvo por las mermas que la operación de las aduanas significaba para el erario nacional, sin duda su principal fuente de ingresos.

Los franceses se mostraron más interesados en destrabar el conflicto: El 26 de octubre llegó a Sacrificios el contraalmirante francés Charles Baudin quien el 28 mandó al oficial Led Ray con pliego para el gobierno anunciándole estar investido de plenas facultades para tratar el conflicto. Llegó a la capital el 1 de noviembre y regresó a Veracruz el 4, con la respuesta de que el gobierno de México estaba dispuesto a admitir negociaciones y nombrar plenipotenciario. El 11 se recibió una nota de Baudin diciendo que estaba dispuesto a trasladarse a jalapa para iniciar pláticas y el 14 salió de México a esa ciudad investido con suficiente autoridad Don Luis Gonzaga Cuevas. Iniciaron conferencias el 17. Francia insistía en el pago de los 600 mil pesos aplicable a resarcir a sus súbditos de los daños sufridos durante los disturbios y ofrecía retirar sus fuerzas de inmediato al ser aceptadas las condiciones y serían devueltos cuantos buques y cargamentos se hubieran apresado durante el bloqueo sin poder hacer reclamaciones por los deterioros sufridos. En principio, México se mostró de acuerdo en hacer un pago de 600 mil pesos, pero sin aceptar el motivo que Francia reclamaba y sugirió que se le diera un giro diferente al concepto. Francia renunció a la destitución de jueces y militares, quedando a cargo de las autoridades mexicanas el castigo por haber “negado justicia a los súbditos del Rey Luis Felipe”. Pero Baudin añadió la petición de un millón de pesos como indemnización por los gastos incurridos por Francia en el bloqueo; y que la indemnización de los 600 mil pesos fuese no extraordinaria ni disfrazada sino formal. Quería que su reclamo quedara explícitamente satisfecho. Más aun, el tema del comercio al menudeo, que el gobierno de México se reservaba como derecho de impedir su ejercicio a los franceses cuando así lo considerara, siguió siendo motivo que impedía conciliar, igual que el de los préstamos forzosos y el que no se les obligaría a tomar las armas. Como no avanzaron en ningún acuerdo, el 19 avisó Baudin que el 21 regresaría a Veracruz como así fue y se embarcó el 22. Baudin comunicó que esperaría hasta el 27 y que de no recibir respuesta satisfactoria iniciaría hostilidades.

Baudin otorgaba un término de 10 días para que el acuerdo le fuera entregado debidamente autorizado por el congreso y signado por el Presidente de la República, o de lo contrario ya no tendría efecto. El canje de las gratificaciones se haría en Paris en el término de 4 meses.

La guerra se juzgó inevitable y los habitantes de Veracruz comenzaron a abandonar la ciudad. A las 9 de la mañana del 27 de noviembre llegó en manos de dos enviados la respuesta del ministerio negándose a aceptar la propuesta de Baudin y “recomendando a su consideración las familias infelices de la plaza que halagadas con la esperanza de un avenimiento o por falta de recursos no habían salido aun de ella”.

Cuando los oficiales mexicanos Valle y Diaz Mirón entregaron a Baudin el comunicado, a bordo de la fragata Nereida , capitana de la escuadra, ésta ya navegaba remolcada por un vapor para situarse en posición de atasque a San Juan de Ulua. “Hallábanse acoderadas una fragata, dos bombarderas y la corbeta Criolla, al mando del príncipe Joinville”, quien ansiaba comandar su primer acto de guerra.

A las 11 volvió a puerto un bote que había despachado el vicecónsul inglés con un pliego que para Baudin le remitió el ministro de Gran Bretaña; de regreso, el almirante avisaba al vicecónsul que dentro de una hora rompería fuego. Los oficiales mexicanos aun estaban a bordo.

Bazoche y su estado mayor habían detectado con sapiencia que el fuerte de San Juan de Ulua, situado en una roca que sale al mar a 5 kilómetros de tierra firme, es de “casi imposible acceso” por tener que seguir la escuadra la sinuosidades de un canal muy estrecho, coronado a derecha e izquierda, de rocas que no solamente podrían comprometer el resultado y la seguridad de la tripulación al encallar uno o más de sus buques. El análisis quedó asentado en actas firmadas. Y se acordó que para hacer eficaz el ataque era menester tomar posiciones muy específicas.

Tanto los comandantes de Ulua como del baluarte de Santiago advirtieron los desplazamientos de las embarcaciones francesas y su cómodo y libre posicionamiento. Le participaron su observación al general Manuel Rincón jefe superior de Veracruz, pidiéndole autorización inmediata para hacer fuego. Rincón les contestó que se abstuviesen de ello hasta el regreso de los parlamentarios La orden superior era, además, que por ningún motivo fuese México el primero en quebrantar la paz. “Su desobediencia a estas ordenes pudo haber modificado la suerte de México en aquel desastre… hoy honraríamos su memoria -dice Olvarría y Ferrari- … De hecho, los movimientos de línea de la escuadra francesa tomando posición de combate podían y debían ser considerados como un rompimiento de aquella dañosa y mal simulada paz …”

Después de la una, cuando los marinos mexicanos capciosamente detenidos en el Nereida no regresaban aun al puerto, los bergantines hamburgués y belga, el paquete inglés y una goleta americana que ahí fondeaban levaron anclas y se hicieron a la vela retirándose de aquellas aguas que el almirante ya dominaba…

A las 2 y media rompieron sus fuegos cuatro fragatas, una corbeta y un bergantín que se habían posicionado a su antojo por el este y el nordeste además de otra fragata, dos corbetas y dos vapores que variaban su posición según les acomodaba … Apenas habían descendido del Nereida los enviados mexicanos -que pudieron dar por cumplida su misión en tan sólo 5 minutos, pero fueron largamente utilizados- se escuchó el primer cañonazo obligándolos a atravesar la bahía entre un diluvio de balas… A las 3 pusieron pie en tierra.

Sobra decir que ni Ulúa ni Veracruz estaban equipados para enfrentar a la escuadra francesa. Con la poca gente y armas disponibles, el general Antonio Gaona, su comandante, condujo por cuatro horas y media una heroica defensa del castillo. Tras su captura, firmó el 28 de noviembre las Capitulaciones de Ulúa y el general Manuel Rincón, jefe de la plaza de Veracruz, una convención similar respecto a la ciudad.

Santa Anna envió de inmediato un mensaje a Bustamante suplicándole encarecidamente su autorización para ir “de nuevo en defensa de la Patria”, sin pedir nada a cambio para su modesto pero decidido ejército compuesto de patriotas, salvo una rápida respuesta “dada la gravedad de los acontecimientos”.

El comandante Gaona pinta así cuál era el estado del frente al dar inicio la acción en su parte oficial al General Rincón:

“V. E. conoce muy bien que la defensa de la fortaleza de Ulúa consiste exclusivamente en artillería, tanto más cuanto se esperaba que el ataque se esperaba por la misma arma y de un calibre superior…Convencido de esto he manifestado a V. E. varias veces el mal estado en que se hallaban nuestras piezas, especialmente en sus montajes; la escasez de municiones para mantener un fuego sostenido de piezas de grueso calibre que consumen mucha pólvora; la falta de espeques y demás útiles de batería, de que era necesario tener un repuesto para reemplazar los muchos que se inutilizan en combate. V. E. con el empeño que era consiguiente mandó facilitarme lo que pudo reunir en esa ciudad, pero no era bastante , pues no contaba ni aun con lo indispensable para las piezas montadas. En tal situación no me quedaba otro arbitrio que reducirme a lo que había y esperar el resultado fatal de una defensa, que sin los elementos necesarios, aunque fuera honrosa, no podía dar gloria a las armas de la República”

Dos días después de las Capitulaciones, cuando todavía no se apagaba el fuego en Ulúa, el gobierno de Anastasio Bustamante desaprobó furioso ambos acuerdos, declaró por Bando Solemne el Estado de Guerra con Francia y dio el mando de Veracruz “al General Antonio López de Santa Anna”. Este recibió su nombramiento en la noche del 3 de diciembre y de inmediato condenó la rendición de Gaona y de Rincón.

En siete meses de bloqueo Bustamante se había desentendido de dotar al “fuerte” de los mínimos enseres, aun cuando había solicitado y obtenido autorización del congreso para adquirir 9 millones de pesos en préstamos, que teóricamente se destinarían a “defender la integridad del territorio”, de los cuales no usó uno solo en ese efecto, pero “muy dignamente” de un plumazo mandó someter a consejo de guerra a Gaona y a Rincón.

La declaración de guerra fue, sin embargo, muy celebrada y recibida con gran regocijo público. La muchedumbre reunida en la Plaza de la Constitución de la capital, a gritos eufóricos exigía rifles o cualquier arma para irse contra los franceses. Mucha gente se quería enrolar, pero el gobierno contuvo el furor. El presidente emitió otro bando que decretaba la expulsión de los ciudadanos franceses, quienes ya habían comenzado a salir de Ciudad de México. Sin embargo, en Veracruz no era obligatoria su partida, sino voluntaria, y se dispusieron el bergantín hamburgués Emma y el belga Wind-Hand para quienes quisieran zarpar.

Como Inglaterra había ofrecido su mediación, Baudin comunicó que su gobierno no la aceptaba.

“¡Merde!”, dicen que fue el grito de Baudin cuando se enteró de la declaración de guerra; su primera reacción de cólera se convirtió en sorpresa porque era lo que menos esperaba, máxime cuando ya surcaban el océano las noticias de la rendición que con gran orgullo había redactado de su puño y letra.

Para entonces, Santa Anna había llegado al puerto como comandante. En la noche se entrevistó con el vicecónsul inglés. Este le contó que estuvo con el contraalmirante, quien le encargó que le dijera que no tenía intención de atacar la plaza, a menos que se le obligase a ello como represalia.

No obstante, Santa Anna hizo lo que sabía hacer; limó las asperezas que habían raspado su relación con el general Mariano Arista, le dio instrucciones de posicionarse en el cuartel del oeste e instruyó la defensa del ubicado al este. Con una gran autosuficiencia comunicó a los enviados franceses que quedaba abierto un parlamento hasta las ocho de la mañana del 5 de diciembre.

Pero el 4 de diciembre Baudin ordenó el desembarco de tropas en Veracruz para el día siguiente, a las 5 de la mañana, con propósitos concretos: “Tomar los dos fortines que flanquean la ciudad al este y al oeste y hacer prisionero al General Santa Anna que ha entrado en la ciudad con un pequeño número de tropas y ha violado la capitulación”.

Un documento rescatado por el General Arista cuando estuvo prisionero detalla la estrategia ordenada por Baudin: “La columna de la izquierda atacará el muelle y el fortín del este. La de la derecha tomará el fortín del oeste. Los cañones serán destruidos y / o tirados por encima de las murallas, y las cureñas, despedazadas a hachazos. Si el enemigo no está en actitud de hacer resistencia las columnas seguirán la dirección de las murallas de la ciudad, desmontando e inutilizando las piezas”.

No fue tan sencillo.

El miércoles 5 de diciembre de 1838 el Puerto y la ciudad de Veracruz amanecieron cubiertos de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad, dificultando el desembarco, que tuvo un retraso de media hora o poco más que lo planeado.

Dice México a Través de los siglos que el fuego lo inició el Príncipe de Joinville. “Con uno de los dos petardos que llevaban rompió la puerta del muelle”. La columna del centro marchó entonces rápidamente encabezada por el propio príncipe con dirección a la casa donde sabían que se hospedaba Santa Anna, “quien saltando de la cama a medio vestir pudo evadirse pasando por entre los mismos asaltantes sin ser reconocido. Menos afortunado, el General Arista fue hecho prisionero y llevado a bordo de la escuadra; quizá los franceses ignorando que por una casualidad se había quedado en la plaza y en el mismo alojamiento de Santa Anna lo tomaron por este favoreciendo así la evasión del que buscaban”.

Así lo relata Santa Anna:

El almirante Baudin, su segundo y el príncipe Joinville habían penetrado a la plaza por tres puntos. Este último a la cabeza de cuatrocientos soldados de marina se dirigió a la casa de mi habitación para apoderarse de mi persona. Buscándome con empeño encontraron al general Arista, a mi ayudante el coronel Jiménez y a mi camarista. El príncipe impaciente por no haberme encontrado dijo: “¡ah! Escapó de ir a educarse a Paris”. Al almirante le pareció fácil tomar los cuarteles y los atacó con sus fuerzas reunidas. Cinco horas de inútiles esfuerzos le hicieron conocer su equivocación, y emprendió la retirada. La ocasión presentábase propicia, y no era yo el que había de esquivar un buen servicio a la nación. Al frente de una columna de quinientos soldados salí al alcance de los que osaron provocarnos creyéndonos débiles. Aspiraba a impedirles el reembarco y obligarlos a rendirse a discreción, para apoderarme de la escuadra. Creía contar con la brigada de Arista, muy distante de pensar que éste había pasado la noche en mi propia casa, burlándose de mis órdenes. Los enemigos caminaban con más ganas de llegar a sus lanchas que de batirse: cubría su retaguardia un cañón de a ocho. Intenté tomarlo y para detenernos lo dispararon; disparo fatal que me hirió gravemente, a la vez a mi ayudante el coronel Campomanes, a un oficial de primera fila y a siete granaderos, salvándose así los franceses. Pero tan aturdidos estaban, que abandonaron el cañón sin advertir el daño que había causado.

Fue precisamente ahí donde Santa Anna perdió media pierna izquierda y un dedo, hecho que lo regresaría a la gloria.

Según el propio parte de guerra de Baudin, la principal resistencia contra el avance francés provino de un gran cuartel cerca de La Merced, que hizo a los franceses siete muertos y un gran número de heridos. Protegido por muchos sacos de tierra, su portón resistía a los cañonazos del enemigo, mientras los mexicanos hacían llover fuego de fusil por las ventanas. Esta resistencia decidió a Baudin a ordenar el reembarque, pues ni quería sitiar el cuartel, ni tomar prisioneros; su propósito -dice- había sido el desarmamiento de la ciudad, «efectuado ya -según él- a toda nuestra satisfacción» (a pesar de encontrarse bajo el fuego mexicano); además, «se temía un fuerte norte anunciado por el estado de la atmósfera» que les dificultaría el reembarque.

Desafortunada confesión del almirante que otorga a su decisión precipitada la calidad de una partida a la que mejor la identifica el concepto de huida, lo que explícitamente corrobora el haber abandonado el cañón, cuando la estrategia establecía el propósito antagónico de destruir los cañones mexicanos, no agregar uno más a sus activos: y en reafirmación corona el despropósito -nunca mejor aplicado el término- de haber dejado herido e inconsciente al comandante mexicano a quien se habían propuesto aprehender.

Es de suponer la frustración del joven príncipe, cuya imaginación sin duda lo hacía verse coronado por la gloria de capturar personalmente al general mexicano y conducirlo, también personalmente ante su padre el rey, provocando el aplauso y los vítores de la corte, investido de heroicidad en su primera participación en guerra.

La heroicidad sin embargo había estado del lado de los feroces mexicanos que defendieron los baluartes con destartalados fusiles y que si bien no lograron salvar a la Patria si salvaron a Santa Anna.

El relato de Santa Anna continúa:

“Después de dos horas de privado, recobré el sentido. Asombrado reconocí mi situación. Encontrábame en la sala de banderas del cuartel principal en un catre, acostado, con los huesos de la pantorrilla izquierda hechos pedazos, un dedo de la mano derecha roto y en el resto del cuerpo contusiones. Todos opinaban que no amanecería con vida, también yo lo pensaba. ¡Ay, las ilusiones cuánto poder tienen! Regocijado contemplaba la ventaja obtenida sobre un enemigo altivo, que creyó no mediríamos nuestras armas con las suyas, y el entusiasmo me enloqueció: a Dios pedía fervorosamente que cortara el hilo de mis días para morir con gloria… ¡Ah! Cuántas veces he deplorado con amargura en el corazón que la Majestad Divina no se dignara acoger aquellos humildes ruegos… ¡Arcanos incomprensibles! … Mi enojosa vida se conserva, y los nueve individuos heridos conmigo fallecieron en poco tiempo, y fallecieron alternativamente los cinco cirujanos que me operaron, y no confiaban en mi curación”.

Los mexicanos sin la dirección de sus generales, ni Santa Anna ni Arista, persiguieron a los franceses hasta sus lanchas, pisándoles los talones hasta donde sus recursos se lo permitieron, y aquellos ya desde sus fragatas y corbetas bombardearon los cuarteles durante dos horas más. Las operaciones militares terminaron poco después del mediodía, pero Baudin ordenó la continuación indefinida del bloqueo.

Los franceses habían fracasado en adentrarse más allá de San Juan de Ulúa, posición que reafirmaron izando su bandera en el castillo devastado.

Llegó a la Ciudad de México la noticia aderezada en la narrativa de un gran triunfo para las armas mexicanas que habían rechazado vigorosamente al invasor, encabezadas por el General Santa Anna, – el mismo que había derrotado cerca de Tampico al último intento español de reconquistar su antiguo virreinato el 11 de septiembre de 1829- decorándolo así, nuevamente como entonces, con el título popular de Salvador de la Patria. La noticia de que en combate perdió una pierna enterneció y profundizó el sentimiento nacionalista, consumado con el surgimiento y la encarnación de un héroe vivo y de todos conocido. “Lo de Texas” se desvaneció evanescente, como por arte de magia, pues al fin y al cabo, a quién le importaba un territorio tan distante geográficamente y tan lejano del sentimiento nacional, comparado con el cercano y entrañable Puerto de Veracruz, íntimamente ligado a la historia nacional, que había sido salvado de las garras del nuevo maligno, a pesar de que ya se había visto obligado a su rendición.

Además, si Santa Anna había perdido Texas no había sido su culpa, sino la de todo el gobierno y todo el país que no destinaron los recursos suficientes al ejército ni manejaron don destreza el problema con los separatistas que en realidad fueron empujados a huir del sistema centralista, que claramente repudiaban, como muchos mexicanos. Finalmente, aunque haya sufrido una dolorosa derrota, Santa Anna era un patriota y lo había demostrado en Veracruz, donde había actuado con arrojo y valentía exponiendo su propia vida. Y para que no quedara duda, Mariano Paredes y Arrillaga afirmó en el congreso: “el ilustre General Don Antonio López de Santa Anna ha sellado con su sangre la primera victoria que las armas nacionales han obtenido sobre la Francia”.

Efusivamente, el puerto recibió el título de “heroico”.

Hoy Veracruz es la única ciudad mexicana que ostenta el nominativo de “4 veces heroica” .La primera fue por el 18 de noviembre de 1825 cuando después de cuatro años de bombardeos intensos contra el puerto, los veracruzanos lograron expulsar a los españoles; la segunda en la ocasión que hoy nos ocupa, el 5 de diciembre de 1838; la tercera por enfrentar a los norteamericanos en 1847 y la cuarta, también por enfrentar a los norteamericanos en 1914.

Luego de esa batalla que ambos dijeron haber ganado, los dos bandos, el mexicano y el francés, quedaron paralizados, atrapados por las distorsiones de sus respectivas narrativas. Sería un hecho ajeno a ambos lo que vendría a destrabar esa parálisis mutua:

El 23 de diciembre, con el cielo en calma y la atmósfera límpida luego de un norte que duró varios días, los silbatos anunciaron el arribo al puerto de una impresionante escuadra británica, mayor que la francesa que “bloqueaba” el acceso. Acompañaba la batería de alrededor de 30 embarcaciones el regreso a México del Ministro Plenipotenciario de su Majestad el Rey Jorge IV, Richard Pakenham. Ningún movimiento con intención de impedir su avance hicieron los franceses.

De ninguna manera fue casualidad. Richard Pakenham regresaba de Londres donde había rendido un amplio y detallado informe al ministerio de Asuntos Exteriores de la situación de México y un amplio panorama del momento por el que atravesaba América, desde posesiones inglesas al norte de los Estados Unidos hasta Buenos Aires. Fueron determinantes sus conversaciones con el primer ministro Henry John Temple, vizconde de Palmerston, quien dispuso las órdenes para que el regreso de Pakenham a México fuera acompañado de una imponente flota.

Inglaterra tuvo un especial interés en México desde el siglo XVIII, cuando aun era Nueva España. El motivo principal era la plata, indispensable para el comercio mundial y el pago de las guerras. Ante la ausencia en el mundo de una divisa internacional pluralmente reconocida y aceptada, la plata era el instrumento de cambio y pago en el comercio trasnacional y en prácticamente toda guerra. La Independencia de México vino a trastocar ese elemento del orden mundial. La larga y sangrienta lucha hizo que, al consumarse la independencia, de la antigua riqueza y prosperidad de la Nueva España dieciochesca sólo quedara la fama. Así, cuando se estrenó el flamante Imperio Mexicano, la realidad era triste: descapitalizado, dividido, destrozado, desarticulada la organización y desastrada la eficiente recaudación fiscal conformada a lo largo de tres siglos. Para colmo, los mexicanos carecían de experiencia política y se incorporaban torpemente a un orden internacional que no alcanzaban a entender, sumidos en los conflictos de uno frente a otro, tal como lo había querido el intrigante embajador norteamericano Joel Poinsett, quien instauró la eterna polarización mexicana entre liberales y conservadores y de pasada se robó la identidad de las hermosas nochebuenas, imponiéndoles su nombre: “poinsetias”.